【李锐】浅谈《诗论》与孔子删诗

笔者的学术研究,是从《孔子诗论》开始的。廖名春先生曾指出简文并非全部是孔子论诗,故改称《诗论》。而经过简序重排,所谓颂、雅、风的顺序说明显然站不住脚。《诗论》的出版,并没有解决大家关心的子夏传《毛诗》、诗序等问题。

【张庆利】班固以德论“文”

班固论“文”的文字,既见于《汉书》等专书,又见于《离骚赞序》《两都赋序》等文章。在《汉书》中,班固虽然还没有专门列“文苑传”,但从其《叙传》可见,他为一些人物立传,目的就在于文学的贡献。同样是为司马相如作传,而且班书之传基本照抄迁史,甚至赞语亦近似,但其作意却似同而有异。《史记·太史公自序》称:“子虚之事,大人赋说···

【杨军】口述与文本:两汉经学今古文新议

孔子之前,“学在官府”的教育内容是礼、乐、射、御、书、数,基本是各种实用技能的培训,不涉及文本教育。孔子确立六经为新的教学内容,保留礼、乐两种技能培训科目,另设诗、书、易、春秋四门课程,皆为文本教育。孔子晚年始编定六经,才有了固定的文本。此前的儒家教学活动显然仍受传统教学方式影响,以口授而不是以文本学习为主要方···

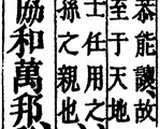

【虞万里】中国经学的经典文本与思想内涵

中国传统文化源远流长、博大精深,其核心和源头非经学莫属。“经学”一词,始见于西汉文献。《庄子》举孔门六艺,已有“六经”之名。汉武帝时,《诗》《书》等五经相继被列为官学,由博士传授。因弟子从师研习某经,皆属专门之学,遂有“经学”之名。经学承自春秋诸子中儒家之儒学,以六艺为主要传授内容,至宋发展成理学。

【程苏东】文明史视域下的经学研究

从先秦文献的记载来看,周代贵族的社会生活与文化经典密切相关。在享燕、大射、乡饮酒等各种仪式中,他们耳闻《诗》乐、目赏舞容,揖让周旋之间皆有礼典可循。在朝堂论辩、外交折冲等各类公私交往中,他们援引《诗》《书》,出入坟典,质文相倚,信而有征。因此,晋大夫赵衰言:“《诗》《书》,义之府也;礼乐,德之则也。”

【徐梓】我为什么推荐《中华优秀传统文化教育》(初中卷)

编写者在前言中,说明这套读本编写的目的,是要帮助初中生养成“面向全球,融通中外,互学互鉴,不忘本来,吸收外来,开创未来”的胸襟和情怀,这就清晰地表达了从事传统文化教育,必须要有“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”的自觉,这是将传统文化教育引向健康发展的前提条件。

【闫高炯】义以为质

大义存心,正道直行。自古以来,道德高尚的人都把“义”作为安身立命的根本。《论语·卫灵公》中记载了孔子的一段论述:“君子义以为质,礼以行之,孙以出之,信以成之。”意思是说,君子把义作为立身之本,用礼加以推行,用谦逊的言辞来表达,用诚信的态度去完成。在《论语·阳货》中,孔子又说:“君子义以为上。君子有勇而无义为乱,小人···

【刘雁翎】宋韵文化再认识

“宋韵”是两宋时期的文化美学、精神价值和物质形态,是两宋文化的核心与精华。宋韵文化汇聚了两宋时期独特的文化风尚和精神气质,是中华优秀传统文化的重要组成部分,具有跨越时空的当代价值和博大深远的世界意义。早在1985年,何昌林在《唐风宋韵论南音——写给海内外南音弦友》中就已提到“宋韵”。

北京大学“汤一介当代学人讲座”系列首场讲座举行,陈来主讲冯友兰先生的学术宗旨与···

为展示20世纪学人在时代变迁中追求真理、潜心为学的学术人生,以激励后人,中国文化书院发起设立“汤一介当代学人讲座”。2023年4月9日下午,“汤一介当代学人讲座”系列首场讲座在北京大学第二体育馆B102报告厅举行,主题为“从贞元之际到旧邦新命——冯友兰先生的学术宗旨与精神境界”。

【刘青衢】定心说

心者身之主宰,心有定则事可为。人之患,常在心不能定。

【张楚涵 马鹏】御史服冠寓意深

在中国古代,服饰是礼制的重要载体。由布衣、白丁、黄袍加身这些词语可见,古代服饰除遮蔽保暖外,还具有区别身份、划分等级的功能,承载着重要的政治意义。历代史书中也有专门的“舆服志”来记载各个朝代的礼仪文化与衣冠服饰。

【葛斯青】《尚书》中的修身智慧

《尚书》是我国现存最早的历史文献汇编,有“政书之祖,史书之源”的美誉。《尚书》垂世立教,上至唐虞,下至秦穆,内含“典”“谟”“训”“诰”“誓”“命”。《尚书》文本有亦经亦史的特点,“民惟邦本,本固邦宁”“满招损,谦受益”“玩人丧德,玩物丧志”等言论体现出德为政本、敬德保民、勤俭戒贪、任贤尚公、明德慎罚、刑以弼教等治道思想,反映出···

【魏衍华】《孟子》中的财富观

谈及战国时期的大儒孟子,人们很容易想到的是他的“性善”学说,想到的是他的“仁政”蓝图。无论是“性善”还是“仁政”,本质上说都是孟子欲从根本上解决战国时代的社会问题而服务的。所以,孟子的“仁政”学说是治国理政的学说,是孟子式的“王道之治”,是孟子心目中的“大同理想”,其中自然也就包含他所设计的经济制度,就会包含他的财富观。

【吴钩】为什么妈祖信仰诞生于宋代莆田

我的家乡在海边,那里几乎每个乡里都有一座“天后宫”,供奉妈祖。小时候并不知晓这神祇跟那神祇到底有什么差异,也就不觉得妈祖跟其他神灵相比有什么特别之处。

【陈晓霞】该不该设“中华母亲节”?

母爱是中外通用语言,世界上许多国家都设有“母亲节”。现代的母亲节起源于美国,是每年5月的第二个星期日。

【杨衎 陈民镇】从清华简看阴阳家与儒家的交汇

清华大学藏战国竹简《五纪》《参不韦》,相继于2021年和2022年整理公布。这两篇长篇佚籍分别以“五纪”“五刑则”为中心描述天人秩序,内容彼此相关,都兼容了阴阳家、儒家等学派的思想,为我们了解战国至西汉阴阳家与儒家的两次交汇提供了重要线索。

【姚近复】母亲节里话母亲

前几天是国际母亲节,又能看到大家转发各种祝福母亲的文案与作品。不知道从什么时候开始,5月的第二个星期日变得隆重了起来,或许是“母亲”这个主题与我们传统的文化契合的过于紧密,以至于很少有人注意到国际母亲节其实是个“洋节”,更确切的说是美国母亲节(英国母亲节是公历3月10日)。这个节日是怎么来的呢?

【吴钩】泉州寻宋

泉州是我神往已久的一座城市,因为许多朋友都说,今天在泉州还可以看到众多保存完好的宋迹,感受到不绝如缕的宋朝遗韵,而我,江湖人称“宋粉”,尽管这个称呼有些戏谑,甚至有点不友好,我不想接受,但我对宋代文明的欣赏也是不用掩饰的。到那些沉淀着宋朝历史的城市走一走,是我的计划。

【何俊】近年来国内北山四先生研究综述

“作为儒学的江南,正与江南本身一样,不是静止的,而是流动的”。我们以时间为维度展开,为了更好地在当下理解作为儒学的江南和江南的儒学,这就要求我们既要对她曾经的构成创化有真切的把握,更要通过这样的把握对其未来的可能流向进行前瞻。江南儒学公众号推出系列文章,对当下学界围绕江南儒学的研究动态进行整理总结。

【刘昭】学成以君子:荀子“劝学”思想发微

在今本《荀子》中,《劝学》居首,《尧问》居尾;在今本《论语》中,《学而》居首,《尧曰》居尾。尤其二书均以“学”与“君子”开篇,立意若合符节。可见,这种相仿的排篇绝非无心插柳,而是整理者有意参照《论语》的篇章顺序来安排《荀子》,突出孔、荀对学以成君子的重视是一以贯之的。在荀子看来,“人之生固小人”(《荣辱》),而“学”···