【李景林】为学须善用加减之法

古人注重“学”。孔子自称“好学”,弟子中亦仅称颜回为“好学”(“哀公问:弟子孰为好学。孔子对曰:有颜回者好学,不迁怒,不贰过,不幸短命死矣。今也则亡,未闻好学者也。”)。其为学之方,有一点很重要,我把它概括为一种“加减之法”。这个加减之法,在今天也有重要的意义。

【唐士其】本质主义的思想与非本质主义的思想

本质主义的思想即西方思想,之所以称之为本质主义,是因为西方思想从一开始就把对物之本质的探求作为其根本任务。这种对思想本质的规定来自西方思想传统在其开端处对物的定义的追求。物的定义必须揭示其根本属性,而后者又被视为物的共性,即普遍性与不变性。

【柯小刚】尧与许由的乾坤并建

近来更新较慢,因为写一篇文章要费很多工夫。又有网友反映,一篇太长的话,看不过来。所以,不妨依古人笔记体,有感即发,不拘长短,每次讲明白一个意思就好。

【万俊人】“人民伦理学”的探究者与践行者 ——周辅成伦理思想研究

周辅成(1911—2009年),我国著名哲学家、伦理学家,曾任北京大学哲学系教授、中国伦理学会名誉会长。

【乔辉】演进中的礼图文献论说

礼乃六经之本,中国古代礼学中有着绵延不绝的礼图传统,所谓“礼图”即是对礼和礼学思想的图像表现。纳兰成德序聂氏《三礼图》云:“九经,礼居其三,其文繁,其制度古今殊,学者求其辞不得,必为图以象之,而其义始终显,即书以求之,不若索象于图之易也。”

.jpg!cover_160_120)

【陈彧之】蒙以养正

我国自古重视对儿童的教育,古人提出“蒙以养正,圣功也”的观点,倡导在一个人年幼时即培养其纯正的品质。古代教育儿童的“蒙书”洋洋大观,在使儿童识字、掌握读写技巧、获得文史常识的同时,也使其见贤思齐,涵养美德。

【何善蒙】君子文化研究的回顾和展望

2014年6月13日,《光明日报》头版头条刊发了安徽省社科院研究员钱念孙的文章《君子文化与社会主义核心价值观》,这可以视为是新时代新君子问题探索的一个标志性的事件,自此君子文化逐渐走入大众的视线。

【陈建农】古“语”文体及其生成方式

20世纪70年代以来,随着出土文献的不断面世,先秦语体散文研究逐渐成为学界关注重点,产出了诸如俞志慧《古“语”有之:先秦思想的一种背景与资源》等丰硕的成果。2021年,夏德靠《古“语”文体述论》一书由中国言实出版社出版,该书全面梳理了先秦两汉以来文献典籍中出现的各种语类文体,对古“语”文体的产生及种类做了深入细致的阐述,书···

诵读中华经典:在创新中传承 不断推进文化自信自强

常常有这样的时刻,让我们体会到传统文化之美。比如,遨游在历史经典的长河之中,我们可以感受到“天生我材必有用,千金散尽还复来”的豪迈,领略到“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的悲壮,又似乎走进了“争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭”的婉约雅致。

【韩星】天下归仁

进入21世纪,全球化步伐加快,多元文明日益接近,人类社会面临着一场新的考验。一些西方学者提出了“文明冲突论”,认为西方文明将与儒教文明和伊斯兰文明发生冲突。但也有学者认为,儒家思想不仅不是造成任何冲突的根源,相反为化解各种冲突提供了基本理念。避免文明冲突的基本途径是文明对话,可以通过阐发儒家人文精神及其现代价值以···

【曾振宇】孔子仁学被忽略的理论面向

每一位思想家往往都会提出几个独创性概念。“仁”是孔子思想体系的核心概念,但在孔子仁学研究领域,不同程度地存在“言不尽意”现象,主要体现在两个方面:其一,仅仅将孔子之“仁”界定为伦理学意义上的概念,忽略了孔子之“仁”其实也是一哲学概念,仁具有不可言说性;其二,深受子贡“子罕言性与天道”误导,对孔子之仁与人性内在关系缺乏深···

【谢炳军】殷周之际天人思想之新变

从传世文献和甲骨卜辞看,殷周之际,天人思想发生了三次新变,在中国宗教思想的发展进程中具有重大转折意义。这个时期对天命转移因素的思考和王者受命的主题叙事,点燃了先秦道德思潮的导火线,将天命与王德合二为一、将敬天和保民视为天命所归的主因,是周人思考天人关系的重大发现。

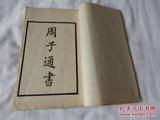

【姜喜任】周敦颐《通书》的思想价值

周敦颐这个名字之所以会被大家记住,首先是因为他的名篇《爱莲说》。实际上,周敦颐不仅是《爱莲说》的作者,更是宋明理学的开山鼻祖,他位居“北宋五子”之首,世称濂溪先生。《宋史·道学传》在述及两宋理学的发端时说:“千有余载,至宋中叶,周敦颐出于舂陵,乃得圣贤不传之学,作《太极图说》《通书》,推明阴阳五行之理,命于天而性···

【韩星】董仲舒对先秦儒家仁爱思想的传承和发展

作为汉代儒家代表人物,董仲舒对先秦儒家仁爱思想的传承和发展在儒学历史上具有重要贡献。《春秋繁露·俞序》说“孔子明得失,见成败,疾时世之不仁,失王道之体”,指出孔子作《春秋》的主旨是批判当时社会缺乏仁爱。董仲舒认为,《春秋》以仁为本体,倡扬德治仁政,反对武力服人,“《春秋》之所恶者,不任德而任力,驱民而残贼之;其所···

【朱汉民】天下、天下为公及其现代意义

中国天下理念标榜一种王道精神,批判霸道政治手段。中国传统天下理念在中华文明史上发挥过重要作用,这一理念既不回避天下是由利益不同、文化差异的民族构成,但是又不将这一种利益、文化的差异固化,反是以不同族群能够和谐共处的仁义精神、王道精神,为天下寻求价值共识提供天道的依据。

【查洪德 王珏】如何评价元代《诗经》学

自清人皮锡瑞定性元明为“经学积衰时代”(《经学历史》),学术界一直公认元代是经学的衰落时期。在《诗经》学领域,则认为元代《诗》学“皆本《诗集传》,无多新说”(鲁洪生《诗经学概论》)“墨守朱子之诗”(马宗霍《中国经学史》),无成就可言。但如果换一个角度看元代《诗经》学,可能会得出大不相同的认识。因为正是在元代,朱熹《···

【黄黎星】易道与天文:文化蕴涵之探析

中国古代天文学,堪称古文明之肇基与渊薮。古代先贤,仰观浩瀚苍穹,俯察方位分野,记录天象变化,确定星宿排列,测算日躔月离,了解黄道白道,标记景昃朔望,创制演进,从观象授时到制定历法,“敬授民时”“以前民用”,发展出包罗众多形态、记录丰富数据、具有精妙特色的以历法制定为核心的天文学,是中华文明的重要载体之一。

【姜广辉】研究经学,不能没有理论 ——我近三十年经学研究历程中的理念与心得

关于“意义的信仰”的具体内容,不同个人、不同学派会有所不同。但历史上中华民族共同体的“最大公约数”的意义信仰,就是我前面讲的“儒家经学中的十二大价值观”。这是传统中国意义信仰中最重要的部分,是千百年来人们处理各种关系最重要的原则。从这个意义上说,“意义的信仰”就是对核心价值观的信仰,而对核心价值观的信仰必须与民族文化···

【郭代杰 魏富敏】孝道与养老

中华民族尊老敬老的思想源远流长,历代统治者皆将养老制度系于治国安邦的高度,而民间百姓也将尊亲养老视为道德高下的标准之一。无论是国家层面、家庭层面抑或社会层面的养老制度和风尚,无不蕴含中华优秀传统文化的精神内涵。

【田飞龙】制裁国安法官是反法治的霸权冲动

美国国会及行政当局中国委员会(CECC)早前发布涉港报告,提议对至少29名香港的国安法官施以制裁。美国的国家安全没有边界,却对中国香港地区的国安法司法程序实行非法干预和长臂管辖,打压履行法治核心责任的司法官员,这在本质上是反法治的。国际法没有任何授权规范支持美国这种长臂制裁,美国国内法更不能作为对他国司法程序和司法···