【严寿澂】评程羽黑《十驾斋养新录笺注(经史部分)》

|

严寿澂作者简介:严寿澂,男,西元一九四六年生,上海人。华东师范大学硕士,美国印第安纳大学博士。现执教于新加坡南洋理工大学国立教育学院教授,兼任上海社会科学院历史研究所及美国克莱蒙研究生大学(Claremont Graduate University)宗教学院经典诠解研究所(Institute for Signifying Scriptures)特约研究员。治学领域为中国学术思想史与古典文学,旁涉政治思想及宗教学。撰有专著《诗道与文心》《近世中国学术思想抉隐》《近世中国学术通变论丛》等。 |

评程羽黑《十驾斋养新录笺注(经史部分)》

作者:严寿澂

来源:作者授权 发布

原载于《饶宗颐国学院院刊》,2016年第三期

时间:孔子二五六七年岁次丙申五月初九日丙寅

耶稣2016年6月13日

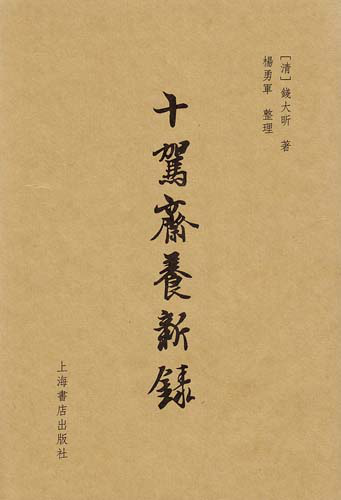

嘉定钱竹汀(大昕),经史兼擅,既精且博,有清一代,似无出其右者。[1]《清儒学案》谓,“惠、戴学说盛行吴皖”之际,竹汀“崛起娄东,于训诂、音韵、历算、金石,无不条贯,尤邃于史,后儒得其一节,皆足名家”。[2]其《十驾斋养新录》一书,如周中孚所谓,“于所见古书,言之尤悉,所着皆精确中正之论,即琐言賸义,非贯通原本者不能,固宋、元、明考证书所未有也”。[3]若非于竹汀所治诸学,深入了解,贯通原本,而欲笺此书,固难以下手,宜乎迄无注本也。程君羽黑,筚路蓝缕,为是书前十卷作笺注,原原本本,殚见洽闻。综其所长,约有三端:一曰义例之善,二曰采择之当,三曰考辨之精。玆分述于下。

一、义例之善

凡七条:“一曰明其源。钱说有所本则注明。”“二曰纠其谬。钱说有谬误则驳正。”“三曰补其缺。钱说有不周则补充。”“四曰解其惑。钱说无证而存疑者,今有新证则解释之。”“五曰申其正。钱说与他说异而实不可易者,则申详之。”“六曰探其理。钱说知其然而不知其所以然,则探究之。”“七曰衡其情。诸说俱无确证,则辨其情理,或立新说。”总之,以实证为归。“至于义理之歧,想象之说”,则见仁见智,难归一是,“非考据所能断其是非”,故“悉不讨论,以免枝蔓”。

按:一涉主观,则是亦一无穷,非亦一无穷,惟赖成心为断,考据至此而穷。《十驾斋养新录》(以下简称《养新录》)卷七有〈王安石狂妄〉条,以安石所作〈衆人〉诗为证(衆人纷纷何足语,是非吾喜非吾病。颂声交作莽岂贤,四国流言旦犹圣。唯圣人能轻重人,不能铢两为千钧。乃知轻重不在彼,要之美恶由吾身),谓其以圣自居,“非独得罪于宋朝,实得罪于名教”,乃“狂惑丧心之大恶”。近人张舜徽,以文献名家,于此大不以为然,谓此诗“实所以自明心迹,不计一时之毁誉,但问异日之利病,是何等大胸襟!”。[4]此正庄生所谓儒墨之是非,“随其成心而师之”,“以是其所非,而非其所是”,终古难有定论。程君于此,斩断葛藤,不予讨论,惟引邵博《邵氏闻见后录》一节,以见钱说之所本。文献考辨之正宗,固在此而不在彼也。

《养新录》卷三〈天即理〉条曰:“宋儒谓性即理,是也。谓天即理,恐未然。‘获罪于天,无所祷’,谓祷于天也,岂祷于理乎?《诗》云:‘敬天之怒’,‘畏天之威’,理岂有怒与威乎?又云:‘敬天之渝’,理不可言渝也。谓理出于天则可,谓天即理则不可。”所谓天即理,乃宋儒理学要义。事涉义理(今人所谓哲学),非考证所能决定。程君引惠栋《周易述》卷二十“理”条云:“〈乐记〉言‘天理’,谓好与恶也。好近仁,恶近义,好恶得其正谓之‘天理’,好恶失其正谓之‘灭天理’,《大学》谓之‘拂人性’。天命之谓性,性有阴阳、刚柔、仁义,故曰‘天理’。后人以天人理欲为对待,且曰“天即理也”,尤谬。’可补钱说。”按:惠氏议论廉悍,直凑单微。清世汉宋二学之异,即此而了然,确足补钱说。至于两造义理之是非,固非文献考证之所能从事者也。

《论语·为政》:“子曰:‘攻乎异端,斯害也已。’”此处“攻”字作何解,向有二说:一谓“攻伐”之“攻”,一谓“攻治”之“攻”。竹汀引孙弈《示儿编》之说,以“攻”为“攻伐”之“攻”,“已”则训“止”。谓“攻其异端使正道明,则异端之害人者自止”,其说“胜于古注”(《养新录》卷三)。程君引程树德《论语集释》,谓“《论语》中凡用‘攻’字均作‘攻伐’解”,此处不得有异,“可补钱说”。复引今人蒋绍愚《汉语词汇语法史论文续集》,“谓《论语》‘攻’字仅有四例,三例训‘伐’不足妨此例训‘治’”,《后汉书·范升传》可为训“治“之例证。按曰:“汉儒之说未必即孔子本义。本义如何,尚无确证。”可见程君立言之慎。按:所谓攻乎异端,斯害也已,大致有二说,一谓异端害道,须从事正学;一谓广其心智,不可专于一事一端用力。[5]解者取何说,全恃其价值观而定。[6]至于孔子原意,则书阙有间,今日殊难断定。疑以传疑,慎下判断,笺注之义例,固当如是。

二、采择之当

竹汀论《诗》宗毛,云:“说《诗》者不以文害辞,不以辞害志,诗人之志见乎〈序〉。”(《养新录》卷一)程君引上海博物馆藏战国楚竹书中《孔子诗论》,谓其“记孔子论诗之语,有与〈序〉异者,如论〈樛木〉曰:‘〈樛木〉之诗,则以其禄也。〈樛木〉福斯在君子,’〈序〉曰:‘〈樛木〉,后妃逮下也,言能逮下而无嫉妒之心焉。’一曰‘君子’,一曰‘后妃’,显然不同,则〈序〉说未必合于诗人之志。”按:采及新近出土古书,证据确凿,正所谓只有寸铁,便可杀人也。

张横渠(载)以“鬼神为二气之良能”,乃宋以降理学家之通说。竹汀宗汉学,不取其说。以为鬼神者,“谓天神、地示、人鬼也”。谓“《易传》多言鬼神。精气为物,生而为人也;游魂为变,死而为鬼也”。又曰:“二气者,阴阳也。阴阳自能消长,岂假鬼神司之?如人一呼一吸,人自为之,岂转有鬼神为我呼吸乎?”(《养新录》卷二)所言甚辩。程君引《论衡·论死篇》之“或说”:“鬼神,阴阳之名也。阴气逆物而归,故谓之鬼;阳气导物而生,故谓之神。”云:“张说实未出此范围。钱氏谓其不根古义,失于轻断。”按:即此一条古时之“或说”,竹汀之论,可无攻而自破。又,所谓鬼神,可指人格神,亦可指非人格神。持后一说者,即所谓泛神论也。倡此说最著者,当推斯宾诺莎(Benedict de Spinoza)。斯氏所谓“化生万物者”(natura naturans),与“二气之良能”正可相通。程君以此为例,谓横渠所谓鬼神,本非人格神也。其说确不可易。

《尚书·洪范》“五事”:“貌曰恭,言曰从,视曰明,听曰聪,思曰睿。”“睿”或作“容”。竹汀以“容”为是,谓“五句皆韵,自郑康成破‘容’为‘睿’,晚出古文因之”(《养新录》卷一)。复列举数证,以成其说。程君详引段玉裁《尚书古文撰异》,以证“古文‘睿’字毕竟胜于今文”。然竹汀说之最辩者,在“五句皆韵”一语,而“睿”为祭部合口字,与他四字不协。程君引俄人叶·谢·雅洪托夫之《汉语史论集》,谓雅氏“举‘短从豆声’、‘最从取声’、‘疃从重声’、‘寇从完声’诸例,证上古祭元部合口字与侯东部元音相通,则‘睿’字正可与东部字相押,非无韵也”。可谓铁证如山,难以撼动矣。

《养新录》卷七〈凌迟〉条谓“《唐律》无凌迟之刑,虽反逆大恶,罪止于斩决不待时而已”,其法始于北宋时。程君引近人沈家本《历代刑法考·刑制分考二》“凌迟”条:“《辽史·刑法志》死刑有绞、斩、凌之属。凌迟之刑,始见于此,古无有也。放翁谓起于五季,然不详为何时。”以证“凌迟入律始见于辽”。按:沈氏官刑部久,熟于沿革,以律鸣于时,为近代法制改革先驱,清末请先废凌迟、枭首、戮尸及缘坐、刺字等刑。[7]其言自属可信。

清世宗汉学者,多不喜宋儒,竹汀亦然。《养新录》卷八〈宋金耻议和〉条谓,宋、金世雠,自不当言和,“而绍兴诸臣和议甚力,为后世诟病”。元则“与宋无雠,且可谓“有德于宋”(“入蔡之役,孟珙会兵,分金主函骨以归,稍雪靖康之耻”),而宰相郑清之力主收复三京,终至一败涂地,“失计误国”,未有如是之甚者也。而史家以其召用真德秀、魏了翁二儒,“谀之曰‘小元祐’,而绝不言其开边蹙地之罪,可谓信史乎?”。宋“不肯主和以速其亡,盖由道学诸儒耻言和议,理、度两朝尊崇其学,庙堂所习闻者迂阔之谈,而不知理势之不可同日语也”。其辞甚厉。程君引清儒方东树《攷槃集文录》卷五〈书钱辛楣养新录后〉:“当日收复之议,前出于韩侂冑之欲立盖世功名,后出于赵范、赵葵之狃于收复,淮阳欲乘时抚定中原,收复三京,竝非出于道学。”以为其说有理。并引《宋史·真德秀传》以证之:“金灭,京湖帅奉露布图,上八陵,而江、淮有进取潼关、黄河之议,德秀以为忧,上封事曰:‘移江淮甲兵以守无用之空城,运江淮金谷以治不耕之废壤,富庶之效未期,根本之弊立见,惟陛下审之重之。”谓“德秀以道学名臣而言及此,适见钱说之诬”。史实具在,以宋亡归罪道学者百口莫辨矣。

三、考辨之精

《易·系辞上》曰:“易简而天下之理得矣。”竹汀大表赞赏,云:“四时行,百物生,天地之易简也。无欲速,无见小利,帝王之易简也。皋陶作歌,戒元首之丛脞。丛脞者,细碎无大略。吴季札所谓‘其细已甚,民弗堪也。’易简之道失,其弊必至于丛脞。”(《养新录》卷一)张舜徽《清人笔记条辨》谓竹汀之言虽是,“而犹未尽。盖道德之要,乃人君南面之术”,儒家言主术,实无异于道家也。程君引孔颖达《周易正义》卷七:“若不行易简,法令滋章,则物失其性也。老子云:‘水至清则无鱼,人至察则无徒。’又庄云:‘马翦剔羁绊,所伤多矣。’是天下之理未得也。”而后按曰:“全以‘道德之要’释‘易简之理’。《周易正义》名在经疏之首,钱氏不应不知,彼不言道家者,避熟耳,非‘不尽’也。”按:如此考论,证据足而辨析精,张氏无以解也。

《大学》首章曰:“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。”程伊川(颐)以为,“亲”当作“新”。朱子主“新”,阳明主“亲”;是为宋明儒议论中一大公案。竹汀以为;“古圣人保民之道,不外富、教二大端,而‘亲’字足以该之。改‘亲’为‘新’,未免偏重教矣。”而“后世治道所以不如三代,正为不求民之安而务防民之不善”,故“亲民”义为长(《养新录》卷一)。按:如此议论,全从义理着眼,[8]无关于考据。程君谓“《大学》释‘亲民’”,引以为证者,乃〈汤诰〉“苟日新,日日新,又日新”、〈康诰〉“作新民”、《诗》“周虽旧邦,其名维新”,全用“新”义,可见当以“新民”为是。按:经此考辨,公案可决矣。

竹汀尚平恕,于其论程伊川“性中无孝弟”可见。以为“此语极有病”,曰:“宋儒以孝弟为庸行粗迹,而别于空虚处求性,故其言往往有过高之弊。”(《养新录》卷三)程君引《朱子语类》卷二十:“‘仁是性,孝弟是用,性中只有箇仁义礼智,曷尝有孝弟来?’譬如一粒粟,生出为苗,仁是粟,孝弟是苗,便是仁为孝弟之本。又如木有根有干有枝叶,亲亲是根,仁民是干,爱物是枝叶,便是行仁以孝弟为本。”即此可知“宋儒以孝弟为行仁之本,未尝以为‘庸行粗迹’也”。“且程朱所谓‘性’,乃仁义礼智之总名,非‘空虚处别有性’也。钱氏非之,是识一而不识全,仅认江、河、淮、济,而以‘水’为虚无;仅认梧、檟、樲、棘,而以‘木’为乌有也。”按:不以义理判是非,而以逻辑为准则,所言甚谛。

“古无轻唇音”,为竹汀于音韵学一大发明,《养新录》卷五论之甚详。程君考辨谓“由钱氏所举诸例,可推知上古重唇、轻唇相似,然不足以证两音本一,亦不足以辨上古唇音之轻重”。即此可见其辨析之细。复引张世禄、杨剑桥〈汉语轻重唇音的分化问题〉一文,谓“《切韵》仅三等韵有轻唇音,重唇音则在此范围外之一、二、三、四等韵,两者音位互补,故本为一音。闽方言轻唇多读重唇,吴方言文读多轻唇,白读多重唇,可见重唇较古;汉魏陈隋之佛经译音,以轻唇对译梵文之双唇音,可证彼时之唇齿音读双唇音;古轻唇本读重唇”。按:引述此一研究,足补竹汀之缺。

《养新录》卷六〈五代史〉条有云:“周世宗之才略可以混一海内,而享国短促,坟土未干遂易他姓。洪容斋以为失于好杀,历举薛《史》所载甚备,而欧《史》多芟之。容斋论史有识胜于欧阳多矣。梁起盗贼,其行事无可取,而卒以得国,容斋举其‘轻赋’一节,此憎而知其善也。谁谓小说无裨于正史哉?”程君引《册府元龟》卷一百六十所举之例,以见梁朝之“恣为掊敛”;复引同书卷四百八十八“后唐庄宗同光二年二月敕,谓梁朝已来,“通言杂税,有形之类,无税不加,为弊颇深,兴怨无已”。更引《旧五代史·周太祖纪》:“东南郡邑,各有租牛课户,往因梁太祖渡淮,军士掠民牛以千万计,梁太祖尽给与诸州民,输租课,自是六十余载,时移代改,牛租犹在,百姓苦之。”可见梁赋实不轻,“则‘轻赋’一节,本非定论”。至于竹汀所谓小说有裨于正史,则考辨曰:“容斋所举两节皆钞自《旧五代史》。‘朱梁轻赋’条明引《旧史》;‘周世宗好杀’条,洪氏谓事迹出于《旧史》,实则‘好杀’之评亦然。本纪赞云:‘(史臣曰:世宗)禀性伤于太察,用刑失于太峻,及事行之后,亦多自追悔,逮至末年,渐用宽典,知用兵之频,并悯黎民之劳苦,盖有意于康济矣。而降年不永,美志不就,悲夫!’‘禀性伤于太察,用刑失于太峻’云云,即‘好杀’也。有裨于正史者,非洪氏之小说,实薛氏之正史。”按:竹汀精于史学,然百密一疏,经此考辨,其误立见。程君者,洵钱氏之诤臣也。

智者千虑,或有一失。玆不揣浅陋,举二例以就正于程君。《养新录》卷八〈喫菜事魔〉条,程君未有考辨。陈垣〈摩尼教入中国考〉即引是书卷八,谓“宋人所指之喫菜事魔,是否为摩尼教,抑包含白莲、白云在内,今不可知。然此等儒释道以外之教,教外人每并为一谈”。又谓《养新录》所节引之“陆游条对状,则确指摩尼矣”;并引《渭南文集》卷五之原状以证之。[9]所引史料甚详,程君他日重理是书,似可略为补入。

又,卷八〈主一无适〉条,竹汀不取宋儒以“主一无适”释“敬”字,引《文子》二例:“其〈道德篇〉云:‘一也者,无适之道也。’又下注云:‘一者之贵,无适于天下。’”谓“古书‘适’读如‘敌’,‘敌’犹‘对’也。一为特,二为对,‘无适’者,无对也”。程君引《吕氏春秋·为欲篇》:“执一者至贵也,至贵者无敌。”云:“《文子》文例与之正合,可谓‘适’读如‘敌’之明证。”按:所论甚确。近人吴县曹君直(元忠)有〈无适无莫解〉一文,曰:

《论语·里仁篇》:“无适也,无莫也。”皇疏本《集解》言“君子之于天下,无适无莫,无所贪慕”。按:“无所贪慕”四字,何晏袭郑注义而未知郑之专释“无莫”也。《释文》:“适,郑本作‘敌’;莫,郑音‘慕’,无所贪慕也。”释元应《众经音义》“适莫”下云:“‘适’亦‘敌’也,‘莫’犹‘慕’也

“适”之训“敌”,“莫”之训“慕”,即本郑注。盖“适”、“敌”字同,“莫”、“慕”声转,例得通训。郑注之义,“敌”当读如“仇敌”之“敌”,谓偏于恶者;“慕”当读如“贪慕”之“慕”,谓偏于爱者。故慧苑《华严经音义》“无所适莫”下云:“《蜀志》诸葛亮曰:‘事以无适无莫为平。人情苦亲亲而疏疏,故适莫之道废也。’盖但知疏疏,即有偏于恶而若仇敌者;但知亲亲,即有偏于爱而若贪慕者;则无适无莫之道废矣。(下略)[10]

按:此文例证富而辨析精,故详引于上,供程君采择焉。

要之,程君此着,体大思精,非胸罗万卷、文理密察者不能为,可谓今日笺注中最上乘也。

【注释】

[1] 江藩《国朝汉学师承记》谓,竹汀之学,实胜戴东原(震),因东原“以肄经为宗,不读汉以后书”,而竹汀“学究天人,博综羣籍,自开国以来,蔚然一代儒宗也。以汉儒拟之,在高密之下,即贾逵、服虔亦瞠乎后矣。况不及贾、服者哉!”漆永祥《汉学师承记笺释》(上海:上海古籍出版社,2006年),页321(卷三)。

[2] 《清儒学案》(台北:世界书局,1979年,影印原刊本),卷八十三〈潜研学案上〉,卷首,页一上。

[3] 黄曙辉、印晓峰标校 《郑堂读书记》(上海:上海书店出版社,2009年),页906(卷五十五)。

[4] 《清人笔记条辨》(武汉:华中师范大学出版社,2004年),页82(卷三)。

[5] 参看钱穆,《论语新解》(成都:巴蜀书社,1985年),页37。又,Simon Leys有考辨,颇可看。见Michael Nylan ed. The Analect:s: The Simon Leys Translation Interpretations (New York and London: W. W. Norton & Company, 2014), pp. 69-70。

[6] 陈寅恪即取后一说,谓“惟中国人之重实用也,故不拘泥于宗教之末节,而遵守‘攻乎异端,斯害也已’之训,任儒、佛(佛且别为诸多宗派,不可殚数)、囘、蒙、藏诸教之并行,而大度宽容(tolerance),不加束缚,不事排挤,故从无有如欧洲以宗教牵入政治”。见吴学昭《吴宓与陈寅恪》(北京:清华大学出版社,1992年),页12。

[7] 见王式通〈吴兴沈公子惇墓志铭〉,载闵尔昌《碑传集补》,《清代碑传全集》(上海:上海古籍出版社,1987年),页1298。

[8] 钱穆有〈前期清儒思想之新天地〉一文,谓前期清儒,“常主解放,同情被压迫者”,可以戴东原、钱竹汀二人为例。举竹汀《潜研堂文集》中〈春秋论〉、〈大学论〉及〈答问二〉“思曰睿”条为证,以见其政治见解之“平恕”。谓“宋明儒所唱,乃人生之高调”,而清儒“则对人生好唱低调,乃说与天地参,以天下为一家,只在此心能宽容”。载《中国学术思想史论丛(八)(台北:东大图书公司,1990年),页2-6。

[9] 载《陈垣史学论著选》(上海:上海人民出版社,1981年),页163-165。

[10] 王大隆编《笺经室遗集》(1941年铅印本),卷四,页三。

责任编辑:葛灿

【下一篇】西南政法大学暑期国学经典讲习班招生简章

作者文集更多

- 【严寿澂】唐蔚芝先生政治学要旨述论 03-13

- 【严寿澂】唐蔚芝先生学术思想概述——以··· 03-13

- 【严寿澂】诗道、性情与诗教 02-11

- 【严寿澂】季本与《说理会编》 07-06

- 【严寿澂】本诸良知,归于经世——关中大··· 03-10

- 【严寿澂】读曹君直《笺经室遗集》 12-01

- 【严寿澂】庄子孔门相通论 09-22

- 【严寿澂】新诸子学与中华文化复兴 08-02

- 【严寿澂】孔教、理财、儒行——陈焕章儒··· 06-15

- 【严寿澂】评程羽黑《十驾斋养新录笺注··· 06-13

微信公众号

青春儒学

民间儒行

微信公众号

青春儒学

民间儒行