【程景牧】魏晋南北朝礼学新变与文体论的发展

文体论的产生与发展固然与文学创作、文学理论的发展演进密切相关,但这只是内缘因素。就外缘因素来说,政治格局、社会文化、学术思潮均对文体论的发展有重要影响,因为文体本身即具有深厚的历史文化底蕴。

全国政协常委王学典:建议编定《国民通礼》

近年来,中国经济稳步发展,实力显著增强,但部分国民素质并没有随之提高,出现低俗婚闹、铺张浪费、高铁占座等乱象。针对这类问题,全国政协常委、山东大学儒学高等研究院执行院长王学典在今年全国两会上建议,编定《国民通礼》,重建“礼仪之邦”,建构以仁义礼智信为内核、以温良恭俭让为外在表现的礼仪社会。

【龚浩 王涛】义庄族田: 我国古代宗族的慈善模式

古代中国,“宗族”既是一种具有血源性的民间团体,又是一种具有公共性的基层组织,宗族组织“上凑高祖,下至玄孙,一家有吉,百家聚之,合而为亲,生相亲爱,死相哀痛,有会聚之道”。宗族成员以血缘关系为纽带,按照一定规模结合起来,依托财产共有的族田义庄,为宗族成员提供包括衣食、教育、恤孤、养老、医疗、婚嫁和丧葬等各方面的保···

【田兆元】龙抬头,是龙的传人的“元宇宙”

和节日节气相关的民俗,传承了上千年,蕴藏了祖先的智慧和文化。在现代社会,我们与传统民俗渐行渐远,但在某一个时刻,我们仍会被清明、谷雨等二十四节气的名字惊艳,会被元宵的“花市灯如昼”打动,会在春节和中秋从遥远的他乡奔赴故乡。民俗是流淌在血脉中的属于中国人的记忆。

龙抬头:昂首向上,是生长的信仰

二月二又被称为龙抬头,这个称呼的由来可谓历史悠久,最初与农耕生活中人们对大自然的观察有关。早在西周时代,古人就会根据星辰日月来判断季节,提醒农时,这在《礼记·月令》中有大量记载。比如当古人看到“日在奎,昏弧中,旦建星中。”就说明仲春之月已经来了,这时候就要“安萌芽,养幼少,存诸孤。择元日,命民社。命有司省囹圄,去···

【田飞龙】乌克兰战争的国际法纠缠与出路

乌克兰战争需要多维度全面平衡地理解,不能简单地立场战队和泄愤式应对。俄罗斯不能乘机侵吞主权国家领土,美国也不能不检讨北约东扩的安全危害性以及滥用制裁和泄愤式军援的严重后果,乌克兰当局和人民需要从最有利于实现和平及保存国家完整性的角度理性而负责任地集体行动。和平是至上的,但安全是和平的内核,各方安全关切不可分割···

【杨朝明】齐家宜学圣人训

不知不觉间,在孔子故里曲阜学习、教学、研究,至今已有四十年时间,所接触、学习、思考的都是中国传统文化,所谓“口不绝吟于六艺之文”,切磋琢磨的是孔孟之道,绕梁不去的是圣人之教。

【约瑟夫·爱波斯坦】永远也不可能发表的毕业典礼演讲

最后,好的大学教育说服任何获得这种教育的人在毕业时相信,自己还远没有受到良好的教育。

【马拉·范·德·卢特】为悲观主义辩护

悲观主义传达的信息是,这也是生活的组成部分,它值得在我们的语言和共同体验中拥有一个地位;闭上眼睛不看生活中的另一面,那更黑暗、更可怕的一面是不公正的,永远也不公正。这也是悲观主义伦理学的慈爱含义,它未必与乐观主义冲突,但应该作为必要的伙伴和补充与其肩并肩存在。

【彼得·吉布尔】浪漫爱情哲学

本文作者认为,哲学就像爱情,是有着多样精彩的玩意儿。

【尼古拉斯·怀特克尔】独处的权利

本文探讨现代世界的核心假设——独处的需要是人类生活的必要特征。

【温迪·沃鲁森】兜售希望

廉价、空洞和毫无意义的东西渗透到我们生活中最隐蔽的部分。身体健康之时,我根本感受不到这一点。

【空山】小国生存之道:孟子的忠告

天下国家,有大有小,小国生存不易,自古皆然。战国时期,列强争战不休,一些小国裹挟其中,危机四伏,朝不保夕。小国如何自存在当时是一个很严峻的问题,孟子从儒家的角度,给出了他的思考和建议,即使两千多年后,或许仍对我们有所启示。

【飞雪】《卫风·淇奥》解析:诗题注解与历史背景

卫风,更具体地说,是卫国东部地区的民歌,即今天的河南省鹤壁市淇县附近的民歌。而这首诗的标题《淇奥(yù)》中的“淇”,指淇水,是古黄河(即先秦时期的黄河)的一条支流。大体的走向是自北向南贯穿鹤壁市(也相当于贯穿卫国),汇入卫河,最后流入古黄河(即先秦时期的黄河)。

【尔雅台】呼唤正统儒家登场

最近几天儒群(或传统文化群)的表现令人失望,其底色始终是左右之争,没有中道立场。右边的说人权高于主权,乌克兰是多么正义,老米是多么伟大,引用的多是牟宗三儒学。左边的则说俄罗斯是吊民伐罪,引用的则直接是周礼、春秋。儒家之所以勘忧也!

【韩星】仁者无敌——儒家的战争观简述

孔子作《春秋》就以“春秋大义”评判和讥刺不合礼法,不合道义的战争和罪恶。他不主张对外侵略和征服,而提出“修文德以来之”(《论语·季氏》),国与国之间应以“和为贵”(《论语·学而》。

【孔祥安】中庸:儒家的至德要道

“中庸”是孔子思想体系的重要组成部分,是儒家所追求与秉持的一种臻至完美的道德标准或行为规范。中庸作为一种道德范畴,是由孔子首先提出来的。孔子极其推崇中庸,《论语》《礼记》等传统儒家经典文献中都有明确记载。孔子说:“中庸之为德也,其至矣乎!民鲜久矣。”(《论语雍也》)“中庸其至矣乎!民鲜能久矣。”(《中庸》)孔子明确将中···

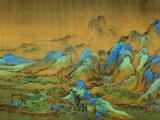

【吴钩】《千里江山图》的宋人生活细节(之二)

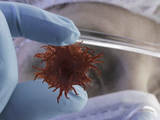

在电力发明出来之前,古人很早就使用水力来驱动机械,用于手工业生产,比如用水排给熔炉鼓风,用水轮带动纺车,用水碓舂米,用水砻给谷物脱壳,以水磨为中心建造磨坊。研究中国水力机械历史的学者发现,从传世的宋元画作中,可以很容易地找到驱动水磨的卧式水轮或竖式水轮,其中就包括《千里江山图》。

【杨逢彬】春秋时的山东晚春不能下河洗澡吗? ——谈谈《论语·先进》“浴乎沂”

在《论语·先进篇》第二十六章,有这么一段话:“‘点!尔何如?’鼓瑟希,铿尔,舍瑟而作,对曰:‘异乎三子者之撰。’子曰:‘何伤乎?亦各言其志也。’曰:‘莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。’夫子喟然叹曰:‘吾与点也!’”

【苗贵安】“三到”读书法,“心到”最重要 ——左宗棠的读书治学之道

湖湘文化作为一种地域性的文化,是以理学的道德精神与经世致用的实事实功相结合的。经世致用强调学术研究要和社会实践相结合,关注社会现实,并用所学知识来解决社会问题。长沙的岳麓书院和城南书院是传承湖湘文化的重要阵地,左宗棠早年曾就读于城南书院,受教于推崇经世致用的宿儒贺熙龄,深受湖湘文化的熏陶和影响,在治学方面的一···