【刘彬】从出土文献看孔子的学《易》阶段

关于孔子与《周易》的关系,传世文献记载只有三条。《论语·述尔》:“子曰:加我数年,五十以学《易》,可以无大过矣。”此关键词“易”,《鲁论》作“亦”。若如此,孔子与《周易》就没有关系。

【刘光胜】新见文献视野下的“文王演《周易》”

“人更三圣,世历三古”,周文王是易学史上承前启后的中坚人物。“文王演《周易》”是否确有其事,以及推演易学的具体内容,向来是学界辩难的焦点所在。

-21.jpg!cover_160_120)

【许石林】天大的错误 ——为管仲造像使其左衽

今人为古圣先贤造像,错谬未能尽免。

【慕朵生】把孔子重新迎回孔庙和中国

某青壮年时既好为议论,又颇作倡议,盖古道热肠、侠肝义胆,以为非激扬文字、耸动天下不足以济世也,遂有国人慎过耶诞节、孔诞日为教师节、电影孔子涉嫌侮圣、保护孔庙、反对平坟、八八日为父亲节等系列建言——效果不著而矣!

【陈霞】汉代尊孔崇儒下的儒学与社会

随着孔子、儒学在汉代地位的提升,以及汉统治者尊孔崇儒的重视,汉代社会尊孔之风也逐渐兴盛。从曲阜汉代碑刻来看,在鲁地,无论是以鲁相为代表的官僚阶层,还是以孔子后裔为代表的孔氏家族,甚至是鲁地的平民百姓,都自觉地给予孔子应有的尊重,并自觉继承孔子学术,发扬儒学,对孔子思想、儒家观念在社会中的传播与推广做出了重要贡···

【董文】鹤鸣九皋、有鸣仓庚、鸢飞戾天……看《诗经》里的飞鸟翔集

《诗经》中有很多关于鸟的描述,提及的鸟名达三十多种。古人对鸟类观察细致,了解各种鸟的生活习性,并联想到人类世界的各种现象,有感而发,写下了多首与鸟相关的诗篇。

【萧放】中国传统节日的文化内涵和时代价值

传统节日是中华民族文化的重要组成部分,是中国人认知天地社会人生的重要表达与生动实践,凝聚着中华民族的情感与思想,集中体现了中华文化的精华与民族精神特性;传统节日承载着中华民族的文化血脉,生动地传递着中华文化的价值观,滋养着中国人的根与魂,是维系与促进中华民族文化认同的重要方式。

【阮忠】苏轼的“仁统”与韩愈的“道统”

苏轼的“仁统”是效韩愈的“道统”提出来的。韩愈的“道统”是老话题,但少有人说苏轼的“仁统”。

【董婧宸】夏至

夏至是夏天的第四个节气,一般在公历六月二十日至二十二日交节。在二十四节气中,夏至是最早被先民观测和记录下来的节气之一。

【蒋成峰】《千字文》:传习千年的识字书

“天地玄黄,宇宙洪荒。日月盈昃,辰宿列张……”这篇旧时儿童都能背诵的《千字文》,作者为南朝梁代的周兴嗣。据传,梁武帝为了教皇子们学习汉字、书法,命人从王羲之书法中选取了1000个零散的汉字,让周兴嗣将其编成一篇完整的诗文。

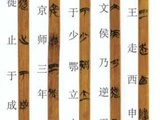

【魏栋】战国竹简推进“夏商周释地”

20世纪以来,“地不爱宝”(大地不吝啬它的宝藏),出土文献大量涌现,70年代以后更是进入出土文献大发现时代。出土文献主要指地下出土的带有文字信息的文物资料,甲骨文、金文、简牍是其大宗,还有玺印、封泥、陶文等杂项类。其中的地理信息,给“夏商周(包含西周、东周)释地”工作不断注入新动能。而战国竹简因其出土数量不断攀升、文···

【王勇】干宝《晋纪总论》中的“治道”

干宝,字令升,东晋史学家、文学家。干宝自幼博览群书,出仕后曾担任佐著作郎。东晋政权刚刚建立,干宝就由王导举荐出任史官,并受命撰修《晋纪》。《晋纪》取法《春秋》,采用编年体,记载了西晋宣帝至愍帝间一百余年之事。《晋纪》一书文字简约、记事审慎、议论得当,得到了历代史家的交口称赞,有“良史”的美誉。《晋纪总论》是附于···

【徐兴无】中国经学的阐释方法与传统

《史记·孔子世家》曰:“周室微而礼乐废,《诗》《书》缺。”在中国经学的叙事中,孔子删定六经于礼崩乐坏之时,可见其艰,故在当时,晏子已讥刺孔子“当年不能究其礼”。

【纪莺莺】“认识实践”抑或“生活实践”? ——读《反求诸己:历史社会科学的实践方法···

在《反求诸己:历史社会科学的实践方法论》(以下简称《反求诸己》)一书的结语中,作者罗祎楠自陈“这本小书是我在博士毕业后人生体会与学术思考的一些呈现”,可见此书是作者在西学训练和国内生活之间往复并反求诸己的总结。

【魏栋】战国竹简推进“夏商周释地”

20世纪以来,“地不爱宝”(大地不吝啬它的宝藏),出土文献大量涌现,70年代以后更是进入出土文献大发现时代。出土文献主要指地下出土的带有文字信息的文物资料,甲骨文、金文、简牍是其大宗,还有玺印、封泥、陶文等杂项类。其中的地理信息,给“夏商周(包含西周、东周)释地”工作不断注入新动能。而战国竹简因其出土数量不断攀升、文···

【孙伟】情义兼备 ——孔子“亲亲相隐”新解

最初引起学术界有关“亲亲相隐”争论的是《论语·子路》中的一段话:“叶公语孔子曰:‘吾党有直躬者,其父攘羊,而子证之。’孔子曰:‘吾党之直者异于是。父为子隐,子为父隐,直在其中矣。’”很明显,孔子与叶公的对话完全围绕着“父攘羊”这个具体的案例进行。叶公认为,正直的人要对自己父亲偷羊的行为加以作证。孔子则认为,正直的人不应···

【李雪辰】儒家事功伦理的基本意涵

事功伦理的概念源自南宋时期以陈亮、叶适为代表的儒家事功学派。陈、叶等人在批判朱熹理学的过程中,提出“务实事求实功”的口号,反对空谈道德性命,赋予事功追求以伦理正当性。因此,从狭义上讲,事功伦理仅指南宋事功学派具有鲜明的事功价值导向的伦理思想。

【赵娟】儒家“为己之学”的三层意蕴

《论语·宪问》云:“古之学者为己,今之学者为人。”对此,朱熹引用程子的解释说:“为己,欲得之于己也;为人,欲见知于人也。”古代的读书人,希望自己学有所得,因此不断提升自我修养;今天的读书人,希望自己见知于人,因此努力寻求外在认可。

【虞万里】经典的集解、集说和长编 ——由《礼记注疏长编》引起的思考

王锷教授主编的《礼记注疏长编》已经出版了《曲礼》《檀弓》和《王制》三种,初步估计,《长编》全部出齐,约有60册左右。承他先后都第一时间寄赠,使我得以较早拜读学习。有感于当今传统文化研究的热度,经学尤其是礼学的专著和论文更是层出不穷,故《长编》的编纂和出版,引起我对当前礼学乃至经学研究和教学的一些思考。

【孔祥安】探赜索隐 钩深致远 ——《中国传统忠德变迁史研究》评介

“忠”是中国传统伦理范畴中一个十分重要的德目,在中国伦理道德发展变迁史上有着举足轻重的地位。但是,随着秦汉以来中国封建社会君主专制制度的发展,“忠”成为忠君的代名词,遭受近代以来人们的强烈批判。尽管一些专家学者对“忠”做了研究与解读,但仍存在许多误解与成见。