【陈明】从朱张思想互动看湖湘学特征与地位

|

陈明作者简介:陈明,男,西元一九六二年生,湖南长沙人,中国社会科学院哲学博士。曾任中国社会科学院世界宗教研究所儒教研究室副研究员,首都师范大学哲学系教授、儒教文化研究中心主任,现任湘潭大学碧泉书院教授。一九九四年创办《原道》辑刊任主编至二〇二二年。著有《儒学的历史文化功能》《儒者之维》《文化儒学》《浮生论学——李泽厚陈明对谈录》《儒教与公民社会》《儒家文明论稿》《易庸学通义》《江山辽阔立多时》,主编有“原道文丛”若干种。 |

从朱张思想互动看湖湘学特征与地位

作者:陈明

来源:作者授权 发布,原载「湖南九畹书院」公众号2023年8月1日

关于湖湘学的定位在学术界有两大声音:一是认为湖湘学是理学的分支;二是湖湘学是湖湘地方之学。而当今学界相关研究多是以湖湘学为理学分支的预设下进行。我认为以上两种说法皆不准确,以《易传》为体、《春秋》为用的湖湘学属于儒家传统的天人之学。理学则是朱子创发的心性之学,是对佛老冲击儒家道统地位的回应。

儒家思想素称“四书五经”。“五经”是孔子修订的文本;“四书”则是朱子重新编组的系统。那么,作为中华文明之定义者的儒学,到底是以四书为本还是以五经为本?朱子学大家钱穆曾评价:“前古有孔子,近古有朱子。”这种说法在学术界也达成了共识。但由此可以判定朱子是孔子之后的第一人?在钱穆去世前的几个月口述完成的文章中他将“天人合一”作为中华文化的最高境界和最终命题,临终前发此言论也许是他明白朱子不讲天人合一的事实。牟宗三也从其宋明儒学“三系说”出发,认为朱子思想在儒家传统中其实并非正脉,而属于“别子为宗”;儒家正统则是胡宏所代表的湖湘学派,胡宏就是张栻的老师。

虽与朱熹、吕祖谦并称东南三贤,张栻的形象在朱熹的笼罩下显得模糊不清。这固然与其英年早逝、思想没有完全成型有关,但朱子对张栻作品的删裁和对其与自己关系的判定也起了相当的误导作用。朱张两人交流频繁,朱张会讲在学术史上是一项重要的事件,不仅仅是朱张思想上的碰撞,更是代表儒家正统的湖湘学与理学之间的交锋。

本文拟在通过朱张思想的互动,进行追问和反思:朱子为抗“异端”而创发的心性之学与传统儒家的天人之学区别为何?作为湖湘学一派的张栻在儒家传统天人之学的框架下构建了一套怎样的叙事?在朱张思想的互动中体现了湖湘学怎样的特征?通过这样的尝试理解,深化我们对理学、湖湘学以及儒学整体的认识。

一、问题及背景

如果我们将湖湘学与理学的紧张与互动视为儒学史上一场精彩的“舞台剧”,那么,有必要对作为主角的朱熹和张栻进行简单的介绍。先来说说“男一”朱熹。朱熹(1130-1200)幼年可以说颇为坎坷,其父朱松在朱熹7岁时,便因病离世,幸得胡宪、刘子晖和刘勉之等其父生前至交好友的照拂,才得以克竞学业。特殊的经历加上老师们对佛老的喜好,使得朱子亦出入佛老十余年。后得李侗点播,借助道南学派的工夫论,朱子才逐渐摆脱佛老影响,并毅然编撰《困学恐闻》对出入佛老的经历进行反思,并于次年编成《杂学辨》遍斥“当代诸儒杂于佛老”,破是为了立,在反思的过程中,朱子逐渐意识到道南学派思想及其工夫论,不仅无法导向心中的目标——圣贤人格,甚至其本身就是必须先予以走出的牢笼桎梏。走出道南,成为“破”的高潮或“立”的起点。而促成朱子转变的关键事件便是与张栻的论学与交流。

再来说说“男二”张栻。张栻的出身与朱熹相比可谓截然不同,其父张浚力主抗金,官至宰相,张栻本人亦深得宋孝宗赏识,毫无疑问,与朱子的不幸童年不同,张栻乃是世家大族中的“贵公子”,而其父除了在政治上历任高官,还是《紫岩易传》和《春秋解》的作者,张栻自然从小耳濡目染,家学深厚;后来更是拜师胡宏,而胡宏之学就是以《易传》和《春秋》为根本,强调奉天理物,则天而行,正是儒家正统,作为胡宏和张浚之传人,张栻当然也是以《易传》和《春秋》作为学问根底。所以,相比朱子思想系统的一步步完善,儒学思想系统在张栻头脑中的存在是不言而喻的。

二、思想互动“三部曲”

1.张栻启发朱子

朱子早年醉心佛老,后求学于道南学派的李侗。但点拨他逃佛归儒的李侗所属的道南学派其工夫论亦受禅宗影响。道南学派以“心之动静”即心之活动与沉寂的不同状态来解释《中庸》文本中的“已发”与“未发”,以及由此而来的所谓“静中体验未发”工夫路数,实际是以心之功能观心之状态。而当个体之心的状态成为“对象”,实际也就是把心当成了“本体”。这正是佛教“心生万法”的翻版。道南工夫以道德行为成就为目标宗旨,认为“未发为心”。于是静中体会,近乎禅宗;流入虚无,又无异老氏。

朱子也意识到道南学派近禅,在此时他与张栻的通信频繁,认为张“议论出人意表”,对朱子来说则有豁然开朗之感。1164年恰逢张浚逝世,张栻扶柩过南昌,朱子登舟哭祭,与张栻交谈三日,这成为朱子重启思想征程的契机。朱子与张栻交流获知胡宏“未发只可言性,已发乃可言心”,在受张栻“未发为性”的启发后,在《困学恐闻编序》写道:“旧喜安心苦觅心,捐书绝学费追寻。因衡此日安无地,始觉从前枉寸阴”。可见朱子心里之兴奋,并在第二年到岳麓书院,问学于张栻,这就是著名的“朱张会讲”,从而在丙戌年(1166)形成“已发者人心,而未发者皆其性也”的所谓“中和旧说”。这里的关键处就在“性”之概念的引入,从而帮助朱子走出了道南工夫论以心观心的封闭循环。由此可知,“朱张会讲”并非一场简单的学术交流,而是具有思想史意义的事件。

首先,唐宋变革,门阀世族衰落,个体成为社会的主要构成单位,中国化的佛教禅宗在社会广泛传播。韩愈指出儒佛之间乃“夷狄之法”与“圣人之教”的对立关系,儒教如果不能有以应对,结果就将是中国的夷狄化。他的对策就是揭橥儒家仁义之帜,建立儒家道统,宣示尧、舜、禹、汤、文、武、周、孔代代相传之道才是中华文化正脉所在。这也是朱子致思的起点,但是相比于韩愈“人其人,火其书,庐其居”的粗暴方案,朱子则认为“心病还需心药医”,对治佛老需要发展儒家自己的心性论叙事方案。而道南学派“以心观心”的工夫论不仅将《中庸》文本中作为“已发”“未发”之基础与前提的“天命之谓性”以及作为生命存在形式的“情”(喜、怒、哀、乐),以及作为价值尺度的“节”,都被排除;世界万象也沦为一心所转之幻觉——失却源头活水的所谓心之本身自然更是枯井一眼,毫无生机。这正是朱子所抨击的“虚无寂灭”之教的症候,又如何能够据以“正心诚意”,证成儒家君子而与佛老分庭抗礼,争夺文化主导权?仿佛天意,试图弃旧图新而彷徨无着的朱子与张栻相遇。他从张栻所赠胡宏之《知言》得到启发,并在随后的往返通信中形成“心为已发,性为未发”的所谓中和旧说,彻底与道南学派分道扬镳。

其次,宗教的核心是一个关于世界的基础叙事,呈现为一种世界图景(panorama of cosmos)。在其中,世界起源、存在秩序以及生活意义被表述、阐释。文明之所以以宗教命名,是因为这样一种世界图景一般都是由宗教所提供。中华文明之所以又称为儒教文明,则是因为中国人共享的世界图景主要表述在群经之首的《周易》里。

文王次卦,首之以乾,是将先民的生命经验带入《周易》使之系统化呈现;孔子则在此基础上点化、生化。“大德曰生”,使得儒教从自然宗教成为人文宗教;董仲舒通过天人三策,将政治的肉身与五经的灵魂相结合,中华文明的结构于焉以定。显然,在这样的“天—人”系统中个体的安顿则隐而不显,张栻则试图在天人之学的框架内,完善儒家的个体叙事方案,与朱子的互动是一个契机,可惜天不永年,思想的火花如流星般划过,其思想的完整性也因朱子的主观删裁而难窥全豹。

2.朱子批评张栻

朱子抛弃道南学派的心之迷惑,一开始就并不是要回归《易传》的古老传统,而是要应对现实的佛老挑战,建立起即体即用的儒学工夫论。曾经沉湎的道南学派虽然个体,却近乎禅,否定“心为未发”的湖湘学派虽能助他一苇渡江,却是属于《易传》的系统,并且“于日用之际,欠却本领一段工夫”(不能成就个体工夫论)。朱子沿波探源重读伊川终于收获多多从以理说性、心兼体用到心统性情直至天理说、“心法说”可谓应有尽有,不仅中和新说于焉以立,理学大厦整体亦轮廓初具。

这种差异从学术史的角度说是承接了不同的传统,五峰大致可说是传承文王、孔子、董仲舒、宋初三先生一系;朱子则是在孔子、孟子、韩愈、周敦颐、程颐的基础上因应时代,自铸伟词。这很大程度可以解释为什么朱子对湖湘学派的批评会集中在“性无善恶”“察识为先”。

朱子以张栻为例,批评湘中学人“不历阶级而得之,多失之太高”张栻的“察识学说”来源于胡宏,“察识”在胡宏文本中有两个义项:一个是“知天地”“识仁之体”,其内容是“察诸乾坤行”“乾者天之性情也”;另一个则是“察识端倪”,端倪指“良心之苗裔”,“一有见焉,操而存之,存而养之,养而充之,以至于大,大而不已,与天地同矣”。人先要“知天”,就是要知本体,对天要有所体认。这就意味着“性”虽然是内在的,但“性”是有根源的,来源于天这个本体,所以先要识天再涵养。这与理本论是完全不兼容的,他显然是将自己理本论基础上的心性论当作了标准答案,按照这一本体论所属的先涵养后察识的工夫论强人就己,对湖湘学以天为“创生者”因而逻辑在前、位格在上的绝对存在这一《易传》传统没有理解和尊重。

朱子的第二大批评,是指责湖湘学“欠缺本领一段工夫”。“工夫”是一个理学概念,指成圣成贤的行为及方法,在理本论这个特定的前提下,达到成圣成贤的目标,这是从个体修身来说的。湖湘学与理学的区别也正在此,儒家虽也讲“修”,但是从整个民族出发,“修齐治平”就是为了做事(大业),此“修”为一个环节,不是仅仅成为一个圣贤,而是要成就一个圣贤的事业,就是《中庸》所谓成己成物,参赞化育。所以,张栻将儒家“工夫论”理解为“知止为始”,知止就是《大学》的“知止而后有定”,止是“止于至善”。至善从《大学》说是“修齐治平”的“天下平”,而“天下平”按张栻的提示,平不应理解为平定,而应按照《释名》“成,盛也”,就是繁荣,也就是亚里士多德所谓的human flourishing。所以,作为起点的“知止”,不仅仅是对个人生命目标的确立,更意味着将自己生命与天地大生命的自觉融入汇通。于是,所谓工夫也就有了超越于个体人格完成的境界和意义,并具有实践的形态和内容。张栻讲察识端倪,是指经验层面说人应该意识到这种情感或心理、思维背后的深刻原因,进而“体察扩充之”。见牛觳觫而不忍的理论逻辑是什么?他说:“亲亲而仁民,仁民而爱物,此人理之大同由一本。”一本就是“一本于天”,“仁者以天地万物为一体”,故“不忍见其死”。“不忍”,是不忍于生命之伤的生命通感。生命一体,情感发生、动机形成均是如此自然而然。

它的理论表述就是乾父坤母,民胞物与。这与“性无善恶”是一致的。湖湘学不是不讲道德,只是不像朱子的理本论那样将道德先天化,然后以道德说生命,而是以天为本,以生生为天和人的本质、本性,然后在生命的展开中去讨论处理道德问题。就像《中庸》在“天命之谓性”的前提下讲“致中和”,“致中和”即“致中于合”,“中”为性,“心以成性”就是人们运用心的知觉功能将性这一不能不动的生命潜能充分表达实现出来。“和”则是衡之以“节”才得出的判断(当然,“节”本身建立在生命的繁荣这一价值基础之上)。

与这样一种察识勾连的涵养,并不是默坐澄心的道德修炼或体验未发,而是对所得理念的内化、强化,以及将其落实为行动的努力。

3.张栻《太极解义》反击朱子《太极图说解》

朱子基于中和新说拓展心性论域,并对湖湘学派的薄弱环节进行批评时,张栻的态度是虚心接纳吸收,但是在朱子建构自己的本体论以理代天动摇儒学根基时,他意识到其与自己理念的差异是系统性的,写下《太极解义》加以分疏辩驳,维护“经”的“正义”和孔门道统。

陈来认为张栻的《太极解义》是对朱子《太极图说解》的补充,但具体来看,朱子在得出“中和新说”后立即着手建构自己的本体论。这一工作是通过对周敦颐《太极通书》的重新编辑和阐释完成的,主要体现在《太极图说解》一文。朱子完稿后即寄赠张栻。张栻认为朱子“句句而论,字字而解,故未免返流于牵强而亦非濂溪本意”,并另撰《太极解义》予以回应。而朱子对张栻的《太极解义》也十分不满,不仅抱怨张栻“论太极之说,竟主前论,殊不可晓”,对已在江西刻版付印的《太极解义》,甚至“屡劝其收起印版”,张栻则不以为然。两者区别为何?简单来说,朱子是借此太极图来构建理学本体论,将太极视为“理”,近似道家或天官书传统里的“太乙”或“太一生水”的用法,具有独立实体甚至本体的意义,强调心性论,落到人的层面是成为圣贤;而张栻借此太极图拓展《易传》论域,认为“太极即性”,他强调“不可以方所求”,更重要的是讲太极概念虚化,用“所以状生生之妙”的形容词,描述天地生万物过程的状况,并非实体。以“性”范畴深化传统大人与天地合德的天人关系,最后落在成就大业之上。对于这个问题,关键不在朱子与张栻二人之间,而在“理(本体论)——‘心-性’(工夫论)——人格(境界)”与“天——人(‘性-物’)——‘大业’”这两大系统之间。这也是湖湘学与理学重要区别。

如何理解朱子的心性论方案?佛老心性论背后是“虚无”与“寂灭”的本体论。“虚无寂灭之说”与儒家“相生相养之道”的对立消长才是“夷狄之教与圣王之法”这一“文明冲突”的本质和关键所在。也就是说,捍卫道统,不仅要清楚“敌人”在哪里,还要知道守护的东西在哪里,就是要知道儒家道统是什么?文明论告诉我们,它的中坚核心是一个世界图景,就是《易传》呈现,张载论述,张栻坚持的“乾父坤母”,那才是“相生相养之道”的承担者、体现者。朱子将经验性的伦理被提升到本体的地位,自然就是天被从本体的位置上被放逐,“乾父坤母”的宇宙图景自然亦随之土崩瓦解。由此而来的一些列理论问题姑置不论,卫道最终导致这样一个结果岂不是事与愿违亲者痛仇者快么?

三、朱张思想的差异

《知言疑义》是朱子主持编撰的对湖湘学派奠基之作胡宏《知言》的批判。既然能给《知言》罗织八宗罪,显然是把自己的理学体系视为标准参照。作为胡宏弟子的张栻,必然跟朱子的理学体系有着差别。不妨就从两者对“心、性、情”的描述来看思想差异。

先来说“情”。朱子认为“情是心之用”、“性善情恶”,“存天理灭人欲”,二者对立;张栻接受师说:“天理人欲,同体异用,同行异情”,区别在于一个看度量,一个看目标效果。

其次,再来看“性”。朱子认为“性是理之总名”、“太极一理”、“性是心之理”,性是善的。他承接的是四书的系统,其根本是孟子语境里的“四端”强调道德属性。张栻等湖湘学派所追求的乃是《易传》里的生生不息。认为“性无善恶”。“性”是一种可能性的,如一颗种子,具有生命性,“心以成性”强调“心”在“性”成为一种“东西”(something)的作用。意思是“性”是一种生命的可能性,跟种子一样必须生根开花结果。“天地之心,生生不穷者也,必有春秋冬夏之节,风雨霜露之变,然后生物之功遂”,讲的就是《文言》所谓“元者善之长,亨者嘉之会,利者义之和,贞者事之干”,就是《中庸》所谓成己成物,参赞化育。胡宏说“天地之心,生生不穷者也”。张栻也说:“人之性,仁义礼智四德具焉”,而仁作为“可以兼包”义、礼、智的“四德之长”,正是“天地生物之心”。因此,它应该被理解为“命”、“性”、“仁”、“诚”,是一种“即存有即活动”的生命性存在。

最后,再来讲“心”。朱子构建了四书系统,尤其是《大学》《中庸》二书章句为朱子的思想核心。其思想特点是强调心—情关系,他主张“心统性情”,“统”具有统合、包住之意。《朱子语类》中,他对心的描述包括“心包得已动未动”(指性与情)、“心者主乎性而行乎情”、“心是做功夫处”。着重心的“平台性”,注重涵养,把性养好就可以了,不需要跟“天”有所勾连,强调“修身”,强调成就自身的完美人格,可以说朱子的提论体系为“理——人(性-情)——人格”这就是他对湖湘学的批评为什么集中在“性无善恶”“察识为先”与不做工夫上。

张栻的思想特点为“心主性情”,传承胡宏,强调心的认知功能—察识。心的“识仁体”之认知功能其实并不是一般的理性认知,而是类似于“天行健,君子以自强不息”那种关系中既理性又神秘的想象与建构,并且具有特定的道德内涵,即预设了天与人的内在联系和道德属性。《大学》的格物,从某种意义上可以说既是对这一天人关系预设及认知形式的继承,又是对它的理论概括和总结。在这样的天人关系预设的作用下,人就克服个体性,不再把“修身”当作结果,而是当作成就一番大业的重要一环,从而成为一个大丈夫。是生生不息的生命存在本身。这是一个天人之学的架构,可描述为“天——人(性-心)——‘事’”。

将“天——人(性-心)——‘事’”的天人之学架构与理学“理——人(性-情)——人格”加以对照,系统差异十分清楚。在湖湘学这里,作为仁之体的天,其大德曰生,作为“天地之心”的仁随着天生万物也成为人的内在禀赋即性。但这个“性”有待唤醒的(当然,“自诚明”的圣贤例外),察识为先,“先识仁之体”,就是将其唤醒,立为正念。《中庸》的“诚之者人之道”也是这个意思。《大学》的格物致知则可以理解为察识的一种方式。

胡宏说“性为待成”,“性立天下之本”。“成己成物”在最基础的意义上,意味着一种人格的建构,在“性-心”关系中,心以知觉功能“尽性”,即将其潜在的可能性表达释放出来,成就其自我人格只是“成己”的第一步。“己立”、“己达”可说是第二步。在此基础上,“己立立人,己达达人”,才是最高境界,即“参赞化育”、“与天地参”。

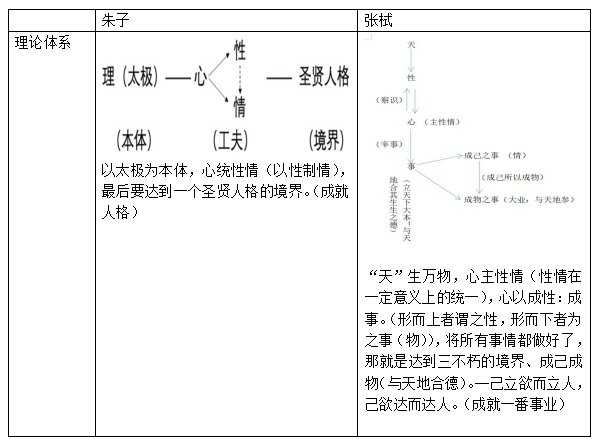

综上我们可以用一个图表来看两者的差异:

《易传》的天道观,《中庸》的心性论,《大学》的人生规划,奠定了湖湘学的基本架构:生生之天以生物为心,是即“仁之体”;“天命之谓性者,大哉乾元,人与物所资始也”,“于人为性,主于性为心”。所谓尽心,就是“率性立命,知天下而宰万物”,就是“成己成物”、“与天地参”;“奉天而理物者,儒者之大业也。”胡宏的“皇王大纪”、张栻的“经世纪年”与“史论”,都是这一经世理念与情怀的表达与寄托。他们的理想人格和人生是尧、舜、禹、汤、文王、孔子,是董仲舒。

为什么湖湘学在理学成为主流之时还依然坚定儒家传统的天人之学,也许是心怀天下、经世致用的湖湘精神对理学有所免疫。从儒家思想体系讲,湖湘传承的易传-春秋体系,乃是儒门正宗,湖湘只是在特定时间处境中守护传承之地,今天应该回馈这个民族复兴、文明自觉的时代,前提则是澄清它与理学的关系,超越那种理学分支说、湖湘地方文化说。重建张栻的文本脉络,从守成的湖湘学与开新的理学这一关系角度重新把握张栻与朱熹之间的互动,可说是从事这一工作的重要起点——不仅是起点,甚至也是方向:如果将朱子的心性之学整合到孔子的天人之学框架是必然与应然,那么,就必须转换视角从张栻理解朱子,而不是像现在流行的那样从朱子理解张栻。因为,某种程度上可以说以朱子观照张栻,意味着以工夫论之局部切割天人学整体,以张栻观照朱子,才可以开启以天人学整体吸纳心性论成果之可能。

作者文集更多

- 【陈明】天人学与心性论的系统紧张与整··· 02-29

- 敷赞圣旨、莫若注经:陈明著《易庸学通··· 01-23

- 陈明 著《江山辽阔立多时》自序暨目录 12-22

- 【陈明】我的中小学老师 09-27

- 【陈明】宝古佬与云山院 09-27

- 【陈明】从朱张思想互动看湖湘学特征与··· 08-10

- 【陈明】《原道》第44辑编后记(附内容··· 01-26

- 【陈明】文化视域里的哲学之思 ——从Me··· 12-31

- 【陈明】君子儒的期待 ——孔子与子夏关··· 12-31

- 【陈明】天人之学与心性之学的紧张与分··· 12-31

微信公众号

青春儒学

民间儒行

微信公众号

青春儒学

民间儒行