黄博 著《宋风成韵:宋代社会的文艺生活》出版

黄博 著《宋风成韵:宋代社会的文艺生活》

【内容简介】

宋人自信自己“文物之盛,跨绝百代”,本书选取了宫廷、官场、旅途、科场和文坛五个最具文艺气息的生活场景,讲述大宋天子如何从粗犷到唯美,诗词如何在士大夫的朋友圈成为秀才艺的社交工具,唐宋之间的书法差异如何成为宋代土人的日常压力,激烈的科举内卷之下宋代士人是如何喜欢上谈论星座、八字和看相的,以及宋代文艺圈的顶流们是如何凭借天价稿酬而一夜暴富的。宋风远去,宋韵难再,好在宋人的神采风韵还在。

【作者简介】

黄博,1982年生,重庆人,历史学博士,现为四川大学历史文化学院、四川大学中国藏学研究所副教授、硕士研究生导师,主要研究方向为藏学和宋史。著有《10—13世纪古格王国政治史研究》、《如朕亲临:帝王肖像崇拜与宋代政治生活》等。

【目录】

自序 还是文艺青年

楔子 宋风何以成韵

一、从马上打天下到笔下治天下

——宋代皇帝的宫廷文艺生活

二、两首新诗千里道

——诗词与宋代士大夫的社交生活

三、字被苏黄胡乱写坏了

——书法与宋代文人的日常生活

四、未来不必更臆度

——人生焦虑与科举时代文人士大夫的心灵鸡汤

五、不知润笔能几

——碑志行状与宋代文人的笔墨营生

后记

【名家推荐】

包伟民 中国宋史研究会前会长、中国人民大学历史学院教授:

黄博果然是一个文艺青年,从宋人对本朝“文物之盛”的迷之自信中,把握住了时代脉搏,主要从杂乱的小说家言中,以同情之理解的立场,梳理出当时社会不断被文人士夫“文采风流”影响改造的一幅幅生动画面,将其间的故事用轻快生动的语言,讲给21世纪的读者们听。

从马上得天下的赵氏皇室之慢慢成为喜好舞文弄墨的“才子天子”,到吟诗作赋、泼墨挥毫被当作士大夫之间重要的社交形式,科考成败心理压力的种种社会表现,乃至名士文采得以用真金白银秤量的润笔风尚,宋朝进入“科举社会”的种种生活场景,在黄博的笔下鲜活了起来。尤其重要的是,除了偶有反复的粗鄙化,对这样“文采风流”的崇拜,其实左右了近千年的中国帝制后期社会。期待有识之士在关注士大夫阶层的同时,也能够花时间讲出一些关于当时更广大基层民众日常生活的故事来。

虞云国 上海师范大学人文学院教授:

相对而言,宋朝文化自由多元,社会生活遂独具异采神韵。以文人士大夫的文艺生活为切入点,趣味盎然地展现宋风何以成韵,这是自谑文青的作者撰写此书时怀揣的期许。著者落笔先叙宋代皇帝,揭示他们的文艺喜好同样深受文人风尚的潜移默化,同时点明了宋风成韵中的帝王垂范效应。而后铺展两宋士大夫文艺生活的四轴长卷:以诗词唱和酬对社会交际,以书法墨迹滋润日常生活,以星命相术熬煮心灵鸡汤,以文字创作收获润笔酬劳。

全书精选代表性人物为话题主角,发掘趣味性轶闻为叙事方式;行文中牵绾穿插前代逸事,或溯源故实,或异代对比,收涉笔成趣之妙;评点时抑扬褒贬笔下人事,或凸显性情,或抉明意义,有收放自如之功。翻开这册以故事说文化的读物,你将憬然有悟而欣然有得:宋代虽已远去,风韵犹能钩沉!

王瑞来 日本学习院大学东洋文化研究所研究员:

如果想知道一个受过专业史学训练的文学青年会写出什么样的作品,那么,就看黄博的这部《宋风成韵》吧。从宫廷文艺到士大夫的诗词酬唱,从书法欣赏到碑志写作,还有伴随着科举功名的士人焦虑与梦想,黄博精心择取了几个典型的视角,动用雄厚的学识积累,举重若轻,写得畅快淋漓,海阔天空。准确的学术传递,让读者在愉快的接受中完成。

研究宋代文学艺术的作品,历来大多不是出自历史研究者的手笔,但这本书则是一个历史学者的写作。我觉得这本书的副题更能标示主题:宋代社会的文艺生活。把文艺融入生活,这就是历史叙述。历史如现实,鲜活而生动。然而学院式的研究往往将历史抽象到仅存骨骼,不见血肉。说中华文化造极于赵宋,不能“载之空言”,需要有具体的人与事来填充。风追司马,期待黄博和更多的历史学者奉献出这样的作品,让阳春白雪走近下里巴人。历史学的无用之用,此之谓也。

【儒学的书法困境:宋代理学家与士大夫的日常书写】

(本文摘自黄博著《宋风成韵:宋代社会的文艺生活》,浙江大学出版社,2023年7月,注释从略)

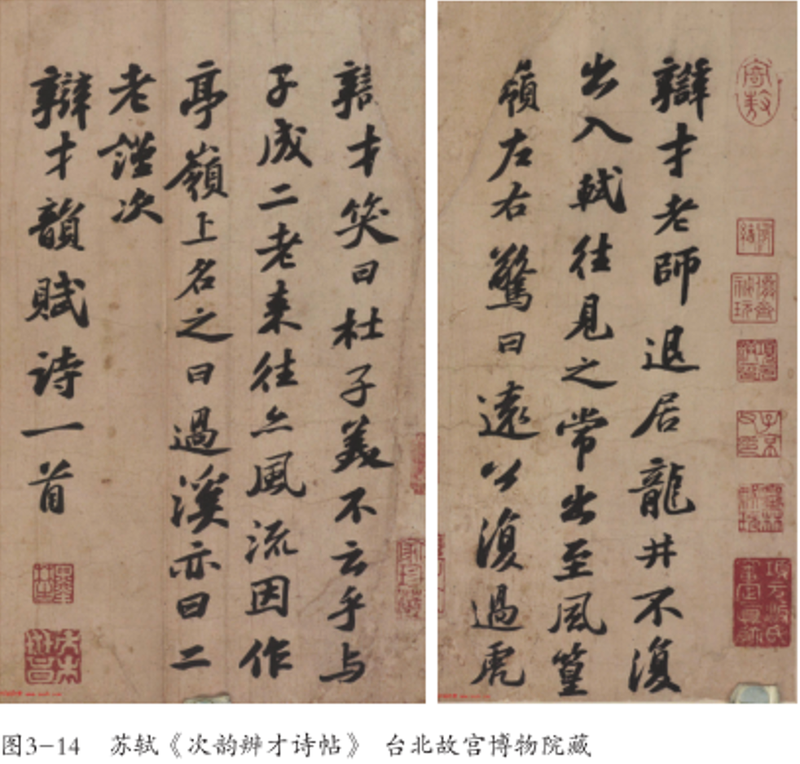

苏轼、黄庭坚和米芾常被视为宋代书法的最高峰,他们在唐代书法“尚法”的基础上,闯出了“尚意”的新路。然而有意思的是,宋代书法的最高成就,却颇不入宋代文人士大夫群体中最有影响力的理学型士大夫们的法眼。如朱熹评点宋代书法的弊端,最有名的断语便是:“字被苏黄胡乱写坏了。”

事实上,尚意书风的流行,容易变成不守章法的“乱来”。宋代一个著名的日常生活中文人书法的笑话,是在宋徽宗时的宰相张商英身上发生的。宋人笔记中有一则关于他写字写得太过率意,搞得连自己都不认识的滑稽故事:

张丞相虽好草圣而不工,流辈皆笑之。一日得句,索笔疾书,满纸龙蛇飞动,使其侄录之。当波险处,侄惘然,执所书问曰:“此何字?”丞相熟视久之,亦不自辨,诟曰:“何不早问,致吾忘之。”

这个故事里,张商英以草书写诗,写得兴起,当然龙蛇飞动,好不快活,可他过于放纵的写法,显然已失了“草法”,纯属凭己意乱写,以致事过之后,连他自己也不认得自己写的字了。这个故事,充分体现了尚意书风发展到北宋末年,已经走向了末路。

另一方面,站在现代书法研究者的立场上看,儒家思想,特别是宋代兴起的新儒学——理学,对于宋代书法的影响多是负面的。学者们大多认为,南宋书法的江河日下,正是因为以朱熹为代表的理学,颠倒了书法品评的是非,抑制了“尚意”书风在南宋的进一步发展,使得宋代书法在南宋出现了一个漫长的低潮期。

一

事实上,宋代理学的兴起,与宋代尚意书风的兴起差不多同时。尚意书风的开创者和最具代表性的书法家苏轼,与理学宗师二程就是同时代的人。宋代书法的发展方向,对于宋代的理学来说也有着一个不小的“紧张感”。

书法在儒学以及在宋代形成的理学体系里的地位,从理论上来讲,自是无足轻重。南宋时以经世之志相标榜的浙东事功学派的代表人物陈亮曾说,他从张栻、吕祖谦等前辈大学者那里体会到的是,不可把心思放到像书法之类的“伎术”事务上——“世所谓阴阳卜筮,书画伎术,及凡世间可动心娱目之事,皆斥去弗顾,若将浼我者。”

北宋理学的集大成者程颐和程颢,更是视书法为玩物丧志——“子弟凡百玩好皆夺志。至于书札,于儒者事最近,然一向好着,亦自丧志。如王、虞、颜、柳辈,诚为好人则有之。曾见有善书者知道否?平生精力一用于此,非惟徒废时日,于道便有妨处,足知丧志也。”在二程看来,王羲之、虞世南、颜真卿和柳公权等晋唐名家虽然人品贵重、书艺精湛,但他们没有求道的志向,并不知儒家义理。

一个有理想的文人士大夫的人生追求应该是“知道”,而书法只是“伎术”,一个人如果立志于“伎术”上的成就,本身就是一种丧志的表现。所以成为一个书法家,就不能是“儒者”的志向。

朱熹常常在题跋书法作品时强调自己虽然从小学习书法,但却不善书法,更不会把精力放到书法上。如他在《赠笔工蔡藻》中说“予性不善书”,并且多次强调他从小就开始练习书法,但并不用力于此,“余少尝学书,而病于腕弱,不能立笔,遂绝去,不复为。”在书法问题上,他有时甚至不惜自揭其短,“予旧尝好书法,然引笔行墨,辄不能有毫发象似,因遂懒废。”

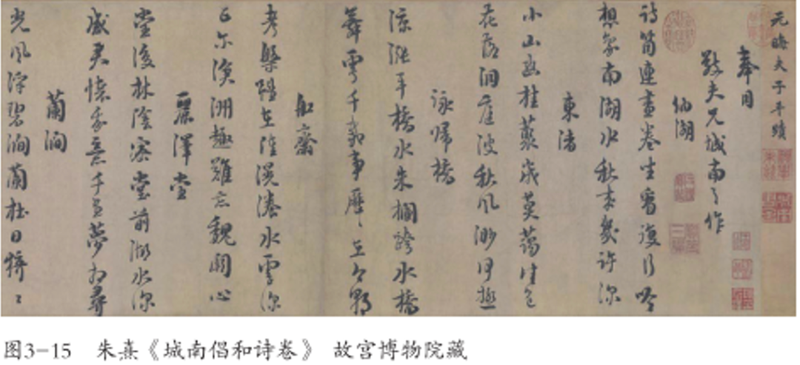

事实上,这些话并非他的自谦之辞,尽管他在书法上的“水平”,并不像他自己说的那样“不能立笔”。如明人陶宗仪在《书史会要》中评朱熹,“善行书,尤善大字,下笔沉着典雅。虽片缣寸楮,人争珍秘。”现存朱熹的传世书迹《城南倡和诗卷》,一般认为此卷书法,笔势迅疾,无意求工,而点画波磔无一处不合书家规矩,韵度润逸,苍逸可喜。

其实,朱熹学习书法不但有家学启蒙,还在宦游生涯中观摩了大量前代和本朝书法真迹,他在书法创作上有自己独特的风格,在理论上有自己独到的见解。其书法根本于魏晋名家,取法于颜真卿,又兼容蔡襄、王安石等本朝大家,其书法上的成就甚至使其被誉为“南宋四家”之一。朱熹之所以要强调自己不善书,甚至在书法练习上“懒废”,其实是为了向世人宣示自己志不在此:一个真正的儒者的人生追求应该是“知道”,而不是“善书”。

那么,在宋儒的理论体系里,为什么“善书者”很难做到“知道”呢?“善书”与“知道”为什么不可以两者兼得呢?这是因为立志于“知道”,又立志于“善书”,便是一心多用,就是“贪”。朱熹在跟弟子们讨论孟子的名言“养心莫善于寡欲”时把这个问题说得最为明白。

学生敬之问到养心寡欲,朱熹提出养心不是完全无欲,而是要尽量减少心中的欲望。在朱熹看来,养心就不应有太多的贪欲,将养心寡欲的道理推及读书写字上面时,也同样如此。秀才的本职就是读书,但读书不专一就是已经分散心神了,耽于写字作诗这些具有娱乐性的文艺之事更是让人心神涣散。因为“人只有一个心”,如果被写字作文这些闲事分散,也就无法专心求道了。

在朱熹这样的理学型士大夫看来,“文章之士”没有一人能够“知道”,一个真正的儒者若用力于书法,当然更是在“闲处用心”,也就自然会在“本来底”求道之事上“都不得力”。

为此,朱熹还从“养心莫善于寡欲”的角度专门批评了苏轼的“君子可以寓意于物,不可以留意于物”的名言。这一观点正是为士大夫的艺术爱好而发,此言出自苏轼为驸马王诜所筑的宝绘堂所做的记文。

苏轼认为士大夫有艺术爱好是可以的,但不能太过偏执于这种爱好。因为偏执于这些爱好,不但不能为乐,反倒足以为病——“寓意于物,虽微物足以为乐,虽尤物不足以为病;留意于物,虽微物足以为病,虽尤物不足以为乐。”其中,书法正是士大夫爱好中最常见的两种之一——“凡物之可喜,足以悦人而不足以移人者,莫若书与画。”但如果对于书画“留意而不释,则其祸有不可胜言者”。

苏轼抱着“烟云之过眼,百鸟之感耳”的心态来对待书画的爱好,其境界已非寻常附庸风雅之辈所能及,故而颇得时人赞许。但朱熹对于苏轼“君子可以寓意于物,不可以留意于物”的高论,却直说是谬论——“这说得不是”。因为“才说寓意,便不得”。

他仍以书画为例,说明一个人一旦被自己的爱好所累,是如何难以自拔:“人好写字,见壁间有碑轴,便须要看别是非;好画,见挂画轴,便须要识美恶,这都是欲,这皆足以为心病。”然后他也以自己的经历现身说法:“某前日病中闲坐无可看,偶中堂挂几轴画,才开眼,便要看他,心下便走出来在那上。因思与其将心在他上,何似闭着眼坐得此心宁静?”朱熹觉得,连自己这样的修为和定力,一旦在书画上起了心思,都做不到不被书画所迷,苏轼所说的寓意于物而不留意于物的境界,又有几人能真的说到做到呢!

而从理论上来说,一个真正的儒者如果起了要把字写好的“心”,就已经犯了“养心莫善于寡欲”的大忌。比如“夏葛冬裘,渴饮饥食,此理所当然。才是葛必欲精细,食必求饱美,这便是欲”。在那些一本正经的文人士大夫看来,吃饭穿衣是理所当然,但讲究好吃好喝,这便是欲,便于道有害了。同理,对那些士大夫而言,最好的“书法”就是能够满足“写字”的需求而已,一旦想要求工求好(即是立志做书法家),便是从理所当然滑向了“欲”。朱熹说“写字不要好时,却好”,正是这个意思。因为写字对士大夫来说是理所当然,但写字而求好,便是多欲,而不要好,才是寡欲。

需要注意的是,朱熹此论跟苏轼的名言“书初无意于嘉,乃嘉尔”的意趣全然不同。苏轼的话,仍是写字时要求好,“无意于嘉乃嘉”,其追求的恰是“写字要好”,只是“要好”的方式变得无所拘束,率意而为罢了。然而,书法本身的价值就是要在“写字”之上求好、求嘉。可见,在宋人的儒学理论体系中,书法家与文人士大夫的真正追求本就格格不入。

二

那么,宋代的文人士大夫,特别是儒家学者们,从“写字”的角度论书法,便和书法家从书法的角度论书法大不相同。如朱熹讲“笔力到,则字皆好”,此处所谓“笔力”,即是写字的基本功,掌握了写字的基本功,就能写出好字。

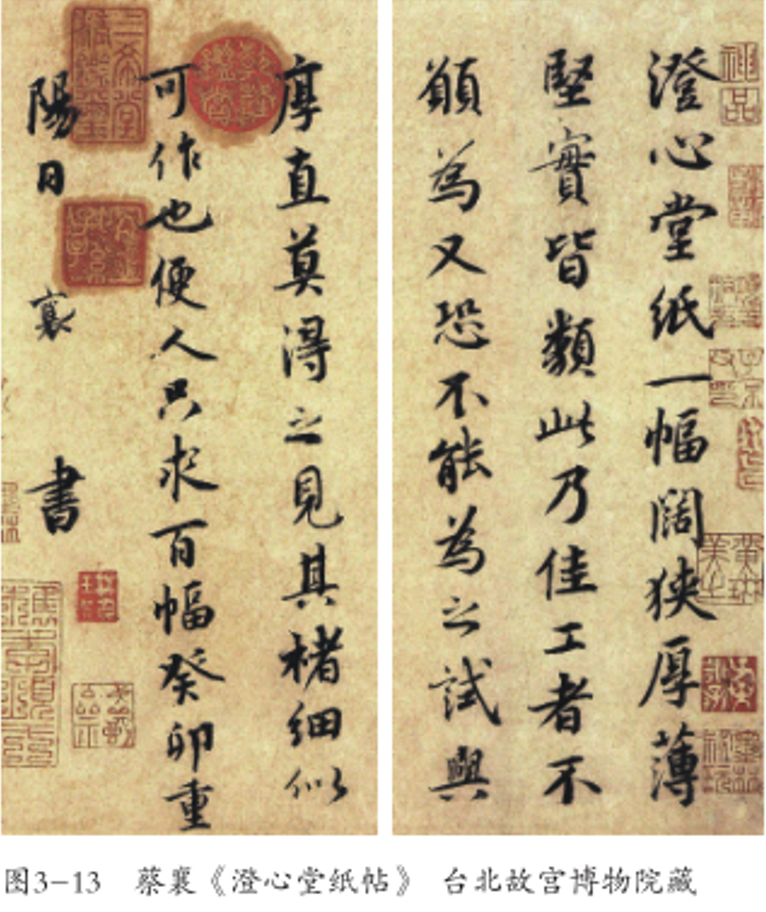

如何才能做到“笔力到”呢?那就是要做到所谓的“书穷八法”,即“只一点一画,皆有法度”。理解到这一点,也就好理解“字被苏黄胡乱写坏了”的真意,因为蔡襄“字字有法度”,字字有法度,笔力自然到位,所以蔡襄的字“方是字”。 在朱熹看来,蔡襄的书法是“写字”,而苏黄的写字,不是“写字”。苏黄写字,不但刻意“要好”,而且为了“要好”而争出新奇,于是朱熹就有“近世之为词章字画者,争出新奇,以投世俗之耳目”的批评。在他看来,追求新奇,本就是为了投世俗之所好,而“新奇”到了极致,在书法上自然是会写成苏、黄、米那样的“欹倾侧媚,狂怪怒张之势极矣”。

而更糟糕的是,在朱熹等人看来,苏黄刻意“要好”而争出新奇,还是说明他们自己的基本功——即笔力——未到,因为争出新奇不过是为了补笔力不到的硬伤。苏轼多次坦承自己在书法之“法”上的不足,“吾书虽不甚佳”便是从书法的“法度”上说的,“我书意造本无法”,乃是避开“法”而出新奇。他说,“余学草书凡十年,终未得古人用笔相传之法”,而他后来的草书,靠的是“见道上斗蛇,遂得其妙”的自悟。

“法度”上的不足,反映到苏轼的书法上,便是笔力不到,陈师道评“苏、黄两公皆善书,皆不能悬手”。朱熹也与弟子谈及苏轼连拿笔的基本功都没学到家:“子瞻单勾把笔,钱穆父见了,曰:尚未能把笔邪!”而黄庭坚对苏轼书法中的“病笔”虽然极力回护,但针对时人对“东坡作戈多成病笔,又腕着而笔卧,故左秀而右枯”的批评,黄庭坚只能说批评苏轼的人见识不足,是“管中窥豹,不识大体,殊不知西施捧心而颦,虽其病处,乃自成妍”。话虽如此,他也不得不承认苏轼书法自有其“病处”。因此,站在二程、朱熹等人的立场来看,苏、黄、米的尚意书风,正是“范我驰驱而不获,却以诡遇而获禽耳”的典型。

书法在宋人的儒学理论体系——特别是南宋以来日渐兴盛的理学体系——中的地位不高,书法与理学在本质上存在着排斥性,在理学家看来,真正的有理想、有追求的文人士大夫,一生应致力于求道。所以,朱熹他们主张“写字不要好”,而像苏轼、黄庭坚等文艺性大于学理性的文人士大夫却在书法上要求好、求嘉,这种矛盾显然不可调和。但有意思的是,书法既然是玩物丧志的玩意,那弃之不顾不就行了嘛,朱熹他们又何必与苏黄在这个问题上斤斤计较呢?

这是因为,无论是哪种类型的文人,都放不下写字。一方面,在文人士大夫们看来,书法对于性命之学来说,是无足轻重的技术活;另一方面,书法又在儒者求道的过程中事关大局。站在儒家学者的立场上看,书法虽然不重要,但却又不能置之不论,因为书法虽然是“细事”,却“于人之德性相关”。而德性的问题,在“知道”与“求道”的过程中却最为重要。

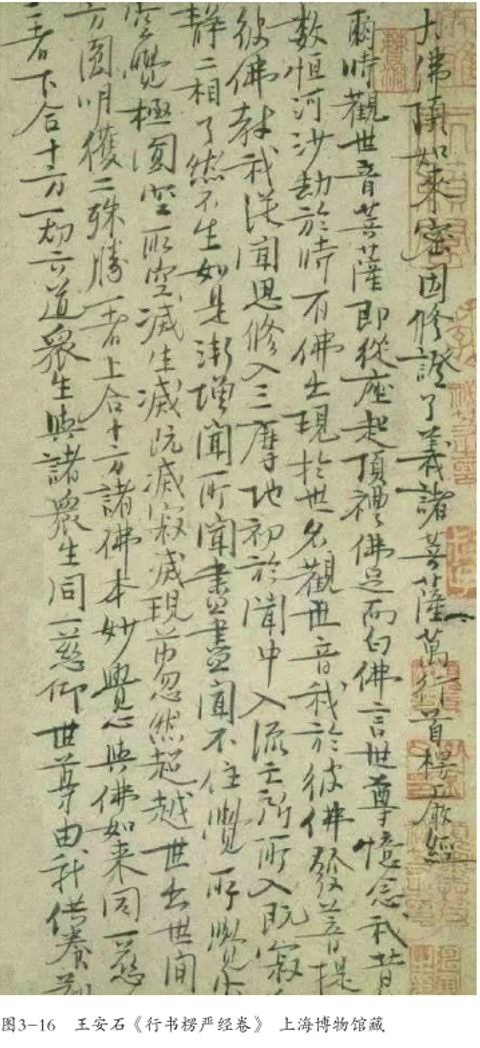

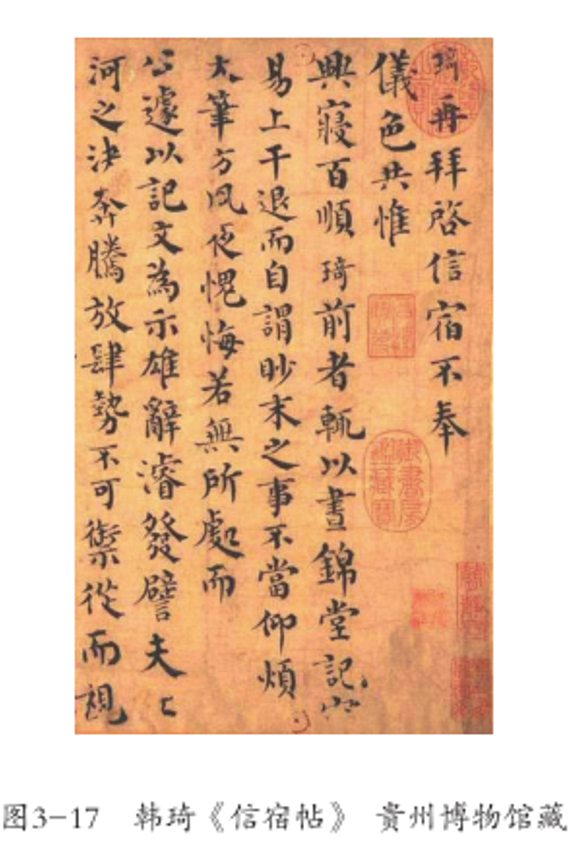

张栻戏言,王安石的字都像是在大忙中写成的,不晓得他一天到晚哪有那么忙。在朱熹看来,北宋名相韩琦的书风端严谨重,与其为人的安静详密、雍容和豫相辅相成,而王安石的字则反映了他行事操切紧躁的性格。

王安石为人行事操切急迫,这是王安石的气禀,反映到书法上就是王安石的书风“皆如大忙中写”。传世的王安石的书迹并不多,上海博物馆所藏的这卷《行书楞严经卷》可称得上是其代表作。此卷书法,墨色淡雅,点画清劲,通篇布局犹如横风疾雨,尽显匆忙之态。宋代的士大夫们认为,人的气禀与人的德性之间的关系,有如张载一句名言:“德不胜气,性命于气。德胜于气,性命于德。”朱熹对此的解说是:“德性若不胜那气禀,则性命只由那气。德性能胜其气,则性命都是那德”。

显然,从书风上可以看出,王安石就是所谓“德不胜气,性命于气”者。而韩琦胸中安静详密,雍容和豫,体现在书法上就是“端严谨重”,显属“德胜于气,性命于德”者。我们从存世的韩琦的书法《信宿帖》中也可感受到张栻和朱熹所言非虚,韩琦的此卷书法,笔法雄劲端重,结体丰腴俊逸,很有所谓堂堂正正的庙堂之气。

不过,德性与气禀之间,不仅仅是如此消极的对应关系,北宋中期的大学者张载说过,“形而后有气质之性,善反之天地之性存焉”,如何能够“善反”呢?朱熹补充说,“穷理尽性则善反之功也”,“若使不用修为之功,则虽圣人之才,未必成性”。通过修为之功,人的气禀是可以改变的,“气之不可变者,惟死生修夭而已。”

所以从这个意义上来讲,苏、黄的尚意书风对于求学问道的人来说便是大错特错的做法,朱熹的“字被苏黄胡乱写坏了”一语,正是由此而发。

三

那么,站在宋代的理学型士大夫的角度来看,字是如何被苏黄写坏了的呢?

宋代所谓尚意书风的危险性对儒学正理而言是非常明显的,苏轼宣称“我书意造本无法,点画信手烦推求”,又说“吾书虽不甚佳,然自出新意,不践古人,是一快也”。这是通过书法的创作来张扬个性,通过个性的张扬来获得“快意”。如果说王安石的书法体现出的只是德不胜气的话,那么尚意书风的书写过程,岂止是“德不胜气”,简直是纵气败德、自甘堕落,是主动放弃了从天所受正理的德性,而放纵自己的气禀以逞一时之快。

据说苏轼写草书要借助酒力便是一个颇为极端的例子。他自言“吾醉后能作大草,醒后自以为不及”,这是“纵气”犹嫌不足,还要靠“纵酒”来加强书写时的快感。而深受北宋士大夫推荐的蔡襄则不然,宋人多认可蔡襄的基本功。朱熹说“蔡公书备众体”,“独有欧虞笔意”,所以蔡襄就是“笔力到”就“字好”的典型,而苏、黄则是笔力不到,而以争出新奇的方式求字好的反面典型。这在朱熹看来,当然是“胡乱写”了。

朱熹批评黄庭坚:“但自家既写得如此好,何不教他方正?须要得恁欹斜则甚?又他也非不知端楷为是,但自要如此写,亦非不知做人诚实端悫为是,但自要恁地放纵。”又说张孝祥的字“但是不把持,爱放纵”,皆是此意。可见,尚意书风的本质,在朱熹等人看来,就是借机放纵。

相反,一个真正在性命之学上有修为的儒者写字,就能做到不逞一时之快,如朱熹评论邵雍的书法:“康节先生自言大笔快意,而其书迹谨严如此,岂所谓从心所欲而自不逾矩者耶?”可见邵雍虽然也有“大笔快意”的气禀,但书迹谨严,并不放纵自己的习气,可谓在写字中做了儒家所谓的“修为之功”。

朱熹认为“洒扫应对之间,便是做涵养底工夫”,写字是士大夫最为平常的日用功夫,故而也最见修为之功。而程颐以为“涵养须用敬”,所以写字当然也不能乱写。明道先生曰:“某书字时甚敬,非是要字好,只此是学。”这就是要把修为之功放到日常书写之中。“握管濡毫,伸纸行墨,一在其中。点点画画,放意则荒,取妍则惑。必有事焉,神明厥德”,朱熹此言道尽了理学型士大夫们的写字道理。

宋代的理学型士大夫在书法圈中树立的典型就是蔡襄。韩琦、邵雍、程颐等人的书法虽然得到张栻、朱熹等人的极力推扬,但毕竟“书名”不彰。宋四家中,苏、黄、米皆尚意,唯有蔡襄重视法度。因此朱熹盛赞蔡襄“字字有法度,如端人正士”,并非后世所谓“书如其人”之意,而是因为“字字有法度”,正是“端人正士” 所该做的“平日涵养底工夫”。所谓持敬主一,“只是便去下工夫。不要放肆,不要戏慢,整齐严肃,便是主一。”蔡襄“字字皆有法度”,正是在日常书写中不忘“整齐严肃”的涵养修为。

书法与诗歌一样,都是宋代文人的必备技能。虽然,吟诗作赋是对文人刻板形象的塑造中最常见的一种,不过事实上,也有一辈子不喜欢写诗,甚至基本上不写诗的文人。诗歌对文人来说,是锦上添花的事。可是提笔写字,却是文人每天都要用到的基本技能。无论是否想成为一个书法家,宋代文人在童年时期,一定有练字的经历,无意于做书法家的朱熹也不例外。

理学大师朱熹青少年时代喜欢临习“曹操帖”,他在晚年回忆说:“余少时曾学此表(按即曹操帖),时刘共父方学颜书《鹿脯帖》,余以字画古今诮之。共父谓予:我所学者唐之忠臣,公所学者汉之篡贼耳!时予默然亡以应。”朱熹他们对书法的品鉴,一方面看重书法家的人品德性,汉之篡贼和唐之忠臣,人品德性上的对比形成这么大的反差,使得朱熹学曹操的字,显得有点过于反讽了。

但另一方面,宋代的文人士大夫,特别是理学型士大夫,写字重视法度,认为书法越古越能得古人的法度。如朱熹认为,虽然“书学莫盛于唐”,但唐代书法的出现,却是以“汉魏之楷法遂废”为代价的,而“入本朝(即宋朝)以来,名胜相传,亦不过以唐人为法”。所以朱熹学曹操的字,是远迈唐人而直追汉魏古法,在书法的法度上比一般士大夫站得更高。

宋代理学型士大夫和书法的这种矛盾紧张还不止这一例。朱熹一方面讲“字被苏黄胡乱写坏了”,从“写字”的角度对宋代兴起的尚意书风予以批判。但另一方面,当他们作为一个文人士大夫面对“书法”时,他们又对宋代流行的尚意书风的书法赞不绝口,甚至有些由衷的欣赏。

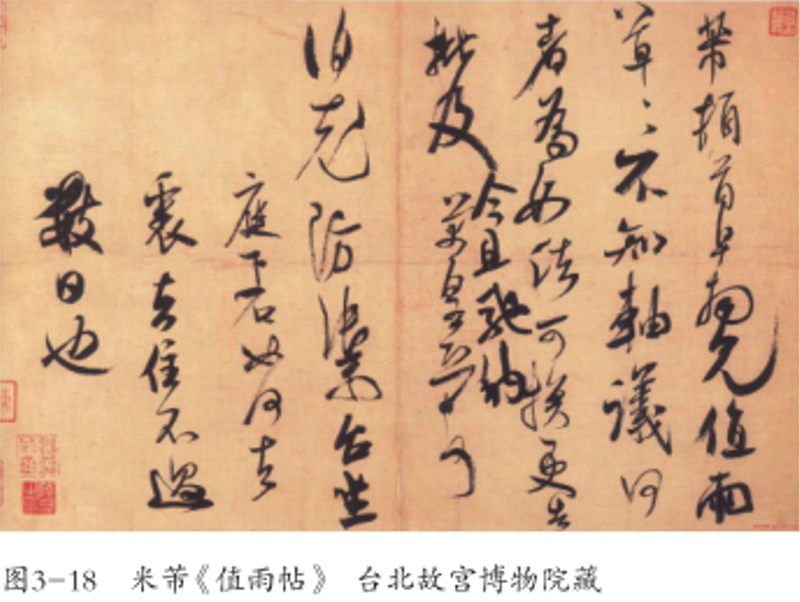

朱熹在《跋米元章帖》中称道米芾:“米老书如天马脱衔,追风逐电,虽不可范以驰驱之节,要自不妨痛快!”朱熹以“天马脱衔,追风逐电”来评米芾的书法,可谓深得“尚意”书风之神髓。这表明朱熹对宋人喜好的尚意书风的体会和把握是相当到位的,而且也是欣赏的。

米芾是整个宋代把尚意书风发挥到淋漓尽致的代表人物。跟蔡襄、苏轼和黄庭坚都是正经的科举进士出身不同,米芾没有科举功名,靠的是恩荫入仕。他一生中大部分时间都是州县小官。他为人行事真率狂傲,好为惊世骇俗之行,故能把尚意书风发挥到极致。

为了追求书法的精进,他甚至不惜做出一些有损士人德行的怪诞行为。蔡京的儿子蔡絛晚年回忆说:“长沙之湘西,有道林、岳麓二寺,名刹也。唐沈传师有《道林诗》,大字犹掌,书于牌,藏其寺中,常以一小阁贮之。米老元章为微官时,游宦过其下,舣舟湘江,就寺主僧借观,一夕张帆携之遁。寺僧亟讼于官,官为遣健步取还,世以为口实也。”米芾沉迷于书法的嗜好,以致借了东西,连夜跑路,为了把人家镇寺之宝的法帖真迹据为己有,不惜巧取豪夺,全然不顾士人的颜面。

米芾的书法,以行草见长。高宗曾评价他的字说:“米芾得能书之名,似无负于海内。芾于真、楷、篆、隶不甚工,惟于行草诚入能品。以芾收六朝翰墨,副在笔端,故沉着痛快,如乘骏马,进退裕如,不烦鞭勒,无不当人意。” 2 米芾的字,笔法凌厉,侧锋取势,中锋运笔,行笔迅速,转折遒劲,因此锋芒毕露,感情丰沛激烈,“痛快”几乎是当时人对其书法最一致的评价。

宋代理学型士大夫对尚意书风的欣赏也表现在他们对王安石书法的肯定上。尽管朱熹对王安石的“写字”不乏公开的批评,但对王安石的书法,朱熹父子私底下其实是深为喜欢和欣赏的。朱熹的父亲朱松,“自少好学荆公书”,对王安石的书法有很深的了解。朱熹受其影响,对王安石的书法也有相当的鉴赏水平,朱熹自言,他对王安石的书法作品,“家藏遗墨数纸,其伪作者率能辨之”。喜欢一个人的书法,见得多了,自然就有了鉴别真伪的能力。因此,朱氏父子俨然成了王安石书法真伪的鉴定专家。

而朱熹在谈到王安石书法的时候(不是从学理修养的写字角度来探讨这一问题时)也是不惜赞辞的,如“笔势翩翩”,如“玩其笔势,直有跨越古今、开阖宇宙之气”,这些话都是夸赞王安石的书法的。王安石的书法,其书风也是不讲古法、抒发意气的一路,与苏黄的追求大抵一致。这些品评都表明朱熹对于尚意书风的意趣不但能精到的体会和把握,而且也是持欣赏态度的。

事实上,朱熹把“写字”和“书法”是分得很开的,他的立场当然是“写字不要好”,但书法却是在写字的基础上“要好”。不过,对于什么叫好、为什么好的理解,朱熹与宋代追求尚意书风的苏、黄、米等人几无二致。他在评《十七帖》时有一段议论颇能说明问题:

玩其笔意,从容衍裕而气象超然,不与法缚,不求法脱,真所谓一一从自己胸襟流出者。窃意书家者流虽知其美,而未必知其所以美也。

《十七帖》是传世的王羲之草书的代表作,其中大部分作品的墨迹已佚,世面上流传最广的都是刻帖。此帖的主体内容是几组王羲之写给朋友益州刺史周抚的书信,因篇首有“十七”二字而得名《十七帖》。唐宋以来,《十七帖》一直是士人临习草书的经典范本。此帖中王羲之的草书,用笔方圆并用,寓方于圆,故而显得书风冲和典雅,不激不厉,最有魏晋书法的风韵之美。这就是朱熹所谓的“从容衍裕而气象超然”。

朱熹对《十七帖》的理解,其精华是“不与法缚,不求法脱,真所谓一一从自己胸襟流出者”。根据这句话,我们可以说,朱熹的体悟是,“写字”时要有法度,但书法创作时则恰恰要求不被法度所束缚,并且好的书法应该表现书写者的情感和情趣。这些道理与苏、黄、米等人的尚意书风何其相似。如黄庭坚在评颜真卿的书法时,对于“法度”的理解是:

观鲁公此帖,奇伟秀拔,奄有魏、晋、隋、唐以来风流气骨,回视欧、虞、禇、薛、徐、沈辈,皆为法度所窘。岂如鲁公萧然出于绳墨之外,而卒与之合哉!

显然,朱熹所谓“书家者流”不能理会的道理——“不与法缚,不求法脱”,正是黄庭坚所谓的“出于绳墨之外,而卒与之合”的意境,真正的书家如黄庭坚辈当然是能领会到的。朱熹这种所谓的“求道”之士,其实也是文人士大夫,他们一辈子都在跟文字书写打交道,他们要想按朱熹等人的理论主张把书法降低到“写字”的状态,事实上本就不符合他们自己的理论体系。

何况对写字进行研究,乃是一个致力于求道穷理的人本就应该做的事情,所以朱熹才会自信自己比“书家者流”更懂书法。因为宋儒提倡的学问讲究“格物穷理”,“格物,格犹穷也,物犹理也。穷其理,然后足以致知。”而格物所谓的“物”,涵盖范围甚广,二程论格物的“物”时说:“物不必谓事物然后谓之物也,自一身之中至万物之理,但理会得多,相次自然豁然有觉处。”

论及穷理,程颐更是明确指出穷理的途径是多样的:“穷理亦多端。或读书明义理,或论古今人物,别其是非,或应接事物而处其当然,皆穷理也。”按此,士大夫日常不可或缺的文字书写实践当然也是应该加以格物穷理的。所以,包括书法在内的“多能”,也是儒家士大夫的看家本领之一。

朱熹虽然说“古者论圣人,都说聪明”,但“圣主于德,固不在多能,然圣人未有不多能。”又说:“圣人不见用,所以人只见他小小技艺。若其得用,便做出大功业来,不复有小小技艺之可见。”这句话反过来说,则是小小技艺恰恰是可以“见”圣人的地方,因为圣人要“见用”几乎不可能啊。因此,张栻也好,朱熹也好,书法也是他们平日不可或缺的喜好之一。

“字字有法度”的“写字”,是枯燥乏味的;但“天马脱衔,追风逐电”的书法却是“痛快”的。文人士大夫在习字过程中,自然就会培养起一定的书法欣赏偏好和能力,即便是对儒家义理比较偏执的文人士大夫,很多时候也是很难把追求“痛快”的人欲和追求“天之正理”的人之德性统合起来。

虽然在理论上宋代文人士大夫们提出了以心统性情的主张,如朱熹说:“仁义理智同具于性,而其体浑然,莫得而见。至于感物而动,然后见其恻隐、羞恶、辞逊、是非之用,而仁义礼智之端于此形焉。乃所谓情,而程子以谓‘阳气发处’者此也。大抵仁义礼智,性也。恻隐、羞恶、是非、辞逊,情也。心则统乎性情者也。”但“人心”有知觉有嗜欲,在“感物而动”的过程中,天理、人欲之间的分际就很难把握了。

朱熹认为:“人心是此身有知觉有嗜欲者,感于物而动,此岂能无?”而文人士大夫日常生活中文字书写最为习见,也最容易培养出所谓的嗜欲,“明窗净几,笔砚纸墨,皆极精良,亦自是人生一乐”,正是欧阳修所谓的文人乐事。而这种乐事,不必把字写得有多好,享受书法的快乐,才是最重要的——“余晚知此趣,恨字体不工,不能到古人佳处,若以为乐,则自是有余。”

欧阳修早年的书法造诣并不高,而且也无意于通过临池苦学以提高书法的水平,但他仍然终日临池不绝,乃是因为学书可以消日。他说:“自少所喜事多矣。终年以来,渐已废去,或厌而不为,或好之未厌,力有不能而止者。其愈久益深而不厌者,书也。至于学字,为于不倦时,往往可消日。乃知昔贤留意于此,不为无意也。”欧阳修晚年,在长期的书法名迹的熏陶之下,他的书法有了明显的进步。苏轼评价欧阳修的字:“笔势险劲,字体新丽,自成一家。”我们看欧阳修题写的《集古录》的跋尾,其书风的高古淳厚,跃然纸上。

所以从理论上讲,一个有追求的文人士大夫是不应喜欢书法的,但他们在长年累月的日常书写中,往往又不能自拔地喜欢上了书法,因为他们是离不开文字书写的,这正是所谓的“至于书札,于儒者事最近”的道理。就连朱熹自己,在与友人的交游、信札往来中也常常会讨论金石拓片、欣赏书法墨宝。在大部分时候,书法是最贴近他们日常的娱乐方式。

【上一篇】【陈明】从朱张思想互动看湖湘学特征与地位

【下一篇】【谢遐龄】董仲舒:儒家与国家宗教始结盟