【李竞恒】儒家的人道主义

|

李竞恒作者简介: 李竞恒,字久道,西元一九八四年生,四川江油人,复旦大学历史学博士。现任四川师范大学巴蜀文化研究中心教师。出版专著有《爱有差等:先秦儒家与华夏制度文明的构建》《干戈之影:商代的战争观念、武装者与武器装备研究》《论语新劄:自由孔学的历史世界》《早期中国的龙凤文化》。 |

儒家的人道主义

作者:李竞恒

来源:作者授权 发布,删减版发表于《文史天地》2023年第12期

“人道主义”这个词汇是由Humanitarianism翻译而成,但这并不意味着翻译传播之前的中国没有现代人所说的人道主义思想和文化。实际上,以儒家思想为主体的中国历史,具有丰富的人道主义传统,在世界文明史上,也是非常超前的。

从孔子开始,就强调了以仁为核心的价值观,主张“泛爱众,而亲仁”(《论语·学而》)。孔子甚至提出“‘始作俑者,其无后乎!’为其象人而用之也”(《孟子·梁惠王上》),死者用陶俑或木俑殉葬,也是不人道的,因为这些俑模仿的是活人,这么做就隐含有拿活人殉葬的残忍心理成分。子游曾询问孔子,“葬者涂车刍灵,自古有之,然今人或有偶,偶亦人也,是无益于丧?”孔子回答说:“为刍灵者善矣,为偶者不仁,不殆于用人乎!”(《孔子家语·曲礼公西赤问》)。孔子认为,用茅草札成人马之形的“刍灵”被用于殉葬是可以接受的,因为茅草并不像真人。但用陶和木做成的人俑殉葬,就是不人道的,因为人俑非常的真实,和残忍的人殉就有相通之处。在想象空间中防微杜渐,预防能开启残忍之心的思维方式,是从孔子以来儒家人道主义思想训练的一种方法。顾炎武就曾指出,后世地狱之说,搞出刀山剑树之类的残酷想象,“昔宋胡寅谓阎立本写地狱变相,而周兴、来俊臣得之以济其酷”,“孔子谓‘为俑者不仁’,有以也夫”(《日知录》卷三十“泰山治鬼”条)。从宋儒胡寅到顾炎武,都继承了孔子的这一思维传统,批评那种有助于拓展残忍想象力的文化与思考方式。

东周以来,随着礼崩乐坏,殉葬的恶习在一些地方死灰复燃。对此,儒家进行了强烈的批评和抵制,儒家的经书中记载了这些努力。《礼记·檀弓下》记载齐国大夫陈子车死后,他的妻子和家臣计划为他用人殉陪葬,陈子车的弟弟陈子亢是孔子的学生,自然坚定地反对人殉。陈子亢对嫂子和家臣说,“以殉葬,非礼也!”这是不符合华夏礼制的不人道行为。这时他话锋一转,说如果真要殉葬,那最适合的人选也是妻子和家臣,到黄泉去陪伴。如果不用人殉,那倒好说,如果你们非要坚持人殉,那只好用你们二位了。听了这席话,嫂子和家臣自然也就放弃了人殉的计划。《檀弓下》又记载了另一件事,一名叫陈乾昔的贵族病重,在死前嘱咐自己的儿子说“如我死,则必大为我棺,使吾二婢子夹我”。在他死后,他的儿子却并没有遵照父亲的人殉命令,理由是“以殉葬,非礼也”。因此,最终没有按遗愿搞人殉。儒家的经书将此事作为赞美记录下来,正是仁者之礼的基本原则。类似的例子还有晋国的魏颗,他没有听从父亲魏武子死前的乱命,以妾殉葬,而是将她改嫁,这一善行最后得到了善果(《左传·宣公十五年》)。儒者将其记录下来,也是对人殉恶习的批判,赞美反对该恶习的人会得善果。

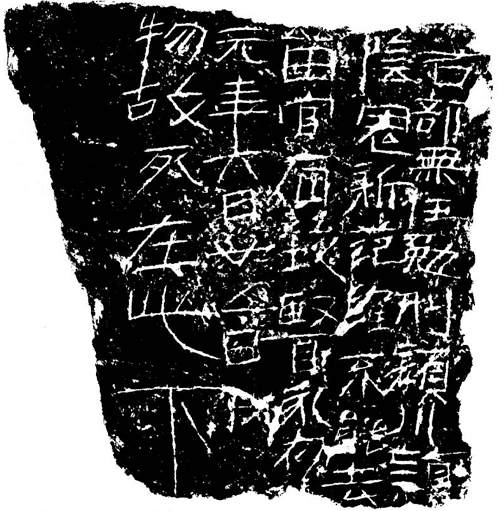

春秋战国之际,西部的秦国逐渐崛起,带来了野蛮的力量。秦人源出戎狄,与华夏文化颇有不同(邢义田:《天下一家:皇帝、官僚与社会》,中华书局,2011年,第519页;蒙文通:《周秦民族与思想》,自《经学抉原》,上海人民出版社,2006年,第129页)。《诗经·秦风·黄鸟》就记载秦国用“三良”殉葬,这种残忍的制度,也和华夏传统的礼制不同,因此遭到了批评。在甘肃礼县大堡子山秦公墓M2,共殉葬有十九人,生殉者作痛苦挣扎状,死殉者的头上有洞。这反映出人殉是秦人固有的习俗,这个制度和周人的礼制形成了强烈对比(曹旅宁:《秦律新探》,中国社会科学出版社,2002年,第24页)。

.jpeg!article_800_auto)

(大堡山秦公墓有大量殉葬者的棺材)

另一方面,秦国还有发达的奴隶制,和华夏中原各国不同,正如李学勤先生所说:“在秦简发现以前,学者已经从秦兵器的铭文里,察觉大量刑徒的存在。与此作为对比,在东方六国的兵器铭文中则很难找到类似的人名……有的著作认为秦的社会制度比六国先进,我们不能同意这一看法,从秦人相当普遍地保留野蛮的奴隶制关系来看,事实毋宁说是相反”(李学勤:《中国古代文明十讲》,复旦大学出版社,2005年,第72页)。在出土秦简《日书》中,奴隶制的使用十分广泛,并且人被和牛马牲畜视为一类:“入臣徒、马牛”、“入人民、畜生”、“出入臣妾、马牛”、“入马牛、臣”、“入货、人民、畜生”。这些将人和畜生同列的行为,印证了汉代人对秦国社会的描述:“置奴婢之市,与牛马同栏”(《汉书·王莽传》)。另外在秦印章中,也有很多与奴隶买卖有关的名字,如“得臣”、“贾市人”、“贾臣”、“得奴”、“求仆”等(刘钊:《关于秦印姓名的初步考察》,《出土文献与传世典籍的诠释》,上海古籍出版社,2010年,第366页)。

从里耶秦简的材料来看,这些臣妾的死亡率是很高的,如简7-304正记载秦始皇二十八年,一个小小迁陵县的隶臣妾死亡人数就有一百八十九人,上一年有一百一十六个隶臣妾,后来新买了三十五人,一共一百五十一人,但又迅速死了二十八人(郑曙斌等:《湖南出土简牍选编》,岳麓书社,2013年,第18页)。从秦陵赵背户村发掘的刑徒乱葬坑来看,可以这种高死亡率的一些尸骨被腰斩,或身首分离,或被肢解,甚至有小孩也死于非命(《文物》1982年3期)。

秦灭六国,将这套野蛮的制度推广到整个中国,引起了原东方六国地区尤其是楚地的严重反感。在秦朝之前,秦王称帝,就曾引起儒者鲁仲连的强烈反感,“连有蹈东海而死耳,吾不忍为之民也”(《史记·鲁仲连邹阳列传》),宁愿跳海而死,也不能忍受秦的统治。在后来反对秦朝的战火中,儒者颇为积极,孔子的八世孙孔鲋便是战死在反秦的过程之中,除了他之外,鲁地有大量儒者持孔家的礼器参与反秦(《史记·儒林列传》)。在其后的楚汉战争中,继承了秦制的刘邦集团拥有更强的军事动员力,最终击败西楚。但刘邦集团的合法性,却并未得到儒者的肯定,项羽死后汉军包围了曲阜,但城中儒者依然读书演奏礼乐,并不拿刘邦当回事。后来秦博士叔孙通为刘邦制作能让“群臣震恐”的尊君之礼,邀请鲁地的儒者参加,遭到一些儒者的拒绝和批评,因为战争刚结束,“死者未葬,伤者未起”的悲惨景象下,哪里是给皇帝拍马屁的时候(《史记‧刘敬叔孙通列传》)。在此,儒者既反对了尊君卑臣的游戏规则,同时也是充满了对战乱中“死者”和“伤者”们同情的人道主义立场。

在儒家看来,“天地之性人为贵”(《孝经·圣治》),天地之间的人是最宝贵的,也是需要以人道态度去对待的,因此“仁者爱人”(《孟子·离娄章句下》)。余英时先生曾专门强调,作为一项制度,奴隶制从不被儒家认为是合法的。《论语》、《孟子》与其他儒学文本对普遍人性和人类尊严的表述,也是同样清晰。在公元1世纪,儒家文献中关于人类尊严的内容,已经开始被作为禁止买卖和杀害奴隶的法律依据(余英时:《人文与理性的中国》,上海古籍出版社,第328—329页)。两汉禁奴隶的诏令,主要根据便是“天地之性人为贵”的儒家观点(余英时:《中国思想传统的现代诠释》,江苏人民出版社,第17—18页)。董仲舒在给皇帝的上书中,就主张“去奴婢,除专杀之威”(《汉书·食货志》),反对奴隶制度,或至少也要废除主人能随意杀戮他们的威权。到了东汉,禁止杀害奴婢的诏书,正是继承了“天地之性人为贵”的思想。《后汉书·光武帝纪》:“是一年春二月己卯,诏曰:‘天地之性人为贵’,其杀奴婢,不得减罪”。

康有为说“孔教之行,免奴之制,中国先创二千年矣,真于大地最光哉!(《大同书》,上海古籍出版社,2005年,第107页)。”此种说法略微夸张,东汉确实通过儒家思想的推动减少了奴婢数量,并改善了其待遇,但还未能废除这一制度。然而至迟在一千年前的宋代,儒家化的中国最终成为这个世界上第一个从法律上废除奴隶制的民族和国家,在这个意义上,说儒家化的中国“于大地最光”,则是丝毫不为过的。

汉儒虽然未能从法律上废除奴隶制,但也在点滴改良社会,在对待奴隶的态度上,是充满了人道精神的。《后汉书·刘宽传》记载:“尝坐客遣苍头市酒遣苍头市酒,迂久大醉而还。客不堪之,骂日:‘畜产’。宽须臾遣人视奴,疑必自杀。顾左右曰:此人也,骂曰‘畜产’,辱孰甚焉!故吾惧其死也。”刘宽一次请客人吃饭,派出家奴去买酒,结果家奴自己喝醉了,客人很生气,骂该奴是畜生。刘宽没有骂奴隶,还派人去探视他,害怕他受辱自杀,并认为即使是对奴隶,也不应该使用这种侮辱人格的语言。刘宽的另一件事,“夫人欲试宽令恚,伺当朝会,装严已讫,使侍婢奉肉羹,翻污朝衣。婢遽收之。宽神色不异,乃徐言日:羹烂汝手?其性度如此。海内称为长者。”他的夫人想试探他,便故意派了女奴打翻肉汤,弄脏了刘宽上朝的礼服,刘宽不但没有打骂,而是首先关心奴隶,热汤是否烫伤了你的手?他的这种品质,得到了海内所有人的赞美,对社会的公序良俗起到了很好的示范作用。

另一件事也能看出儒者的精神,《后汉书·宋则传》中记载鄢陵令宋则,“子年十岁,与苍头共弩射,苍头弦断矢激,误中之,即死。奴叩头就诛,则察而恕之。颍川荀爽深以为美,时人亦服焉。”这位儒家士大夫的儿子在一次意外中被家奴的弩误伤而死,家奴磕头等待被杀,但宋则认为,这只是意外,并非家奴的罪过,因此宽恕了家奴。这一事,得到了另一位大儒荀爽的高度赞扬,而社会舆论对此也非常认同。儒者与社会的良善化趋向之间,形成了很好的互动。这种以情理宽恕家奴的精神,与仅仅因为失手打碎一个水晶盘子,就发怒把家奴拿去喂七鳃鳗的古罗马贵族维迪乌斯•波利奥形成了鲜明对比。

东晋的陶渊明也有善待奴仆的典故。他在担任县令期间,不让家眷跟随,派了一名奴仆回去,并附有书信:“汝旦夕之费自给为难,今遣此力,助汝薪水之劳,此亦人子也,可善遇之(《南史·陶潜传》)”。强调了即使是奴仆,但他首先是人,是父母所生养,是需要得到善待的。可能有人会说,采菊东篱下的陶渊明是道家,不是儒家。其实魏晋时期,士大夫流行玄学,是以儒为体,以三玄为谈资。宋儒真德秀就指出,“渊明之学,正自经术中来”(《跋黄瀛甫拟陶诗》,自《真文忠公文集》卷三十六),陶渊明学问和人格的基础,是从儒家经学中涵养出来的,其人道主义精神,不在老庄,而在周孔。

汉儒推动的另一项人道主义改良,也体现在对罪犯管理方面。由于秦和西汉早期法律的严酷性,以及连坐制度,导致大量人口沦为罪犯,数量极其庞大。秦和西汉早期对罪犯的态度,是法家式的残酷手段,这些都得到了考古资料的证实。如秦始皇陵旁的修墓死亡罪犯,多有被肢解、腰斩的,甚至还有儿童。汉初的情况和秦朝并无二致,如汉景帝阳陵发现的修墓死亡罪犯,一些或身首异处,一些被腰斩,没有棺材和随葬品,被草草掩埋而已(《文物》1972年7期)。后来随着儒家文化的发展和对秦制改造,开始逐渐改变对这种残酷的状况,比如到了儒学较有影响力的时期,朝廷对罪犯的管理就带有了更多的人道色彩。《汉书·宣帝纪》记载诏书:“今系者或以掠辜若饥寒瘐死狱中,何用心逆人道也?朕甚痛之。其令郡国岁上系囚以掠笞若瘐死者,所坐名、县、爵里,丞相、御史课殿最以闻。”汉宣帝是“霸王道杂之”立场的君主,这篇诏书中对罪犯的人道态度,显然属于儒家“王道”的内容。到了东汉,还规定了“徒在作部,疾病致医药,死亡厚埋葬”(《后汉书·桓帝纪》)的政策,对罪犯提供医疗,死亡则提供较好的埋葬。这些情况,也得到了考古材料的证明。在汉魏洛阳故城南郊发现的东汉罪犯墓地,都发现有棺材的钉子,说明死后是有棺材埋葬的,和秦朝、汉初那种草率乱葬不同。其中还有死者的刻字砖上写有“留官庙致医”,说明能得到医药的救治(中国社科院考古所:《汉魏洛阳故城南郊东汉刑徒墓地》,文物出版社,2007年,第118页)。

(洛阳东汉刑徒砖,记载有“留官庙致医”的救治措施,编号T2M19:1)

魏晋南北朝时期,法律进一步地儒家化,在《太平御览》卷六四三中,保留有一条晋朝的《晋令》:“狱屋皆当完固,厚其草蓐,家人饷馈,狱卒为温暖传致。去家远无饷馈者,悉给廪。狱卒作食,寒者与衣,疾者与医药。”要保障罪犯基本的居住、饮食、保暖、医疗条件。南朝还规定“治下囚病,必先刺郡,求职司与医对共诊验。远县,家人省事”(《南齐书·王僧虔传》)。这些详细的法律规定,显示了儒家人道主义的精神,在唐代也得到继承发扬,“诸狱之长官,五日一虑囚。夏置浆饮,月一沐之;疾病给医药,重者释械,其家一人入侍”,甚至被流放者在路上遇到疾病、女性生育、祖父母、父母丧,甚至家中有奴婢去世,也都“皆给假,授程粮”,会得到相应的假期和路费,回家治病、养育,或料理后事。(《新唐书·刑法志》)。唐宋是儒学对政治实践发生重要影响力的时期,在新发现唐宋《天圣令》的《狱官令》中,罪犯也得到了人道的对待,“诸狱皆厚铺席褥,夏日置浆水,其囚每月一沐” (《狱官令》宋51条),“诸狱囚有疾病,主司陈牒长官,亲验知实,给医药救疗,重病者脱去枷锁钮,仍听家内一人入禁看侍” (《狱官令》宋52条)。这些详细的规定,包括了居住条件、消暑、清洁、医疗、看护等内容,是古代欧洲监狱所无法比拟的。

狱政以外,儒家也反对司法活动中的酷刑,有“慎刑恤罚”的思想。王夫之提到:“政为隋定律,制死刑以二,曰绞、曰斩,改鞭为杖,改杖为笞,非谋反大逆无族刑,垂于至今,所承用者,皆政之制也。若于绞、斩之外,加以凌迟,则政之所除,女直、蒙古之所设也”(《读通鉴论》卷十九)。王夫之指出,中国的主流刑罚传统是较轻的,死刑只有两种,即绞刑和斩首,鞭刑被改为较轻的杖刑,杖刑改为笞打,原则上不连坐。至于凌迟这种残酷的刑罚,并不是中土华夏传统,而是源自女真、蒙古。明代的丘濬也认为,自隋唐以来的正统王朝,死刑只有斩首和绞死,并没有凌迟,“至元人又加之以凌迟处死之法焉”(《大学衍义补》卷一O四),认为凌迟源自元朝。晚清法律学者吉同钧则认为“辽始制凌迟重刑而金因之”(《大清律例讲义·自序》,知识产权出版社,2018年,第13页),即凌迟最早源自契丹人,后来被女真部族所沿用。晚清法律学者沈家本,也有类似的考察和结论,认为“辽时刑多惨毒,而凌迟列于正刑之内”(《历代刑法考》,中华书局,2013年,第2024页)。有学者研究考察,《辽史·太祖本纪》、《辽史·刑法志》记载凌迟适用于契丹部族的刑法制定于神册六年,即公元921年,而汉族社会对凌迟的法律记载最早见于清宁六年,即公元1060年,时间上晚得多,应当是受到契丹的刑法,在五代十国的乱世混入了中原(马泓波:《凌迟入律时代考》,载《晋阳学刊》)2002年2期),这种酷刑并不是中原传统,更是和“儒家”无关。

对于凌迟这种外来的酷刑,宋代皇帝和士大夫的态度是审慎的,如景德四年(1007年)“御史台尝鞫杀人贼,狱具,知杂王随请脔剐之,帝曰:‘五刑自有常制,何为惨毒也。’……诏:‘捕贼送所属,依法论决,毋用凌迟’……盖真宗仁恕,而惨酷之刑,祖宗亦未尝用”(《宋史·刑法志》)。宋真宗对凌迟非常审慎,并不使用。到了宋仁宗时期,则因为巴峡、荆湖一带社会上有“杀人祭鬼”的残酷风俗,仁宗出于义愤,下诏对“杀人祭鬼”者使用凌迟。仁宗是出于仁心,对恶徒用凌迟,但这种义愤也导致凌迟可能从一种“非法”的状态,逐渐正式进入法律,如同打开潘多拉的魔盒。所以,宋代士大夫如北宋钱易、南宋陆游,都对凌迟表示反对和警惕(吴钩:《宽仁的宋仁宗为什么要动用残忍的凌迟之刑》)。

(宋真宗)

在儒家看来,合法的死刑只有斩首和绞刑,其它酷刑都是非法的。反观西方的历史,则存在大量极其不人道的酷刑,且不论中世纪和近代早期,哪怕是进入了“近现代文明”的18世纪40年代的北美纽约,奴隶还是会被缓慢的方式烧死、车裂,或用链子吊起来饿死(林·亨特:《人权的发明》,商务印书馆,2011年,第55页)。1741年3月18日,纽约总督府屋顶着火,三个被怀疑的黑奴遭到逮捕,并被施以火刑。所有遭到怀疑的人都被处以绞刑或绑在火刑柱上烧死(撒迪厄斯·拉塞尔:《叛逆者》,山西人民出版社,2013年,第9页)。在18世纪的法国法律中,重婚罪要处以剥皮之刑,而当时中国法律则只是杖六十;19世纪初英国偷盗一先令,就要处以死刑,而同时期的中国法律偷盗一百二十两,才判处绞监候。“在19世纪以前,中国法律所规定的刑罚算得上是世界上最文明、最人道的”(郭建:《獬豸的投影》,上海三联书店,2006年,第91—92页)。

宋代士大夫文化有丰富的人道主义氛围,比如北宋士大夫拒绝坐轿子,普遍都选择骑马,因为他们认为轿子是“以人代畜”,是对人类尊严的践踏。在唐代、武周的时候,士人王求礼就提出“自轩辕以来,服牛乘马,今辇以人负,则人代畜”(《新唐书·王求礼传》),指出坐人抬的步辇,是拿人当牲畜用。对于这一诉求,武则天没做出任何回应。真正是到了宋代,这种观念和实践,才成为一种社会精英的普遍共识:“南渡以前,士大夫皆不甚用轿,如王荆公、伊川皆云‘不以人代畜’。朝士皆乘马。或有老病,朝廷赐令乘轿,犹力辞后受”(《朱子语类》卷一百二十八)。宋代儒家的人道主义,还推动了中国法律的演进,在宋代成为世界上第一个废除奴隶制的国家,比英国在1833年,美国在1865年都要早数百年。大量的宋代笔记和法律使用可以证明,最迟到南宋,在法律制度层面上,废除了良贱制度,奴婢制度转化为签订契约的雇用关系,称为人力、女使。法律意义上的奴隶制被废除,代之以雇佣制,从雇主到人力、女使,所有人在法律层面上都是良民。在新发现《天圣令》中,就有十七条废弃不用关于奴婢的唐令,因为这些内容已经不符合宋代社会的情况。宋代对重罪犯的家属,也不是没为奴婢,而是编管或流放。(戴建国:《唐宋变革时期的法律与社会》,上海古籍出版社,2010年,第300—356页)。这是人类历史上,第一次以国家制度化的形式宣布:所有国民都是自由的(但不是平等的)。这一制度性突破,正是儒家人道主义观念下的结果,配得上康有为盛赞的“大地最光”。

法律上所有宋人都是平民,表明奴隶制作为一种制度被废除。当时的人力、女使,在法律上与雇主只是雇佣关系,但又具有“主仆名分”。这一点,与作为早期近代的19世纪英国雇佣制有相似之处。在1875年废除《主仆法》之前,英国的雇主与雇工之间,也具有“主仆名分”。(刘成:《英国现代转型与工党重铸》,北京三联书店,2013年,第84—85页)。这种主仆名分,是一种象征性的不平等,但却不是人身占有,雇主也无权买卖或典押。宋代法律实质上已经废除了奴隶制,但唐代律文在宋代仍然有保留,其中有“奴婢贱人,律比畜产”之类的文字,相当于存而不用的化石。宋代司法官员很清楚这些关于奴隶制的唐代律文,其实已经被废除了,只是保存在法律文本中的历史痕迹而已,所谓“世为奴婢,律比畜产,此法虽存而不见于用”(《文献通考·刑考》)。尽管实际上已经成为历史痕迹了,但宋儒看这些践踏人尊严的文字,仍然觉得非常不满,认为要求修改汉唐以来的律文,认为《刑统》中保存的这些文字化石“皆汉、唐旧文,法家之五经也”,尤其要删除“奴婢贱人,类同畜产”、“奴婢不得与齐民伍”这种既过时,又践踏人尊严的语言,因为其“不可为训,皆当删之”(赵彦卫:《云麓漫钞》卷四,中华书局,1998年,第57页)。

(宋代的人力、女使只是雇佣关系,是自由人)

但令人遗憾的是,靖康之变后,女真统治下的中国北方,又引入了奴隶制,而且规模巨大。在入主中原之前,女真酋长就有残酷的杀奴殉葬之风,“贵者生焚所宠奴婢,所乘鞍马以殉之”(《三朝北盟会编》卷三)。《建炎以来系年要录》记载,女真部族大量捕获华北平民为奴婢,“以俘获赐将士”,而且数量很大,动辄就是“奴婢百、牛三十”,“奴婢百三十人”,“人口、牛马各千”。金国还专门设立有管理国家奴隶的机构,叫太府监。《金史·食货志二》记载,1183年金国的人口统计中,奴隶一共有1345967人,高达一百三十多万人。金国奴隶的数量,占其全部人口的22%强(乔幼梅:《女真奴隶制的演变》,载《文史哲》1992年5期)。《金史·世宗纪》记载,女真金国在大定十八年才规定“辄杀奴婢及妻无罪者而辄殴杀者罪”,就是说此前金人不但可以随便杀掉奴婢,而且还可以随意殴杀妻子,只要不用兵器杀就没事。女真金国统治下,文明水准大幅度倒退,竟发生了用活人喂狗的野蛮惨剧:“建充性刚暴,常畜猘犬十数,奴仆有罪既笞,已复嗾犬啮之,骨肉都尽”(《金史·郑建充传》)。这种残酷的文明倒退,正是典型顾炎武所说“仁义充塞,而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下”。当时的华北,就沦为了亡天下的处境之中。

南宋的范成大,在出使金国的时候,遇到过一位被女真从淮河地区抢来的婢女,脸上刺着“逃走”二字。怀着对她的同情,范成大写下了《清远店》一诗:“女僮流汗逐毡軿,云在淮乡有父兄。屠婢杀奴官不问,大书黥面罚犹轻”。一个金国的小女奴,跟在主人毡车后面拼命奔跑,已是汗流浃背,她说自己家乡在淮河边,是被金人抢来的,遥远的家乡还有自己的亲人。在金国主人可以随意处死自家的奴婢,官府从来不会过问,自己脸上被刺“逃走”两字,已经算是很轻的处罚了。

随着崖山海战与南宋的灭亡,蒙古征服者则又在南方中国重新引入奴隶制,甚至大量的儒士也不能幸免:“时淮、蜀士遭俘虏者皆没为奴,智耀奏言:‘以儒为驱,古无有也’”(《元史·高智耀传》)。元朝的大都、上都,都设立有奴隶市场:“今大都、上都有马市、牛市、羊市,亦有人市,使人畜平等”(《历代名臣奏议》卷六七),和秦朝一样,把人视为牲畜。元朝的奴隶制规模十分庞大,残留影响也极深,谢国桢就认为,宋代已经没有蓄奴现象,但为何到明代又出现了繁盛?“我以为由于元代蒙古贵族之来侵……我们要知道明代买卖奴仆是承了元代的遗风”(《明清之际党社运动考》,上海书店出版社,2006年,第195—196页)。清朝的统治,更是强化了奴隶制度,残酷的“逃人法”可谓臭名昭著。谈迁就记录清朝的北京城有奴隶市场,“顺承门大街骡马市、牛市、羊市,又有牛市”,和秦朝、元朝一样,把人当作牲畜买卖。对此,谈迁感慨“噫!诚天之刍狗斯人也”,这是把人当作刍狗。此外,谈迁还记载了满洲豪酋残忍的杀人祭神之风,“满洲始事好杀戮,享神辄杀辽人代牲,或至数百”(《北游录·纪闻下》)。

尽管有这一系列对文明传统的破坏,但儒家人道主义思想的种子仍然保留了下来,在合适的时候便会发芽。例如在曾国藩1842年的一封家书中,就提到了自己读《周易·旅卦》“丧其童仆”的理解,如果对奴仆“刻薄寡恩,漠然无情”,对方也会将自己视为陌生人。他给自己定下了新的要求,“以后予当视之如家人手足也”,将奴仆视为亲人和手足来对待(《曾文正公家书·致诸弟》)。到了晚清,儒者郭嵩焘就对英国禁止奴隶贸易的行为赞赏有加。他在1877年了解到英国与埃及订立了禁止贩卖黑奴章程七条,准许英国军舰在埃及各出海口巡查,查到贩卖黑奴就听从英国处理。对此,郭嵩焘赞美:“所有黑奴及其子孙,一以平民视之,听从各营生理,并送其所生之子女入学读书”,“西洋大国以爱民之心推类以及异国无告之民,设法以维持之,其仁厚诚不易几也。其勃然以兴,又何疑哉?”(《伦敦与巴黎日记》,自《郭嵩焘等使西记六种》,中西书局,2012年,第148—149页)。

(晚清儒者郭嵩焘)

到1906年,周馥写出《禁革人口买卖折》,其中认为“中国三代盛时无买卖人口之事”,赞美“英国则糜数千万金币赎免全国之奴”,希望将“原有之奴婢一律以雇工论”。沈家本也认为“奴亦人也,岂容任意残害。生命固应重,人格尤宜尊。正未可因仍故习,等人类于畜产也。”他提出的解决方案是“嗣后贫民子女不能存活者,准其写立文券,议定雇钱年限,作为雇工。年限不问男女长幼,至多以二十五岁为断,限满听归亲属。无亲属可归者,男子听其自立,女子择配遣嫁”([清]沈家本:《历代刑法考》第四册,中华书局,2013年,第2040页)。沈家本提供的这个解决清朝奴婢问题的方案,其实基本是宋代法律和社会下的演进水平。

经历晚清儒者的努力和推动,最终在1910年的《钦定大清刑律》中,废除了奴隶制(周永坤:《中国奴隶制的终结及其意义》,载《北方法学》2010年3期)。经过几百年的残酷折腾,最终在现代世界秩序的帮助下,儒家人道主义的种子再次发芽,回归到数百年前宋代的水平。

可以说,正是由于儒家思想的人道主义种子,才使得晚清以来的中国人可以迅速接受现代的人道主义价值观,这也是中国文明的伟大遗产之一。一些人对儒家和中国传统有误解,以为好的事物都是近代从西方来的,而本国传统一片黑暗,毫无优点。实际上,通过对历史的梳理不难发现,儒家文化有丰富的人道主义资源,并且在历史上曾经取得过值得尊敬的成就,但由于其它因素的干扰或打断,导致了文明的退步,但这不是儒家的过错。要理解中国史,就必须认识到历史的复杂性,对本国传统持有一种温情的敬意。正如余英时先生所说:“中国人文传统中何尝没有为‘现代人’所迫切需求的精神养料?如果我们懂得孔子所谓‘善人为邦百年,亦可以胜残去杀’的道理,如果我们了解孟子所谓‘不忍人之心’的道理,中国近几十年的政治史会是这样残酷吗?我们且慢讥笑孔、孟之道是‘封建’的东西”(余英时:《现代儒学的回顾与展望》,北京三联书店,2005年,第40页)。

作者文集更多

- 【李竞恒】“中华文明西来”说无法成立 04-11

- 李竞恒著《干戈之影——商代的战争观念武··· 12-12

- 李竞恒 著《爱有差等:先秦儒家与华夏··· 07-01

- 【李竞恒】龙年话华夏最早的龙 02-14

- 【李竞恒】儒家的人道主义 12-12

- 【李竞恒】孔门封建考:论孔门为模拟封··· 10-26

- 【李竞恒】朝鲜《燕行录》文献中的“汉··· 09-08

- 【李竞恒】《长安三万里》大火:唐时朱··· 08-10

- 【李竞恒】孟子思想与克服“时间偏好” 03-23

- 【李竞恒】孟子论克服时间偏好:稳定的··· 07-04

微信公众号

青春儒学

民间儒行

微信公众号

青春儒学

民间儒行