【陈乔见】王阳明批评朱子“外心以求理”的得与失

阳明的批评虽然击中朱子学的要害但却并非完全相应。朱子的格物说颇为强调对外在物理的认知与节目时变的讲问商量。阳明强调廓清良知为头脑工夫,对外在物理与知识难免有所忽视。实际上,在日常生活的一些情形中,缺乏相应的物理知识,徒致良知亦无法实现知行合一。就此而言,朱子格物说自有其不可替代的意义。

【张郁乎】朱光潜美学思想的儒家维度

意大利汉学家马利奥·沙巴蒂尼(MarioSabattini)在《朱光潜的〈文艺心理学〉中的克罗齐主义》(1970)中,批评朱光潜移克罗齐美学之花接中国道家传统之木,混淆了道家的直觉与克罗齐的直觉。

【吴飞】董仲舒的五行说与中和论

在董仲舒的《春秋繁露》中,春秋学的文字与阴阳五行的文字大致上各占一半,这是一个非常值得关注的现象。余治平先生的《唯天为大》与《董子春秋义法辞考论》两书分别论述这两个方面,对此后的研究有非常重要的影响。而笔者以为,对阴阳五行体系之义理的综合,是董仲舒学说的哲学基础,虽已有不少研究,仍有必要深入其中,特别是其中的···

【曾亦】“亲尽宜毁”与“宗不复毁” ——论汉儒关于宗庙迭毁争论中的亲亲与尊尊问题

儒家关于礼乐制度的建构,通常兼顾亲亲与尊尊两方面的原则。自汉以后,随着儒家独尊地位的逐步确立,儒臣们将此原则落实到宗庙建构的具体实践层面:一方面,汉初遍祀群庙的做法以及元帝以后“亲尽宜毁”共识的贯彻,体现了亲亲的原则;另一方面,儒臣基于尊尊的原则而普遍赞同礼家“祖有功而宗有德”的说法,尤其到了贡禹、刘歆那里,更是···

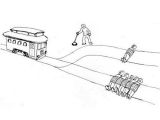

【方旭东】儒家对人工智能伦理的一个可能贡献——经由博斯特罗姆而思

博斯特罗姆关于“工具趋同论”以及人工智能设计的“恶性失败”等理论具有深刻的洞见,为我们思考人工智能伦理提供了一个良好的起点。用博斯特罗姆的理论对最近的一个儒家机器人伦理版本进行检查,立刻就能发现后者存在的不足。在肯定博斯特罗姆的同时,本文也尝试用来自儒家经典《中庸》的“以人治人,改而止”命题去改善博斯特罗姆推荐的间···

【丁纪】鹅湖诗与四句教

然理学所以为理学者,若一味去彼传记注疏之学而特加区别,人又或以为程朱之与陆王将无所别矣。故为理学者,不得不左手对搏“经学”,右手对搏“心学”,左手对“经学”虽别而有以亲之,右手对“心学”既别而有以远之。惟年来于后者颇乏应对,故今强此浅薄以就彼高明,虽所陈至寡陋,无隐之为敬也。

【潘英杰】《论语》与《学记》在教学上的相互印证——中国最早教育成果的实践面与理···

作为最早也相对最完整保留中国教育实践经验的《论语》,与中国现存的第一篇教育论文《学记》,从教学目的的完整性涵括、教学主体的区别性看待、教学体制的整体性设计、教学方法的原则性论述四个角度言,都有颇大的吻合性与互补性,且放到今天,都极具参考价值。

【谢遐龄】直感判断力:理解儒学的心之能力

牟宗三以康德实践理性解说儒学是一错误思路。“心之所同然者何也?谓理也,义也”,表明孟子以共通感论述理义来源,“理义之悦我心,犹刍豢之悦我口”两用“悦”字,证明应当以直感判断力解说孟子。分析朱子、阳明的一些言论证明以直感判断力解说儒学则若合符节;并引述康德关于判断力的相关学说、伽达默尔对康德的批评支持上述论点;从而主张,中国···

【张文智】《周易》哲学视野下的“内圣外王”之道——兼论“内圣开出新外王”说之相关问题

《周易》哲学可以为“内圣外王”说提供本体生成论依据。牟宗三先生的“内圣开出新外王”基于其“良知的自我坎陷”说,其所说的“返本”没有真正返回到道之本体,故不可能开出真正的“新外王”。必须把《大学》《中庸》及《周易》贯通起来,才能把握“内圣外王”说的全部内涵。

【叶云】语言与直觉——儒家心学中的言说问题

象山以启发、指点等方式来表达心学义理,是非概念式的言说。象山未能像朱子那样诉诸概念,分解地立义,故被朱子认为是不说破,误以为禅。实则,对于良心本心之道德本体只可非分解地言说,一切概念式的分解言说都只是助解,要得良心本心之实,还是要靠直觉、体证。

-50.jpg!cover_160_120)

【王涵青】从孟子与董仲舒的“仁-义-利”结构论道德实践的主体价值抉择

从道德实践的主体价值抉择的面向上来看,在对孟子与董仲舒的“仁-义-利”进行分析后,能更进一步地将此两有别但不矛盾的结构进行整合,重新审视儒家的仁义关怀,让过于强调个体与自我的现代人重新回到世界之中,展现出一条重新连结自我与他者之路,这是我们在现代社会中思考道德实践的主体价值抉择之可能性与动力的可行方向。

-94.jpg!cover_160_120)

【张树业】董仲舒《春秋》书法论的诠释学意蕴

董仲舒对《春秋》书法的探讨是其《春秋》学建构的基础。与公羊学史上历代学者重点关注《春秋》条例不同,董仲舒对《春秋》书法的阐释以对其修辞特性和意图的阐发为主。《春秋繁露》通过《春秋》之隐微修辞进行考察,明确了这一写作形式对传达《春秋》义理的关键作用。董仲舒又提出“《春秋》无达辞”的著名论断,以凸显政治哲学中的常变···

【梁世和】沟通天命:董仲舒对儒家神圣性与超越性根基的再植

“绝地天通”之后中国文化朝人文化、理性化、人间化方向发展,对神性的关注逐渐淡化。董仲舒天人之学的建立,将“绝地天通”以来天人分离的状态,拉回到天人相合的轨道,重新建立起儒学对天的信仰,开启了儒学的神学时代。董仲舒试图通过祭祀行为,将至上之“天”以及神圣性、超越性的理念,再度植根于儒学及儒者的心灵,其所留下的精神遗产···

【方旭东】上元醮与皇极——陆九渊《荆门军上元设厅皇极讲义》发微

道经当中“皇极”的词义,与《洪范》原文用法并无二致,仍是孔安国所解释的“大中”之意。具体到星宿体系,它用来指处于天庭中心地位的北极。河图洛书为北极的位置提供了直观说明。这一切可以解释何以陆九渊在本当设醮的上元之日要宣讲《洪范》皇极大义。

【曹树明】淡化学派意识回归原初语境——“关学洛学化”辨正

梳理关学史时,学界提出了“关学洛学化”这一问题,追问关学在张载之后除李复等“正传”之外,是否还有一支发生了洛学化的转变?淡化学派意识,回归道学初创期的原初语境,或许能更为准确地认识“关学洛学化”问题。

【韩星】董仲舒的批判精神与王道构建

董仲舒解释王参通天地人,能使天下万民归往。王道核心是仁义,主体是礼义。董仲舒提出“王道四纲”,由天之阴阳之道,推衍到夫妇、君臣、父子三大人伦关系;通过天人感应理论论证“天为王纲”,形成了天子受命于天、受命之符、灾异理论等,以天的权威限制君权;盛赞古代圣王之治,高扬王道理想,试图使汉武帝效法古代圣王,建太平之道。

-92.jpg!cover_160_120)

【秦进才】董仲舒与“罢黜百家,独尊儒术”关系新探

1910年,蔡元培提出“罢黜百家,独尊儒术”的说法。1916年,易白沙论述了“罢黜百家,独尊儒术”的董仲舒,其后逐渐形成了董仲舒与“罢黜百家、独尊儒术”的关系问题。六经是诸子百家共同的文化资源,汉武帝“表章六经”,尊崇经学,不是“独尊儒术”。于情于理“罢黜百家,独尊儒术”都与董仲舒无关。

-91.jpg!cover_160_120)

【张卫红】朱子的心性论与工夫进路之关系

朱子论心性"一而二,二而一"的关系,保留了心与性的间隔,这与其渐进的工夫进路具有一致性。其中和新说与主敬穷理之工夫论,立足于经验意识之心做工夫,体现了以心合性、心与理一的渐进统合。

【田天】西汉海昏侯刘贺墓出土“礼仪简”述略

海昏侯汉墓简牍中有十数枚记录礼仪行事的竹简,姑统称之为“礼仪简”[1]。这部分竹简数量不多,残损也比较严重,现就目前所知的信息略作介绍。

【吴倩】精英、德治与教化——传统乡村自治与当代基层协商治理

中国古代基层社会的传统治理方式是以精英为主导、以道德理性为原则、以教化为途径的乡村自治。古代乡村自治的基本特点是公共商讨、理性衡断、议政以德,且注重在公共讨论中提升百姓的理性水平与道德境界。传统社会独特的乡村治理经验与现代协商治理的精神相通,对传统乡村自治经验的创造性转化有助于深化和发展当代中国的基层协商治理。

微信公众号

青春儒学

民间儒行

微信公众号

青春儒学

民间儒行