【夏勇】德先生、赛先生与和女士——写在五四运动八十周年

|

夏勇作者简介:夏勇,西元一九六一年生于湖北荆州,一九七八年考入西南政法学院,毕业留校任教,读法制史专业研究生,师从林向荣教授。曾任专业技术职务:第十届全国人大常委会香港基本法委员会委员、中国社会科学院法学研究所所长、国际法研究所所长、研究生院法学系主任、中国法律史学会会长、中国法学会副会长、中国法学会法理学研究会常务副会长、《环球法律评论》主编、东方公益诉讼及法律援助律师事务所主任等。曾在中央党政部门工作。 |

德先生、赛先生与和女士——写在五四运动八十周年

作者:夏勇

来源:作者授权 发布

原载于 《东方》杂志1999年第5期

时间:孔子二五六九年岁次戊戌四月初一日壬寅

耶稣2019年5月5日

(该文原为作者1999年北大校庆时的演讲稿,载于《东方》杂志1999年第5期。全稿载于《公法》第一卷,法律出版社1999年版;《中国民权哲学》第三章,三联书店2004年版。此次编发对标题稍作改动。)

我们通常说,五四运动为中国请来了两位先生,一位是德先生(democracy,民主),一位是赛先生(science,科学)。其实,还有一位极重要的“人物”也是那个时候请来的,这就是“和女士”(human rights,人权)。可是,不知为什么,我们却偏偏忽略了她。也是因为这个不该有的忽略,两位先生的烦恼一直得不到解决。

(忽略新文化运动兴起的人权观念,民主、科学就难以昌明)

一、和女士何许人也

请来和女士是费了一番功夫的。在中国的古代语言里,没有“人权”一类的概念。这恐怕不是因为中国古代没有尊重和维护人的尊严和价值的人道主义思想,而是因为我们的老祖宗们没有将这样的思想落实在个人的权利上。也就是说,孔夫子倡导的博大普适的“仁者爱人”没有转化为社会弱者可以拥有的对人人相敬相爱的权利主张(rights-claim),孟夫子所说的人人生而有之的“良知良能”也没有转化为人人对社会、对他人可以提出平等、自由要求的道德资格(moral status)。结果是,平民百姓都成了被圣贤们施仁行义的被动受体,而且,到了后来,他们若要运用和发挥自己的良知良能,还必须谨循“修齐治平”的套路。

当然,古代语言里没有人权概念,还与老祖宗们没有像古代罗马的法学家那样发明一种类似拉丁文“jus”用来表示“权利”的抽象概念有关。[1]尽管古代汉语里很早就有了“权利”这个词,但“权利”大体上是消极的、贬义的,如,所谓“接之以声色、权利、忿怒、患险,而观其能无离守也”[2];或尚仁义,或务权利”[3]。这种语义上的权利不是一个可以用来表示正当性的伦理概念,也不是一个可以用来构造法律关系的法学概念。中国古代法律语言里也没有像英文“权利”、“义务”那样的词汇。19世纪中期,当美国学者丁韪良(W.A.P.Martin)和他的中国助手们把惠顿(Wheaton)的《万国律例》(Elements of International Law)翻译成中文时,他们选择了“权利”这个古词来对译英文“rights”,并说服朝廷接受它。[4]从此,“权利”在中国逐渐成了一个褒义的、至少是中性的词汇,并广为使用。和女士正是在这个时候翩然而至的,而且很快倾倒众人。这里有柳亚子先生当年的一篇日记为证:

读卢梭《民约论》,倡天赋人权之说,雅慕其人,更名曰人权,字亚卢。[5]

和女士究竟何许人也,居然能够叫人改名换姓?

在西方的历史上,从古希腊斯多葛学派的人人平等观念到18世纪北美独立宣言和法兰西人权宣言,人权概念的形成经历了漫长的历史。人权的特性在于,它是人之作为人所享有或应该享有的权利。换言之,只要是人,就应该享有人权。因此,人权是不可剥夺、不可转让、不可让渡的。更重要的是,人权的重心落在权利,这样,就可以把关于尊重和维护人的尊严和价值的要求通过每个人的主张、利益、资格和能力来加以落实。[6]

人权的魅力还在于她具有一些不同于其他权利的特性。

首先,“人之作为人”是一个道德判断,不是一个法律判断。因此,人权是一种道德权利(moral rights),它并不必然是法定权利(legal rights)。也就是说,人权是不依赖国家的法律而存在的。即便法律剥夺公民权利,人权作为一种道德原则依然存在。因为每个人之享有人权是凭据人之作为人的道德资格,而不是凭据公民资格。没有公民资格的人,如专制政治统治下的臣民、无国籍的人,不可能享有公民权利,但是,我们可以说他们应该享有人权。

(清末女子缠足)

其次,人权是一项普遍权利(universal rights)。既然人权是人之作为人的权利,那么,任何人都应该享有人权,而不分肤色、阶级、性别、民族、宗教、语言、国籍和其他特征。这样一种为一切人享有的权利在内容上也有很大程度的共同性,如,都包括言论自由、人身自由、财产权利,都应该通过独立、公正的司法来获得保护。

(清末民初的犯人示众)(1895年古田教案中传唤证人)

最后,具有道德性和普遍性的人权必然会与不道德的、充斥偏见和不平的现实制度不相容,从而成为批判和反抗现实制度的凭借和利器。从历史上看,人权概念的产生和发展过程,就是不断批判和反抗政治压迫、经济剥削和精神钳制的过程。恩格斯当年说德国的无产阶级要反抗资产阶级的压迫和剥削除了凭借人权外无所凭借,就是这个意思。[7]因此,人权又是一种反抗权利(antagonistic rights)。

(恩格斯:德国无产者反抗只能凭借人权)

在当时,这样一种权利观念对中国的影响当然远远不会止于叫人改名换姓了。权利概念的引入为先进的知识分子反省和转化传统不仅提供了概念工具,而且提供了进步的现代政治伦理原则。例如,梁启超从权利的角度对仁政观念作了这样的检讨:

大抵中国善言仁,而泰西善言义。仁者人也,我利人,人亦利我,是所重者常在人也。义者我也,我不害人,而亦不许人之害我,是所重者常在我也。…夫出吾仁以仁人者,虽非侵人自由,而待仁于人者则是放弃自由也。仁焉者多,则待仁于人者亦必多,其弊可以使人格日趋于卑下。若是乎仁政者非政体之至焉者也。吾中国人惟日望仁政于其君上也,故遇仁焉者,则为之婴儿,遇不仁焉者,则为之鱼肉。古今仁君少而暴君多,故吾民自数于年来,祖宗遗传即以受人鱼肉为天经地义,而权利二字之识想,断绝于吾人脑质中者固已久矣。[8]

这个时候,为先进的知识分子所“识想”的权利已经是人权意义上的权利。如,严复在从社会政治体制的角度寻找民众丧失权利的深层原因时说,中国帝王合天地君亲师为一体,百姓为儿子奴虏,“无尺寸之治柄,无丝毫应有必不可夺之权利”。[9]显然,这里的“应有必不可夺之权利”是超越于国家的实在法之上的权利。梁启超也指出,权利不是国家和政府赋予的,因为:

赵孟之所贵,赵孟能贱之,政府若能畀民权,则亦能夺民权[10]。

陈独秀说得更明白:

举一切伦理、道德、政治、法律、社会之所向往,国家之所祈求,拥护个人自由权利与幸福而已。思想言论之自由,谋个性之发展也,法律之前,人人平等。个人之自由权利,载诸宪章,国法不得而剥夺之,所谓人权是也。[11]

这种“国法不得而剥夺之”的权利无疑是道德的、普遍的,而且是反抗性的权利。

(人民英雄纪念碑五四运动浮雕)

二、和女士之魅力

梁启超先生曾经说,我国古代“言仁政者,只能论其当如是,而无术以使之必如是"。[12]然而,人权观念的出现,使数千年来中国人对维护人的尊严和价值的自觉和要求可以通过权利语言转换为对制度和程序的有效诉求,从而为“仁”的理想找到了一个可以“使之必如是”的法门。在此意义上,我认为,权利之于儒家的“仁”与权利之于康德的伦理原则,具有相同的意义。

支撑现代人文主义的康德理想是这样的:每个人都有能力就生活里什么是好的作出他自己的判断和决定。每一个人都应该被允许去形成他自己的关于何者为好的概念,去作出他们自己的选择、计划和决定。社会必须对每个人作出决定的能力以及他们对那些决定所承担的义务表示尊敬。社会不应该把个人当做达到目的的手段。它应该在价值上把每个人看做他们自身的目的,而不是取得某些目标的工具。换言之,每个人应该被以尊严相待,这种尊严就是,他们应该被看做其自身的目的,而非之于目的的手段。那么,怎样才能在社会政治生活里恪守和实现康德的原则?

(严复译书)

(康德道德律)

可以说,权利是为实现康德的理想所必需的结构的一个重要部分。即便在纯实证的意义上,权利也是界定人的社会地位的一种设计。正如密尔所说:“享有一项权利,就是拥有一种为社会所必须保护的为我所占有的东西。”[[13]]尽管现代人文主义者之间存有许多的分歧,但都基本上赞同,社会应该提供一个让每个个人可以运用他的道德能力(moral capacity)的结构或框架。在这个框架里,权利是不可缺少的一部分,因为权利能够保护个人的计划和决定免受社会里其他个人和组织的践踏。例如,费因伯格的权利概念设想权利的重要性在于确保每一个个人得到符合康德理想的对待。他说:“存有要求权(claim-rights)的世界是这样一个世界,在其中,所有的个人,作为实际的或潜在的要求者,都是高贵的受尊敬的对象……即使爱或怜悯、对较高权威的服从,或者尊荣煊赫,皆不能替代这样的价值。”诺齐克(RobertNorzick)把权利看做是头等重要的。在他看来,权利的功能在于确保一个围绕着每个个人的自由场域。在这个场域里,人身、财产和价值免于受其他公民和政府的侵犯。[[14]]

(陈独秀把德、赛先生与传统文化对立起来)

既然权利之于儒家的“仁”和康德的人道原则具有相同的意义,那么,我们应该做的,就不是对“仁”本身大加挞伐,而是冷静、细致地设计为“仁”所要求的制度框架。人权原则之所以可以使仁“必如是”,乃是因为它把同等数量和质量的权利赋予了每个人。这样,作为平等的、自治的权利主体,每个人都有权来亲自体认和维护自己的尊严和价值;通过界定自己与他人的权利义务关系,每个人都有权拥有一方由自己自主自为的疆域;更为重要的是,通过以权利语言设立人民与政府、个人与社会之间的权利义务关系和维护这种关系的制度和程序,每个人相互之间又可以结成一个政治共同体,而不再被看做孤立的、分散的个人。

在传统的民本思想向民权思想转化的过程中,我们可以看到,这种关乎权利的预设起到了关键性的作用。梁启超认为传统的仁政虽然讲以民为本,君轻民贵,但从根本上讲,“治人者有权而治于人者无权”,所以,要约定政府与人民之间的权界,让人民享有权利,让政府对人民负责。[15]

严复提出,不仅要有仁的观念,关键是要有仁的制度。这种制度要以民权为基础,从而“使民自为”:

夫制之所以仁者,必其民自为之。……国之所以常处与安,民之所以常免于暴者,亦恃制而已,非恃其人之仁也。恃其欲为不仁而不可得也,权在我者也。……(权)必在我,无在彼,此之谓民权。[16]

立于民权而求民主是“五四”前后中国民主观念的特征,也是民主观念得以兴盛的原由。在这里,民主被看做了一种权利要求,而不是一种政治目标;被看做政府合法性的前提和基础,而不是政府的一种政治意愿和政策选择。可以说,若没有权利观念作为支撑,便不能理解民主、主张民主,更遑论实行民主了。在此意义上,可以说,若没有和女士,德先生是请不来的。

这提示我们进一步考虑人权与民主、科学的关系。人权之于民主的意义不仅仅在于为民主提供动力和基础,还在于保证民主不出偏差,如演变为“多数人的暴政”或无法无天的“群众专政”。作为一种起源于氏族时代计算多数人意愿和利益的原则和程序,民主在实质上不过是一种涉及整体福祉的功利主义方法。[17]有些时候,为了增加整个社会的眼前利益,个人对自治和个性的主张,尤其是少数人的利益,就可能被忽视或忽略不计。社会功利的最大化或许可以被看做民主的实质要求,并且也可以通过民主的程序来获得,但是,它并不总是在道德上是好的。它难以避免不道德的途径和残酷的行为。例如,希特勒当年篡权就假借德意志民族的利益并借用了德国的选举程序。因此,如果我们坚持“任何政治结合的目的都在于保存人的自然的和不可动摇的权利”[18],政府的设立和宪法的构成都按这样的方式进行,那么,为了权贵们的私人利益,甚至为了实现其他的社会目标和愿望而摒弃个人权利,便会成为不可能。

人权之于科学,一如人权之于民主。鸦片战争后受尽屈辱的中国人把科学技术作为一种救亡图存、富国强兵之术备加尊崇,换言之,是把科学技术作为国家之间主张生存、平等、自由权利的一种强大力量和资格来看待的。所以,现代科学技术在中国的引进和发展与中华民族的民族权利意识的觉醒和强化不能说没有关系。再说,现代法律科学为中国人所用,国际法先于国内法。在清朝的国内法制还没有捃摄现代法学概念的时候,前文提到的丁韪良翻译的《万国律例》就被清政府逐渐用于解决与洋人的纠纷,为在国际关系中维护国家权利小试牛刀,尽管那个时候西方列强并不尊重国际法。当然,就人权与科学的关系而言,重要的是为科学的存在和发展所必需的思想自由、表达自由和学术自由。如果不把这些自由预设为人的基本权利并通过法律加以保护,科学就不能充分地、健康地发展,甚至根本就没有科学。人权之于科学的重要意义还在于,人权原则能够遏制科学技术研究及其成果的运用出现偏差,以至直接或间接地侵害人的自由,破坏为维护人类的尊严和价值所需要的和平、安全和良好的环境。近几十年来,由许多国际人权公约创设的涉及科学试验、核武器、知识产权、环境和发展的若干基本权利和相应的保护机制,便是很好的例证。

这里要特别提到的是人文学术研究。在许多人文学术领域日益“科学化”的现代社会里,不少科学研究具有淡化道德价值乃至反人权的明显倾向。例如,前文提到的功利主义奉行快乐计算原则。一个色情暴力狂可以对受害人实施色情暴力行为而获得很大的快乐。按照功利主义,如果色情暴力狂的额外功利对一个社会里全体人口的功利总量的增加要比受害人的无功利从人口功利总量中的扣除要多,那么,就应该容忍实施暴力色情行为。又如法律的经济分析。德沃金(Ronald Dworkin)曾经从不能防止残酷的、剥削的、有损人的尊严的行为发生这一角度来批评法律的经济分析学派的代表人物波斯纳(Richard A.Posner)。他使用了这样一个例子:某甲拥有一本书,但他只把该书估价为1镑,某乙想要这本书,而且他对该书估价高至3镑。在此情形下,波斯纳认为,通过某甲以2镑的价把书卖给某乙,价值就会被最大化。于是,某甲和某乙都会因此致富,因为某甲比他所估的书价多收了1镑,而某乙以比他所估的书价低l镑的价格得到了该书。德沃金认为,假若某甲拒绝卖书,波斯纳的理论将会拥护一种授权某乙强制性地从某甲那里拿走书的法律规则,因为这样做将会使社会的财富总量最大化。[19]

(2017年1月科学家签署阿西洛马人工智能伦理宣言)

可见,正如民主需要人权来引导和限制那样,科学也需要人权来引导和限制。

三、和女士之烦恼

回顾五四运动八十年来的历史,我们可以看到,民主和科学在中国的命运是与人权密切关联着的。在相当长的一段时间里,德先生一蹦三丈高,磕磕绊绊,赛先生望断西天月,饮泣吞声,皆是因为少了和女士。接下来的问题是,为什么和女士遭际不幸呢?

(陈独秀认为德、赛先生的处境都很不妙)

我曾在一篇文章里试图从社会正义的角度找出20世纪初以来中国人权利生长的"抑制因素”。这些因素被概括为:第一,社会正义以主张群体权利为核心,以至压倒并替代个人权利;第二,政治权威空前强化,俨然成为社会正义的化身;第三,由长期的社会动乱和战争所导致的对基本生活秩序的需求从另一侧面强化了政治权威,并扼制了对个人权利与自由的享有;第四,谋求社会正义尤需通过法律,法律本身也难以进入社会生活。[20]现在看来,这四个方面虽都有道理,但还没有涉及一个带有根本性的问题:人权在中国究竟有一个什么样的文化基础?

原则上讲,人权作为普遍的道德权利,作为人之作为人的共同要求的表达,在根本的方面,是应该而且能够与人类的各种各样的文明相谐和的。换句话说,只要是存在人类并且可以称做有人类文明的社会,都具有体认和维护人权的基础。但是,在不同的社会里,为人权所需要的文化基础是有强弱厚薄之分的,体认和维护人权的程度和样式因此也有优劣之别。我们在前文谈到权利对于实现康德原则和儒家的“仁”的意义,但是并没有涉及权利本身的基础或根据。人权在西方被认做自然权利或“天赋权利”(natural rights)[21]。边沁曾说:“权利是法律之子,而自然权利是无父之子。”其实,自然权利并非无父,其父便是自然法。那么,中国有没有自然法概念?

回答这个问题,我们首先要小心地避开“古已有之”和“自古便无”这两种滥觞于“五四”前后、盛行于当今的比较中西文化的既极端又肤浅的态度和方法,尽可能从自然法本身的要素和预设入手。如果把自然法观念仅界定为一种关于外在于或超越于人类实在法但可以通过人类理性去认识和把握的客观法则或永恒法则的理念,那么,在中国古代是有自然法思想的。

如,老子《道德经》一书最推崇自然法。他说:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”庄子也是以自然法反对人为法,尤其是揭露“圣人之法”的虚伪与矛盾。[22]他还排列了一个从天道到人道、从天法到人法的次序。[23]墨子看重世间的法度,但世间的法度要遵循天法。[24]而且,墨子的天法是同正义、平等连在一起的。一方面,墨子主张法天是因为天不会有私心,而人是有私心的,所以在天法面前人人是平等的;另一方面,天法包含着“兼相爱,交相利”等原则,是“一同天下之义”的终极凭借。[25]孔子不言“怪力乱神”,但儒家所说的道、德、仁、义、礼,显然是一套超越于统治者立法之上的理想法则,是衡量政治权威合法性的标准。儒家所致力于去做的,是融通天与人、理想与现实,通过德治教化,借助于君王,把理想法则和标准推行于现实的世界,但儒家并未因此丧失批判精神。相反,儒家仍然以天作为政治权威的来源,反对恶法亦法。例如,孟子不仅根据历史经验论证行仁政是解决统治合法性的关键,而且论证行仁政来自超验的要求。[26]秦汉以降,儒学自然法思想还有一个显著的特点,这就是以阴阳五行之说来阐释儒家的法律见解。坦率地讲,从中国传统的自然法观念找出一些可以表示权利的原则或概念(尽管没有权利术语)是不困难的。例如,“德”就是一个可以生发权利的概念。[27]“王侯将相宁有种乎”一类的流俗用语也不妨看做一种“人人有权做官”或“人人都应该有平等的参政权利”的权利意识的表露。所以说,我们不是没有值得尊重并可以利用和改造的自然法观念。

当然,中国的自然法传统里并没有生长出一种合格的个人权利概念。其中有些原因我已经在前文提到了。但最为关键的,恐怕是中国自然法概念里不曾包含关于个人权利的基本预设。[28]西方自然法也不是在一开始就意味着个人权利。我们现在所说的自然权利观念是西方自然法到了霍布斯时代发生裂变的产物。自然权利不能全部代表自然法的过去,也不能全部代表自然法的现在和未来。但是,西方自然法里关于个人自治、个人主权和个人利益的预设却永远是权利的文化基础。按照这样的预设,权利不是被看做保护人类的一切利益的一个基础,而是被看做保护那些特定的与选择、自决、自由意志和独立相关联的利益的一个基础。[29]这样的预设还包含着对个人为道德之错(moral wrongdoing)的授权。[30]

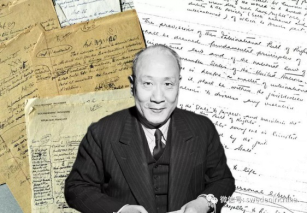

(张彭春先生寓“仁”于宣言起草)

如果说没有关于个人权利的预设可以溯源至中国古代文明的特殊性,归因于古人,那么,在个人权利已经写在法律上、广被于日常生活的今天,我们就应该为“文化基础”的残缺与薄弱而更多地自省了。作为前一代人,前文提到的严复、梁启超、陈独秀等人在批判传统、接引人权方面已经做了他们应该做的和能够做的。作为他们的后代,我们要做的应该是建设性的,而且应该更富有智识。至少,我们不能再事破坏,也不能再耗于像“西方化”、“本土化”一类的争战了,因为那种以“辨异”为指向的中西比较研究早已失去了中西文化交接之初的那种“诧于异”的真切。[31]为此,我们似乎应该更多地关注周围的文化事实,平心静气地开发一种能够贯通观念与制度、理想与现实、中国与世界的合格的权利话语。

大约六年前,我和几位朋友怀着对书斋外生活和资源的热情和虔敬,在六个省市作过一次关于中国公民权利意识的问卷调查,还走访了一些村庄。[32]在关于人权的设问里有这样两项:一是问生命安全、选举与罢免干部、享受初等教育等权利“是从哪里来的”,二是问“人权与您的实际生活有什么样的关系”。前一项的回答者就“生命安全的权利”选择“国家和政府给予的”和“作为公民必然享有的”这两项答案的分别约占32.2%和40.7%,选择“人生来就有的”约占8.1%,就“选举和罢免干部的权利”选择“人生来就有的”仅有1.1%。后一项的回答者认为人权与他们的实际生活“很有关系”的仅占42.8%,其余皆为消极的回答,其中,认为人权“与我无关”或“不懂人权是什么意思”的共约占33%,认为“有点关系”的约占24%。也就是说,大多数人不认为他们的生命权和选举权是人之作为人生来就享有的,而且,不认为人权与他们的实际生活有密切的关系。这是一个令人惊诧的结果。协助这项调查的专业机构在操作规程方面的谨严表明这项结果在统计学上似乎无可置疑,那么,应该置疑和追问的是什么呢?

(小岗村村民冒死给自己松绑)

坦率地讲,这个关于疑问的疑问一直缠绕我多年,并且使我对不少事情的判断和分析变得比过去冷静、谨慎。这里要提出来的一个问题是,真的有那么多的人认为人权与他们的实际生活没有关系吗?如果是真的,为什么会这样?是因为在文化上或语言上找不着恰当的表达权利要求的方式?还是因为他们所生存的制度环境本身使权利语言成为一种无意义的语言?或兼而有之?

(九十年代的一项田野调查)

考虑到相关的社会、政治、心理、教育和语言方面的干扰因素(包括问卷设问的某种模糊),我们通过访谈和问卷分析作了验证性的调查研究,并由此有了一些新的发现。例如,回答人权与自己的日常生活“没有关系”的农人有不少认为“人权是一个国际政治斗争问题”,这显然与大众传媒与其受众之间的误导和误解有关。选择“不懂人权是什么意思”的回答者里文盲占了35.3%,而大学毕业的仅占6.3%。在这里,对人权的消极回答似乎与是否具有人之作为人对自身权利的要求没有关系,在很大程度上可以说只是一个识文断字、遣词造句的能力问题。更为重要的是,在接触一些案件和纠纷的时候,我觉得,有些当事人只是觉得属于自己的东西被人侵犯了乃是“天理不容”、“伤天害理”、“说不过去”,所以不闹不平,不告不平,而且“法律应该管”。这些人实际上并没有读过任何一种法律文件,不知道法律到底是否赋予他们权利和赋予了多少权利,而且,他们在一份正式的问卷面前可能仍然会回答“人权与我的日常生活没有关系”或“不懂人权是什么意思”,但是,他们对于什么是属于他们自己的而且是不可侵犯的(如生命、身体和自家祖传的房屋)却是一清二楚的。那么,他们认定自己的所属之物并提出要求和主张的根据是什么呢?显然,这个根据是某种不依赖法律和政府而存在的规则和信念。那么,这个根据是人权吗?我想,答案应该是肯定的。

和女士属于全人类。不过,在中国,她应该会讲中国话。

注释:

[1]关于“jus”向现代权利概念的转换.参见John Finnis,Natural law and Natural Rights.Clarendon Press,1982。第207—209页。另见拙著《人权概念起源——权利的历史哲学》,中国政法大学出版社1992年版,第136-141页。

[2]《荀子.君道》,《诸子集成》第2册,中华书局1954年版,第一五九页。

[4]参见Ssu-yu Teng,John K.Fairbank,China's Response to West,A Documentary Survey.1839--1923.,Cambridge;Harvard University,1982;Jerome Alan Cohen,Contemporary Chinese law;Research Problems and Perspectives,Oxford University Press,1970.

[5]《柳亚子文集:自传、年谱、日记》,上海人民出版社1986年版,第8页。

[6]主张(claim),利益(interest),资格(entitlement)和权力(power)乃是—项权利得以存在的基本要素。参见拙著《人权概念起源—一权利的历史哲学》,第二章。

[7]参见《马克思恩格斯全集》第一卷,人民出版社1966年版,第466页。

[11]陈独秀:《东西民族根本思想之差异》,载《青年杂志》第—卷第四号。

[12]“故言仁政者,只能论其当如是,而无术以使之必如是。”(梁启超《论政府与人民之权限》)。

[13]J.S.Mill,Utilitarianism(1863),in The Utilitarians,1973,Garden City,p.459

[14]参见Doherty,Jurisprudence,The Philosophy of law,Old Bailey Press,1997.

[17]参见A.C.Hutchinson&P.Monahan,the Rule of law,Carswell,1987,p.97.

[19]参见Jurisprudence,The Philosophy of law,Old Bailey Press,1997.

[20]详见《走向权利的时代——中国公民权利发展研究》,“绪论”,中国政法大学出版社1995年版,第26—31页。

[21]又译“天赋人权"。关于此译欠通,参见拙著《人权概念起源一—权利的历史哲学》,第161-162页。

[22]如,“圣人不死,大盗不止,虽重圣人而治天下,则是重利盗拓也。”(《庄子·外篇·胠箧》)

[23]“是故古之明大道者,先明天而道德次之;道德已明,而仁义次之;仁义已明,而分守次之;分守已明,而形名次之;形名已明,而因任次之;因任已明,而原省次之;原省已明,而是非次之;是非已明,而赏罚次之;赏罚已明,而愚知处宜,贵贱履位,仁贤不肖袭情,必分其能,必由其名。以此事上,以此畜下,以此冶物,以此修身;知谋不用,必归其天,此之谓太平,治之至也。故书曰有形有名。形名者古人有之,而非所以先也,古之语大道者,五变而形名可举,九变而赏罚可言也。”(《庄子·天道篇》)

[24]“天下从事者,不可以无法仪。无法仪而其事能成者,无有也。虽至士之为将相者,皆有法,虽至百工从事者,亦皆有法……今大者治天下,其次治大国,而无法所度,此不若百工辩也……然则奚以为治法而可?故口莫若法天。天之行广而无私。其施厚而不德,其明久而不衰故,圣王法之。既以天为法,动作有为必度于天,天之所欲则为之,天所不欲则止。”(《墨子·法仪篇》)

[25]“察天下之所以治者何也?天子惟能一同天下之义,是以天下治也”。(《墨子·尚同》)

[26]他引用《尚书》里的话说:“天降下民,作之君,作之师。惟曰其助上帝,安之四方。有罪无罪,惟我在。”(《孟子·梁惠王下》)关于天道与人事的关系,“万章曰:‘尧以天下与舜,有诸?’孟子曰;‘否,天子不能以天下与人。’‘然则舜有天下也,孰与之?’曰:‘夫与之。’‘天与之者,谆谆然命之乎?’曰:‘否。天不言,以行与事示之而已矣。”(《孟子·万章上》)

[27]《尚书·周书·唐诰》曰“克明德”《尚书·虞书·艺典》曰:“克明俊德”。《周易·系辞下》曰:“天地之大德”,《大学》里讲“明明德”,“德”既为天地之本性,亦为人之本性。按儒家思想,德是人生来就有的禀性,而且,人有相近之性,故有平等之德,只是德的显明程度因人而异,故须“明明德”。孟子把“德”看做人的“天爵”,即天赋的本性.既然理想的政治乃是德的治理,在本性上有平等之德的人便都有参政的权利,这可以看做—种中国式的自然权利观念(参见第二章“权利与德性”)。

[28]在权利领域里,正如在其他领域里那样,辨认不同的理论所依赖的深层假设,是十分重要的。例如,如果两种不同的权利理论都立足于一种对个人自由的重要性的共同承诺,那么,在原则上,就没有理由说在它们之间的任何具体分歧在理性上是不可解析的。但是如果权利理论建立在不同的深层价值的基础上,便难以作比较分析了。

[29]参见Jeremy Waldron,Theories of Rights,Oxford University Press.1984.

[30]参见Joel Feinberg,Ham to Self.0xford University Press.Joseph Chan,“Confucian Perspective of Human Rights”,1996.相关讨论另见陈弘毅《个人权利在亚洲的兴起》,以及拙著《人权概念起源一权利的历史哲学》修订版。

[31]参见拙文《批评本该多一些---答谢、反省与商榷》,载《中国书评》1996年5月第10期,香港,第127—131页。

[32]这个项目的初步成果见于《走向权利的时代一一中国公民权利发展研究》,中国政法大学出版社1995年第一版。1999年修订版增加了基本的统计数据,关于该项研究的情况参见该书“绪论”和拙文《批评本该多一些---答谢,反省与商榷》。

责任编辑:近复

作者文集更多

- 【夏勇】江平先生离世让我们失去了什么? 12-28

- 【夏勇】七律 送海波 02-23

- 【夏勇】德先生、赛先生与和女士——写在··· 05-05

- 【夏勇】巴山深处的良知——纪念林向荣老··· 04-28

- 【夏勇】夜读杨老——我体会的孔子研究及··· 09-07

微信公众号

青春儒学

民间儒行

微信公众号

青春儒学

民间儒行