【特里斯坦·泰勒】自我的恶魔

自我的恶魔

作者:特里斯坦·泰勒 著;吴万伟 译

来源:译者授权 发布

本文作者认为,有意义地定义“罪恶”中存在一些问题。

在2015年1月27日的夜晚,在南非漂亮但不那么安静的斯坦陵布什(Stellenbosch)大学城,南非一百万富翁之子亨利·范·布雷达(Henri van Breda)用斧头砍死父母和兄弟。他的妹妹虽然受伤但因为抢救及时而幸存。在审判中,布雷达没有表现出任何的悔罪,拒绝为其骇人听闻的罪行承担责任。

2017年5月8日,斯坦陵布什大学一个聪明的哲学系学生迪恩·达特(Dean Dart)和他的同志们将1930年代希特勒青年团的海报复印件在全校园里到处张贴。因为斯坦陵布什大学是种族隔离时代南非的思想摇篮,这些海报不仅仅是无知的极右翼青少年幼稚的愤怒发泄,而是更加恶劣得多。该海报呼吁白人学生团结起来重新启动南非法西斯主义并发起战斗:胜利(Sieg Heil德国法西斯分子见面时招呼用语)。

罪恶行为清单可以一直列下去。但是,“罪恶”是所有对最深刻的不道德行为的描述中最无用的。虽然我们可以从说“罪恶”是“极其邪恶”开始,当一个人或者行为被称为“罪恶”时,但那不是解释。这种描述不能产生对这个人或者行为的任何理解,我们仍然需要问到底什么能称得上“极其邪恶”,什么称不上邪恶以及为什么如此。“罪恶”是个很空洞的构建,被用来将我们和伊拉克军阀、乔治布什喜欢称的“做恶者”区分开来。但是,罪恶是什么?在哪里划定界线确定什么是罪恶什么不是罪恶?

当然,存在对罪恶的宗教解释,但是,宗教已经倾向于遭受所谓“罪恶问题”的困扰。罪恶问题背后的基本论证取决于上帝被概念化的方式。上帝的一神教定义是,认定上帝是全能、全知、全善的存在。但是,果真如此,为何有这么多罪恶行为呢?上帝为何允许如种族屠杀呢?从定义上看,上帝拥有权力和知识防止可怕的饥荒或大屠杀,如果上帝全善的话,上帝应该防止这些灾难,不是吗?但种族灭绝仍然存在。因此,这常常被引用作为证据来说明没有上帝(一神教的上帝)。

在自由意志概念中可以发现一个很流行的回应。最简单的反驳论证就是,上帝给了我们自由意志,这是不可剥夺的善,而罪恶是自由意志的副产品。如果上帝阻止我们做坏事,那我们的自由意志也就没有了。

但是,宗教背景下的罪恶议题之一是没有一个方法来确定哪个反应正确。人们可能认为核战争肯定是一场罪恶。但是,乔治·萨贝卡(George Zabelka)牧师在1945年则为使用原子弹轰炸广岛和长崎的美军使命祝福。他后来声明放弃了那些祝福,采取的立场是战争就是罪恶。显然,即便是同一个人对教义的不同解释也能导致人们对什么是罪恶采取不同的概念描述。

但是,使用罪恶概念的不仅仅是宗教:坚定的无神论者能够也的确在使用罪恶概念。克里斯托弗·希金斯(Christopher Hitchens)在为奥萨马·本·拉登(Osama bin Laden)写的讣告中宣称,“我当时认为,我现在仍然认为奥萨马·本·拉登是几乎不可挑剔的真实威力的化身:伊斯兰圣战的威力。我当时认为现在仍然认为,这个威力绝对称得上是罪恶。”(The Enemy, 2011)

罪恶哲学

无论宗教信徒还是世俗人士都能够和的确赞同有些行为和人应该被认定为罪恶。两者的世界观似乎达成的一种共识是强奸幼童是罪恶。无论是教徒还是非教徒都认定虐待人是罪恶。但是,这种共同的罪恶观实际上是有些模糊困惑的,而且往往带有很强的主观性。

我们或许可以求助于罪恶的定义,如“看见罪恶的时候,我们就能认出它来”。但是,这个定义直接面对道德相对主义的问题。在蒙古皇帝帖木儿(Tamerlane)1401年征服巴格达之后,据报道,他下令将9万居民的头砍下来。这些头被用来堆成了120座头骨山。正如一位不知名的俄国记录者曾经谈到“他没有留下一只睁着的眼睛去为死者哭泣。”因此,帖木儿和蒙古骑兵是罪恶吧?蒙古人当然不这样认为,现在也仍然不这样认为。乌兹别克斯坦人认为帖木儿是民族英雄,在塔什干还有一座纪念此人的纪念碑。虽然希金斯或许认为本拉登和好战的圣战者是罪恶,基地组织和伊斯兰国并不认为他们是恶魔---正好相反。他们可能说,这些人从事了神圣真主保佑的恢复哈里发荣光的壮举,清除世界上的西方衰败和压迫。因此说“看见罪恶的时候,我们就能认出它来”并不能真正有多大帮助,因为它让恶魔是什么完全取决于看见恶魔的人。

要让罪恶成为有用的概念,需要有可以解释为何某人或某行为是罪恶的理由。换句话说,罪恶概念必须有解释力。如果没有解释力,罪恶概念就会引来质疑。简单地称波尔布特(Pol Pot柬埔寨共产党总书记。 1976年至1979年间出任民主柬埔寨总理,红色高棉运动领袖。---译注)是恶魔并不能提供他的罪恶的解释。

让我们看看试图提供“罪恶”解释力的两种方法。第一种属于哲学领域,第二种属于神经学。这两种方法都围绕柏拉图的“克里托篇”中苏格拉底的观念,没有人明明知道却理性地作恶。苏格拉底的论证是,我们不可能理性地做我们明知不正确之事。因此,如果我们真的知道什么是善,如给饥饿的人食物---那么我们就不能明明知道还理性地让人挨饿。因为知道而克制自己不作恶的人的行为恰恰是因为他们有善的合理知识。在苏格拉底看来,罪恶之所以出现是因为人们不知道善是什么。因此,在苏格拉底看来,罪恶是一种无知。对善无知不仅仅是不知道种族屠杀是罪恶,还包括有关种族屠杀或善的虚假推理或糟糕逻辑。苏格拉底非常快乐地证明他的对话者对善无知,他们通常使用特别糟糕的逻辑。他们是最不合适在一个餐桌上吃饭的客人。

对于我们如何知道善,苏格拉底的解决办法是要么成为哲学家要么遵循哲学家的指导---如果说实话,这未必是最好的观点。1933年,德国大哲学家马丁·海德格尔加入纳粹党,在他的大学发表了一篇支持纳粹政治哲学基本前提的演说:

“任何原理和理想都不是存在(Sein)的准则。元首本人而且只有元首本人是今天的与未来的德国现实及其法则。学习知道得更深刻:从现在开始,每个单一事情需要决策,每个行动需要责任。嗨,希特勒!”

海德格尔宣称元首是德意志民族的体现。因此,元首的意志凌驾于法律之上,总是正确的,要求民众绝对服从,是善的表现。在这种政治概念下,法西斯主义理论家认为。这是应对民主失败和共产主义泛滥的解决办法,这是德意志民族依靠元首和国家社会主义而进入的状态。德国从个人主义和共产主义哲学破产的废墟上崛起,成为一种组织,其中个人身份融入到更高的存在国家整体之中。个体不过是更大的、压倒性的德意志民族的驯服的组成部分,希特勒在《我的奋斗》中说,“个人最终应该逐渐认识到他的骄傲如果与国家的存在相比是没有任何重要性的。首要的是民族精神和意志的统一更值得追求,它要比个人精神和意志重要得多。”在这种哲学中,个体人权的观念是荒谬的。

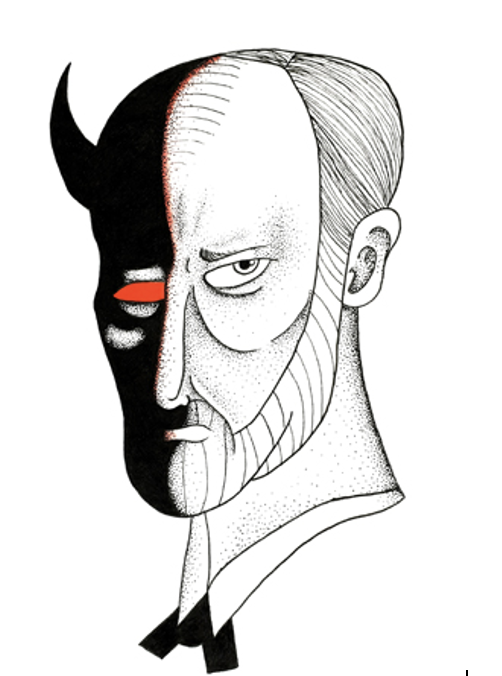

杰克克林逊(Jack Collinson)的恶魔西格蒙德弗洛伊德,2022年。

领袖原则(德语: Führerprinzip)政治概念,指对国家政治领导者的个人忠诚---译注)得出的逻辑结论被赫尔曼·戈林(Hermann Göring)在1945-46年战犯审判中用来为自己辩护,在1961年以色列的审判中被纳粹德国的高官阿道夫·艾希曼(Adolf Eichmann)为自己辩护:因为所有的决定、意志和法律都存在于元首作为德意志民族的体现,无论是戈林还是艾希曼都不应该为此负责。他们是在遵从绝对服从的道德义务,因而不过是执行合法权威(最高)的决策。而且,他们没有做恶:相反,他们将国家解放出来实现了掌权的意志,那些行动事实上实现了国民善的意志,而那些没有做到这些的是恶。如果把艾希曼的辩护翻译成“仅仅听从命令”就错过了纳粹主义背后的可怕逻辑。遵从命令不是在政治自由主义下的辩护:当人们在军队、警察部队后者其他政府部门工作时,他们不能也不应该放弃自己的道德能动性,因而仍然要为其行动负责。但是,当人们在一个没有道德能动性的体制下,除非绝对服从比如体现在元首身上的国家意志,纳粹的辩护是扭曲的但符合逻辑的。

在斯坦陵布什(Stellenbosch University)大学哲学系读书期间,后来的纳粹宣传家迪恩·达特(Dean Dart)很可能喜欢阅读海德格尔和希特勒的作品。他可能特别喜欢海德格尔在《黑色笔记》(1931年和1945年之间写成的,死后在2014年出版)中的主张“世界犹太教在任何地方都是抓不住的,他们并不需要卷入军事行动却在继续发挥影响力,而我们则不断牺牲民众中最优秀的新鲜血液。”达特或许相信自己就是种族隔离制度之一的思想转世和斯坦陵布什大学毕业生约翰尼斯·范·伦斯堡(Johannes Van Rensburg)。1933年,伦斯堡到德国旅游时遇见了希特勒和戈林。他后来成为南非纳粹党牛车卫队(the Ossebrandwag)的领袖,战后被纳入到国家执政党国大党。种族隔离制在1948年实施,德国外交部在1944年宣称牛车卫队就是“建立在领袖原则之上,反对帝国,资本主义者、共产主义者和犹太人。”

英国电影导演亚当·柯蒂斯(Adam Curtis)曾经指出,纽伦堡审判中创造出来的“善良战胜罪恶的战争”叙事已经压制了人们对纳粹主义思想基础的调查。但是,当我们更深入地考察他们使用苏格拉底式理由分析的时候,纳粹的可怕行径的理由就变得显而易见了:他们使用和相信某些特别糟糕的推理。同样的情况可以用来说明南非白人民族主义、斯大林主义、毛主义和美国知名摇滚乐队的歌曲“零年”。

但是,这里仍然让人感觉到有些不对劲儿。罪恶真的只是在伦理问题上的无知或糟糕推理吗?某些反人类的滔天罪行---种族灭绝、恐怖饥荒、轮奸、奴隶制等---无论是从描述还是从解释上似乎都要求比“逻辑不充分”更多的东西吧。还有另一个问题萦绕在对罪恶的哲学探索中---对罪恶的哲学解释可能很快就变得模糊不清,而且往往受制于主观臆断。

一个超级外来文化或者一个强大的人工智能或许在观察地球环境状态时使用一种功利主义途径来回应:为了避免灾难性气候变化和后续的地球灭绝事件,8.7百万物种中有一个---智人(Homo sapiens)要么灭绝要么被彻底淘汰。虽然这样的伦理处方在我们看来可怕得很,对于全球生物圈的其他物种来说则是好事。如果人类以当前模式持续下去(让我们坦率地说,除了加速这个过程之外,我们并没有做任何事来显著地改变自己的行为),70%的物种可能在人类灭绝之前消失。消灭某个物种或让一个物种大面积淘汰以挽救数百万其他物种似乎成了好事。

人类已经消除了脊髓灰质炎病毒,因此我们显然并没有认为种族灭绝必然错误。对于我们为了整体利益应该消灭或者基本淘汰某些物种的观念,人类绝对感到很舒服。比如野猫或外来入侵猫毁掉了某个岛屿的环境,因此在这个环境中应该被消灭。如果从外星人或人工智能的视角看,我们或许拥有很多智慧但就像野生物种一般,正如猫和我们相比那样。但是,这里,旁观者再次成了罪恶讨论的重要角色。罪恶概念本身仍然模糊不清和带有主观性。

罪恶心理学

探讨罪恶概念的另一个途径是寻求神经学解释。用斧头杀害了父亲、母亲和哥哥的南非亨利-范-布雷达(Henri van Breda)的罪恶行径是精神疾病或药物引发精神失常的结果。有些神经科学家的确在寻找“E综合症”,这个字母E代表罪恶。笼统的观点是E综合症或精神疾病或其他种类的反常脑部状态是罪恶的身体起因。这个观念也与苏格拉底的思考有某种联系,因为它提出功能和心理正常的个体不可能犯下如此罪恶。罪恶是身体功能失常者的结果。

不幸的是,他有关罪恶概念的唯物主义途径存在两大严重问题。第一个是除非每个作恶者都有精神疾病或E综合症,否则罪恶和大脑/心理健康之间的联系就只是偶然性的。但是,认为并非所有作恶者都拥有精神疾病或E综合症就是有道理的。有些作恶者没有可观察到的脑部功能失常。比如在观看了审判中的艾希曼之后,哲学家汉娜·阿伦特(Hannah Ardent)得出结论说,此人很清醒,似乎没有任何精神失常之处,但他负责为大屠杀提供后勤保障。而且,有很多拥有精神疾病或患有严重幻觉的人并没有犯下罪恶。不是每个疯狂头脑(meth head脱氧黄麻碱上瘾者)都是精神病杀手。其实,患有严重神经问题的幻觉个体能做好事。因此,虽然它有时候促成罪恶心灵,除了神经障碍之外肯定还存在某些别的东西。

罪恶形象(© Jack Collinson 2022)

第二个问题是E综合症仍然不能告诉我们罪恶是什么。让我们假设伊斯兰国家的所有成员或只是多数人拥有E综合症:我们仍然必须定义罪恶是什么,这又回到模糊不清和主观性状态。第一次世界大战中的英国陆军司令道格拉斯·黑格(General Douglas Haig)要么是罪恶的索姆河屠夫(Butcher of the Somme第一次世界大战中规模最大的一次会战,时间发生在1916年6月24日到11月18日间,英、法两国联军为突破德军防御并将其击退到法德边境,于是在位于法国北方的索姆河区域实施作战,双方伤亡共计130万人,是一战中最惨烈的阵地战。---译注)---徒劳地将所有年轻人都投入绞肉机---要么是陷入堑壕战灾难的人。与未成年男童发生性关系是罪恶,但与年轻男孩子发生性关系则是古希腊社会组织的组成部分,甚至可能是增强社会凝聚力的好事。勒死孩子的系列杀手获得死刑处决,但比尔•克林顿当政时期的美国前国务卿玛德莱娜·奥尔布莱特(Madeline Albright)主导了造成大约五十万伊拉克儿童痛苦死亡的战争却仍然获得退休金。2008年,她写了一本书《向下任总统建言:我们如何重建美国的声誉和领导力》。就环境问题而言,该死的人类物种需要被禁闭在精神病院里。有关罪恶概念的唯一确定性似乎是它没有解释任何东西,尝试给罪恶下定义就像尝试抓住剧毒氯气漂浮的云彩。

当然,这样的结论与大众话语格格不入。报纸、演说、社交媒体、普通人的对话都充斥着说某人或某种行为是不容置疑的罪恶的言论。有关唐纳德特朗普的报道往往给人的印象就是此人实际上就是戴着面具的恶魔。

有关罪恶的大众话语是一个例子,说明美国哲学家查尔斯·史蒂文森(Charles Stevenson)所说后来被艾耶尔(A.J. Ayer)普及了的术语“情感主义”。在这个观点看来,称某个东西罪恶不过是表达一种情感,指某个难以置信的可怕行为或个人。同样,我们有关罪恶的文化观可以是集体性厌恶和恶心。比如看到卢旺达种族屠杀时,我们对赤裸裸的野蛮残酷感到震惊,以至于忍不住称“胡图族联攻派民兵”(the Interahamwe)是恶魔。我们的情感如此强烈以至于将作恶者排除在人种之外,宣称存在善恶之分,就这么回事。但是,就算有司法惩罚、公开谴责、人权宣言,但残暴恶行仍然一再发生。为什么?答案就出现在深刻和令人担忧之处,藏着自我恶魔的黑暗空间。

在20世纪20年前和30年代初,西格蒙德·弗洛伊德环顾四周发现另一场战争即将来临。而他刚刚目睹了一场大战的大屠杀。所有死者和快要死的人---弗洛伊德想到,人类的生存欲望(爱欲)之外可能存在一些别的东西,他称之为死亡冲动或塔纳托斯(Thanatos),这是根据希腊死亡之神命名的。塔纳托斯是心灵中寻求湮灭和拒接生命的部分。弗洛伊德在塔纳托斯中辨认出人性中藏着虚无主义、虐待狂、性受虐狂、过分享乐主义、自我毁灭、暴力、攻击、欺骗等。弗洛伊德看到,这个世界受制于塔纳托斯,这让未来无法控制的大火变得不可避免。

列奥·斯特劳斯(Leo Strauss)在1941年的演讲中说,“德国虚无主义拒绝文明的原则而偏爱战争和征服,偏爱战争美德。”乔治·奥威尔(George Orwell)在1940年写的《我的奋斗》书评中说,“社会主义,甚至资本主义(有些勉强地)对民众说‘我给你好日子’,希特勒对人们说‘我给你战争、危险和死亡,’结果整个国家都匍匐在他的脚下。”随着葬礼游行干巴巴的嘎嘎声,整个国家为塔纳托斯献祭,同时把整个世界都拖了进去。

笑声和歌曲驱散了这个世界的地狱。但是,在我们这个时代,当人们在全世界乘飞机旅行欣赏它的美丽时,所有那些色彩斑斓的鱼儿跳过美丽的珊瑚,我们知道人类产出的二氧化碳排放将会永远地毁灭这些珊瑚。最终,我们不在乎或至少我们没有在乎到实际上改变自己行为的地步。我们集体走向毁灭,在把生活的富足变成灰烬,这是普遍的虚无主义,是拿着斧头随意砍杀和破坏。这是全球化的死亡冲动。

在弗洛伊德之前,德国作家和《浮士德》的作者约翰·沃尔夫冈·冯·歌德(Johann Wolfgang von Goethe)就这样抓住了死亡冲动的本质:

所有存在的东西都要消失

不会错过,本该如此

如果本来就什么都不存在更好

因此,你们人类所说的毁灭

罪恶、恶魔简单来说都是

我的势力范围,是我偏爱的因素。

《浮士德》第一部,大卫·卢克(David Luke)英译,1987)

当我们使用空洞的“罪恶”语言,宣称作恶者心理上存在问题或把责任推给上帝,然后将暴行变成人类出格越轨的行为,我们其实忽略了人性中的根本部分。我们作为集体可能犯下种族灭绝的罪行,我们作为个人都可能成为集中营的警卫。我们都贪生怕死;这让我们成为人。除非直面我们黑暗的本性,诚实地试图认识它们,而不是转过脸去不看或拒绝其存在,否则一代又一代人还是无法应对徒劳宣称的“罪恶”。

作者简介:

特里斯坦·泰勒(Tristen Taylor),南非斯坦陵布什大学(Stellenbosch University)环境伦理学研究员。

译自:Demons of the Self by Tristen Taylor

https://philosophynow.org/issues/148/Demons_of_the_Self

【下一篇】【顾永新】西汉《公羊》学授受源流考