【陈霞】“孔庙三碑”中的鲁国四相

“孔庙三碑”中的鲁国四相

作者:陈霞

来源:《走进孔子》2023年第2期

《乙瑛碑》《礼器碑》《史晨碑》是东汉时期刻立于曲阜孔庙中的三幢著名古碑,因其在中国碑刻历史上极为珍贵,素来被誉为“孔庙三碑”。如今,这几幢碑已有近2000年的历史,而和它们一同跨越千年并接受后人瞻仰的,还有碑中所载的四位鲁相。他们是东汉后期相继任职于鲁国的乙瑛、平、韩敕和史晨。这四位鲁相,由于官职较低,其具体事迹在文献中几无记载,然而,作为身居孔子故里的地方官员,他们以尊孔之心,履职尽责,在孔庙保护、释奠礼推动等方面做出了重要贡献,故而能随石碑流传千古。

一、鲁国四相

乙瑛、平,二人同见于《乙瑛碑》。根据碑文记载,乙瑛与平二人在东汉桓帝永兴元年(153)前后相继担任鲁相。乙瑛,碑文记其“字少卿,平原高唐人”。乙瑛之名与事迹仅见于《乙瑛碑》。平的事迹更是如此,除了《乙瑛碑》寥寥数言之外,亦无他载。碑文记载“前鲁相”乙瑛鉴于阙里孔庙存在“褒成侯四时来祠,事已即去,庙有礼器,无常人掌领”的状况,向朝廷上书请求设置“守庙百石卒史”一职,以典守孔庙。奏书经过司徒吴雄和司空赵戒上报给汉桓帝,获得桓帝批准。乙瑛在上书朝廷后不久即卸任,皇帝诏书下来时,已是平任职期间。平根据诏书“(选)(其)(年)(卌)(以)(上),经通一艺,杂试通利,能奉弘先圣之礼,为(宗)所归者”的要求,主持选拔出孔龢出任第一任百石卒史。曲阜县令鲍叠“造作百石吏舍”,以作为办公场所。由此,曲阜孔庙有了国家任命的守庙官。[参见《永兴元年乙瑛置守庙百石卒史碑》,杨朝明主编《曲阜儒家碑刻文献集成》(上)。本文所引碑文均出自此书,下文仅列碑名]

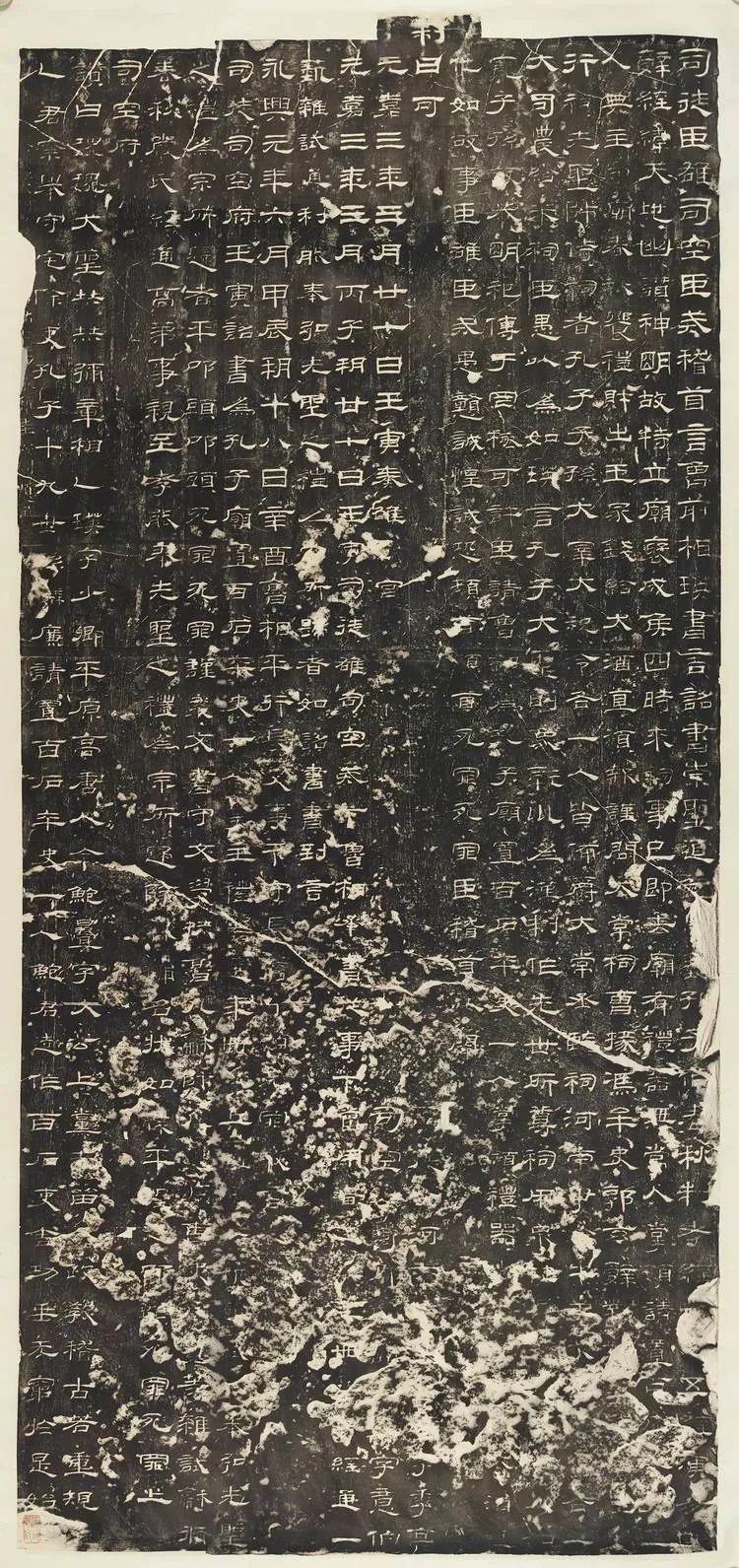

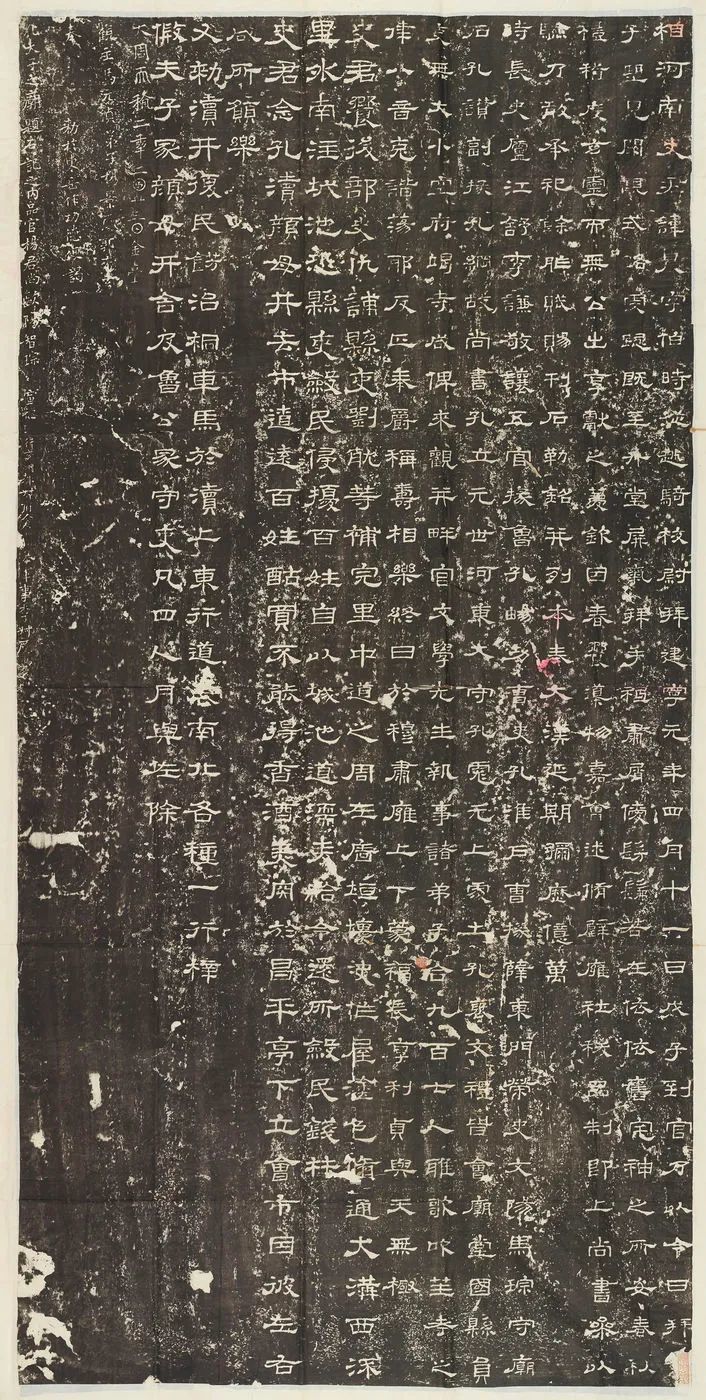

《乙瑛碑》(现存于曲阜汉魏碑刻陈列馆)

韩敕,事见《礼器碑》。碑文记载韩敕为“河南京”人,字叔节,时人尊称韩明府,东汉桓帝永寿二年(156)时,任鲁相。韩敕任职期间,主要做了以下几件事:其一,“复颜氏亓官氏邑中繇发”,免除了孔子舅家颜氏与妻家亓官氏两族的徭役;其二,“念圣历世,礼乐陵迟”,于是“造立礼器”;其三,“修饰宅庙,更作二舆,朝车威熹”,在孔庙添造了舆车;其四,“宣抒玄污,以注水流”,疏通、整治孔庙内的水流通道。韩敕的这番作为“上合紫台,稽之中和;下合圣制,事得礼仪”,获得上下一致赞赏,故“四方士仁,闻君风耀,敬咏其德……乃共立表石,纪传亿载”。(参见《永寿二年韩敕礼器碑》)

史晨,事见《史晨碑》。据碑文记载:史晨,字伯时,河南人,于东汉灵帝建宁元年(168)至鲁任相。到任之后,即择令日拜谒孔子,并“行秋飨”,祭祀孔子。其间,他发现孔庙祭祀竟“无公出酒脯之祠”,且春秋二季飨礼并不按时举行。他认为作为“本国旧居”,孔子祭祀之礼“阙而不祀”是不合礼制的。于是他于建宁二年(169)上奏朝廷,请求在曲阜孔庙亦如京师辟雍一样行春秋飨礼,并由国家担负春秋二祭所需费用。史晨的请求获得批准。于是史晨在孔庙组织春飨祭孔活动,吸引鲁地周围众多官员咸来观礼。此后,史晨还会同部史、县吏对阙里进行了整修;为了方便百姓,还于昌平亭下立会市,整修孔渎与颜母井两地之间的道路;等等。(参见《建宁二年史晨前后碑》)

据《后汉书·光武十王列传》可知,东汉时期,鲁国是光武帝之子东海王刘强的封国,属豫州刺史部,下辖鲁、卞、驺、蕃、薛、汶阳六县。在西汉以来逐渐加强的中央集权制度下,诸侯王在封国内“惟得衣食租税,不与政事”(《汉书·诸侯王表》),其行政治理皆由朝廷选派官员,王国无官吏任免权。诸侯国“每置傅一人,相一人,皆二千石。……相如太守”,西汉成帝后“更令相治民”(《后汉书·百官志五》)。可见,东汉时期的国相如同郡守,负责国内政事。上述鲁国四相即鲁国的最高长官,负责鲁地政事。从碑文记载来看,作为孔子故乡的地方官,管理孔庙、组织祭孔是他们政务的重点。

乙瑛碑清末拓本

二、四位鲁相与孔庙

孔庙建立于孔子去世后不久,并经孔子后裔、弟子、儒生以及鲁地管理者的保护,“至于汉二百余年不绝”(《史记·孔子世家》)。汉代以来,随着儒学上升为国家的统治思想,孔子地位提升,其祭祀之礼也渐受重视。汉平帝于元始元年(1)下诏,封“孔子后孔均为褒成侯,奉其祀。追谥孔子曰‘褒成宣尼公’”(《汉书·平帝纪》)。这次加封,标志着孔子被列入国家正式祀典,由“褒成侯”专奉孔子之祭。东汉时期,帝王祭孔渐成惯例。东汉光武帝刘秀,于建武五年(29)途经鲁地,派大司空祭孔,开创了后世帝王遣官祀阙里的先例。永平十五年(72)汉明帝东巡过鲁,盛祀孔子及七十二弟子,首开祭祀孔子弟子之例。后来,汉章帝、汉安帝东巡之时,均依例到曲阜祭祀孔子及七十二弟子。如此来看,曲阜孔庙与孔子祭祀备受重视。然而,从“孔庙三碑”所载内容来看,这种重视仅限于祭祀当时,帝王祭祀结束即回京师自不必说,即使是褒成侯,也是“四时来祠,事已即去”。这一方面是因为褒成侯封邑在瑕丘(今兖州)而非鲁都曲阜,所以往往是祭祀结束后便返回自己的封邑,对于孔庙的管理或不能尽心;另一方面,当时的汉王朝对曲阜孔庙应该尚没有具体的制度保障。所以,孔庙的日常管理与具体事务考虑的职责,都落在鲁相与当地官员身上。从碑文记载来看,乙瑛、平、韩敕、史晨四位鲁相对于曲阜孔庙主要做了以下努力:

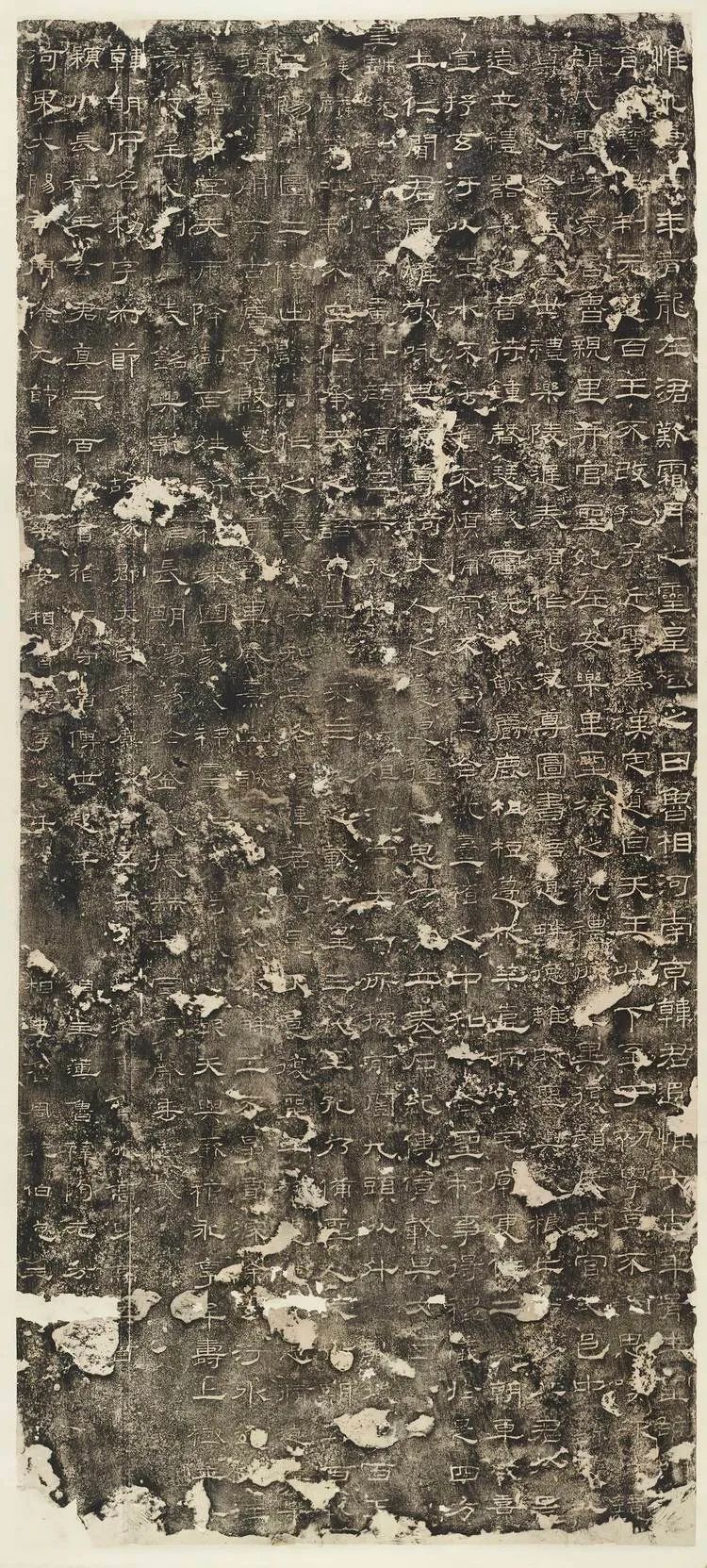

《礼器碑》(现存于曲阜汉魏碑刻陈列馆)

首先,请置百石卒史,使孔庙有了专人管理。乙瑛的上书获准后,鲁相平根据诏书要求主持遴选,“文书、守文学掾鲁孔龢,师(孔)(宪),(户)曹史(孔)(览)等杂试。龢修《春秋》严氏经,通高第,事亲至孝,能奉先圣之礼,为宗所归。(除)(龢)补名状如牒”(《永兴元年乙瑛置守庙百石卒史碑》)。经严格遴选,孔龢成为孔庙历史上第一任百石卒史。百石卒史是汉代俸禄为百石的官职。根据文献记载,汉代官秩等级以石为单位,共十七等。最高为万石,最低为百石。显然,百石卒史在汉代为最低等级的官职。官职虽小,却是食朝廷俸禄者。百石卒史的设立,“表明孔子庙的管理由孔子后裔的个人行为改变为国家行为,初步奠定了孔子庙在国家政治生活中的地位”(《永兴元年乙瑛置守庙百石卒史碑》“论说”)。

其次,请依社稷行春秋飨礼于孔庙。东汉时期,曲阜孔庙的祭孔之礼主要由褒成侯行四时祭祀之礼,而地方政府祭祀并没有形成一定规制。乙瑛在永兴元年(153)上书请置百石卒史时,一并提出在曲阜孔庙实行“春秋飨礼”,“财出王家钱,给犬酒直”,祭祀以犬为牲,经费则由国家承担。乙瑛的这一请求获得了汉桓帝的批准。但至汉灵帝建宁元年(168)史晨出任鲁相时,官方的春秋飨礼“阙而不祀”。从乙瑛上书至史晨到任,短短不足二十年,当年所奏请的春秋二礼却已消失不见,这一方面体现了当地官员执行不力,另一方面也说明官方的孔庙春秋二祭尚未形成惯例。史晨为此“寝息耿耿,情所思惟”,遂上书朝廷:“臣辄依社稷出(王)(家)(谷),(春)(秋)(行)(礼),(以)共烟祀。”史晨的上书获得汉灵帝批准。从此以后,曲阜孔庙享受国家春秋二祭,其级别如社稷神同等对待。

再次,造立礼器,修饰、修缮孔庙。除了完善孔庙祭祀礼仪之外,修饰、修缮孔庙也是鲁相等地方官员的重要政务。韩敕任职期间,就对孔庙进行了一番修整:“造立礼器,乐之音符,钟磬瑟鼓,雷洗觞觚,爵鹿柤梪,笾柉禁壶,修饰宅庙,更作二舆,朝车威熹。宣抒玄污,以注水流。”(《永寿二年韩敕礼器碑》)收集整理了古乐谱,添置了钟磬瑟鼓等乐器,雷洗觞觚等酒器,爵鹿柤梪、笾柉禁壶等祭器,让孔庙礼器更为完备。此外,还疏通修整了孔庙的排污设施,使得孔庙不致因积水毁坏。

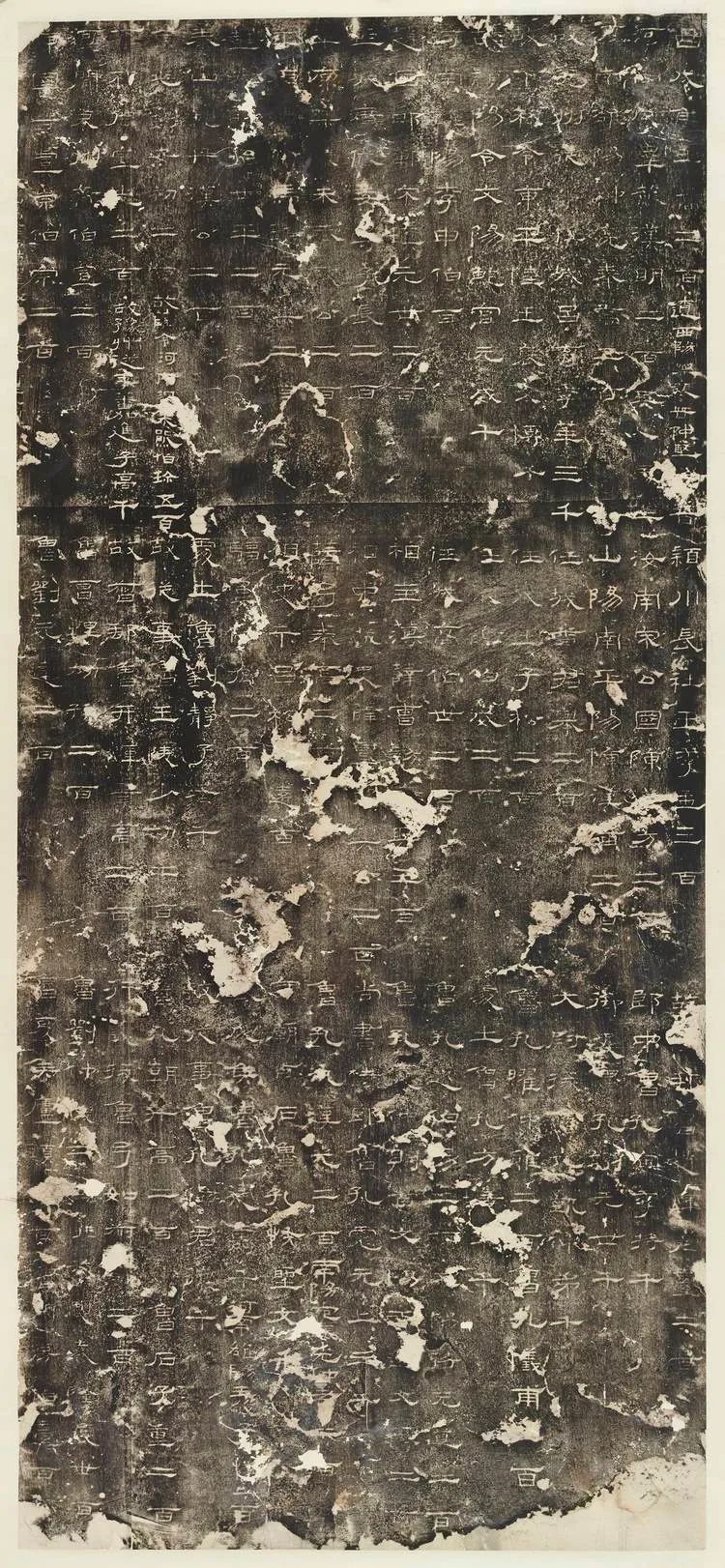

礼器碑清末拓本碑阳

礼器碑清末拓本碑阴

三、鲁国四相的历史贡献

“丹青所以图盛迹,金石所以刊不朽。”“孔庙三碑”中的四位鲁相只是汉代历任鲁相中的普通几位,但其所行之事与孔庙密切相连,故而被时人称颂,并刊石勒名,树立于孔庙,以传后世。虽然也因碑中所记春秋飨礼与费用公出之请旋举旋废,而招致后人“有司崇奉不虔”(洪适:《隶释》)等批评,但其举在孔庙以及释奠礼的发展史上无疑具有重要意义。同时,对孔子思想与儒学在当时及后世的传播都有一定的作用。

乙瑛在给皇帝的上书中重申之前诏书对孔子的称颂:“诏书崇圣道,(勉)(六)(艺)。孔子(作)《春秋》,制《孝经》,(删)(述)五经,演《易·(系)辞》,经纬天地,幽赞神明,故特立庙。”这是当时最高统治者对孔子贡献与地位的认识与评价。碑文又记首任百石卒史孔龢“修《春秋》严氏经,通高第,事亲至孝,能奉先圣之礼,为宗所归”。通经、事亲至孝、奉先圣之礼,这些既是当时的选官标准,也是被推崇的社会风尚。这些评价与标准都刻于石碑,并树立于孔庙,在传播媒介尚不发达的东汉乃至其后的古代中国,无疑起到传播官方意识形态、弘扬孔子思想的功效。

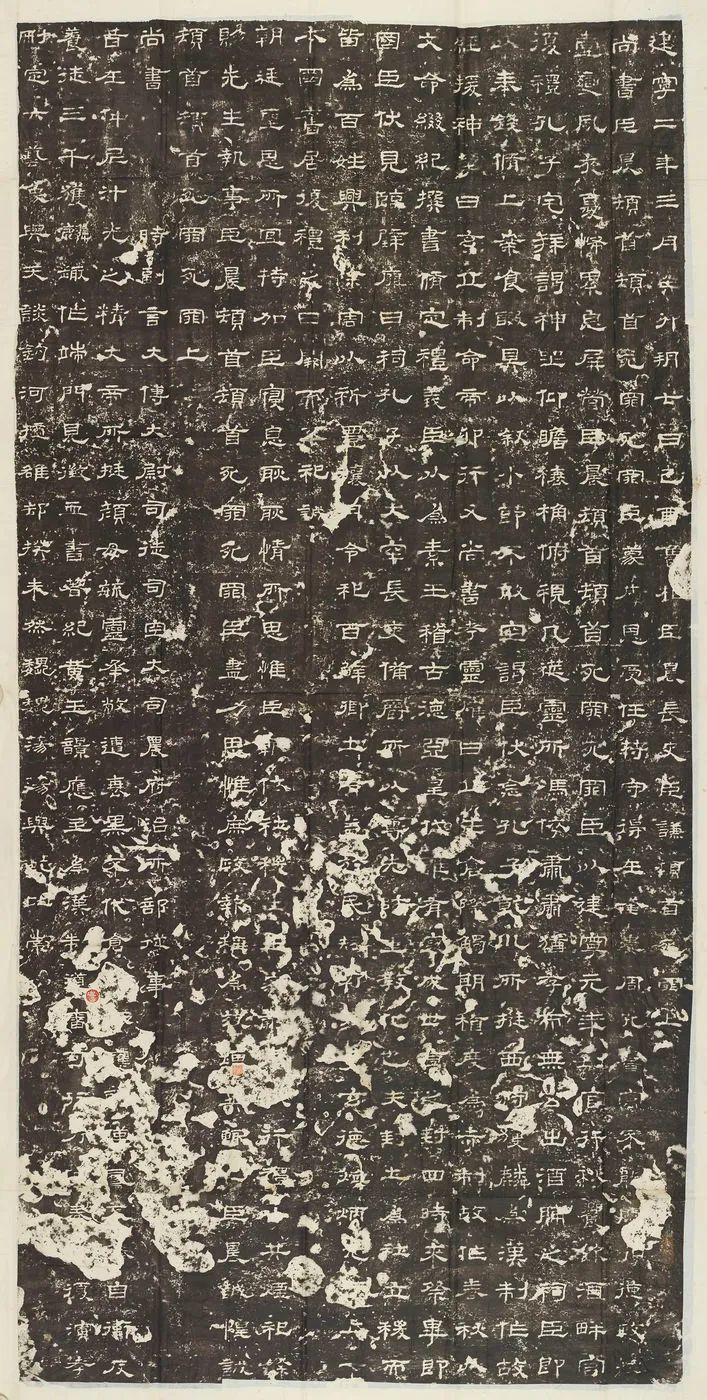

《史晨碑》(现存于曲阜汉魏碑刻陈列馆)

作为一国之相,其一举一动无疑具有社会引领效应。《礼器碑》记韩敕于孔庙造立礼器,吸引众多人员捐资支持。这份捐资名单刻于碑文之末,以及碑阴、碑侧。人员多达一百余人,除鲁国现任的地方官员外,还有为官朝廷或其他州、郡、县的鲁籍人和非鲁籍人,地涉今天的山东、河北、河南、江苏、浙江一带。这些人上自朝廷的尚书侍郎,下至地方主簿、从事;有封爵的王侯,也有隐居不出仕的处士,甚至还有许多仅署地名和人名而无官职者;捐资数额则从一百钱到五千钱不等。从这份捐资名单可见韩敕之举在当时引起的轰动效应。《史晨碑》记载,史晨在孔庙举行春飨之礼时,亦吸引众多人员前来观礼。碑文记众人“皆会庙堂,国县员(冗),吏无大小,空府竭寺,咸俾来观。并畔宫文学先生执事诸弟子,合九百七人,雅歌吹笙,考之(六)律,八音克谐,荡耶反正,奉爵称寿,相乐终日”。以上两相所举之事之所以引得这么多人参与,除了他们位居一国之相的官职影响以及个人魅力之外,更重要的,应该是事关孔子、孔庙。这是西汉武帝“罢黜百家,表章六经”以来儒学发展、孔子地位提升的重要体现。同时,在这样的社会效应下,孔子思想必然也会通过这些人员在各地传播开来,起到引领当时社会重视孔子、学习儒学、践行儒家思想的作用。

史晨前碑乾隆拓本

史晨后碑乾隆拓本

小结

自汉武帝“罢黜百家,表章六经”后,儒生广泛参政,与文吏一起组成汉代的官僚队伍。文吏是秦代法家传统的继承者,熟晓各种法律法令,奉法律条文为圭臬,为政严酷;儒生则以儒家思想为指导,主张为政以德、劝学兴礼、教民、导民。两种官吏对汉王朝不可或缺,是“汉家自有制度,本以霸王道杂之”在选官制度上的体现。而文吏与儒生也在矛盾与冲突中不断影响,相互转化,形成汉吏“吏服雅驯,儒通文法”的执政特色。从孔庙“孔庙三碑”对四位鲁相有限的记载中,我们无法判断他们属于文吏还是儒生,但作为鲁国的地方官,他们对孔子的推崇、对孔庙的保护,以及对孔子祭祀礼仪的推动,除了职责所在,应该也如史晨在给汉灵帝上书中所表达的那样,有一份“(阐)弘德政,恢(崇)壹变”(《建宁二年史晨前后碑》)的为政之理想蕴含其中吧。

作者简介:

陈霞,孔子研究院副研究员,主要从事先秦儒学、曲阜碑刻文献方面的研究,在《甘肃社会科学》《光明日报》《管子学刊》等刊物发表文章10余篇。

责任编辑:近复