【罗布·博迪斯】痛苦政治学

痛苦政治学

作者:罗布·博迪斯 著 吴万伟 译

来源:译者授权 发布

医学科学只能告诉我们这么多。要充分了解疼痛,我们还需要历史、哲学和艺术等文化工具。

疼痛经验并非人类独有的东西。疼痛有悠久的历史,随着时间的推移和地点的变动而有所变化。详细阐述这个历史能揭露人类痛苦的政治学,它位于人类衡量、确认和抛弃痛苦体验的各种尝试的核心。

表达疼痛的语言可以追溯到古代,往往混合了情感和身体两个方面。除了英语和其他欧洲语言之外,悲伤、痛苦、绝望和懊悔与身体上的疼痛的重叠是人们表达痛苦的词语的核心特征,这在古希腊语、拉丁语、阿拉伯语、乌尔都语和汉语中都是如此。千百年来,“我感到痛苦”的命题既是情感上的也是身体上的。虽然这种语义重叠似乎是一致性的,但是,从古希腊的ὀδύvη (odúnē)到拉丁语的 dolor、阿拉伯语的 wajaʿ、波斯语、印地语、乌尔都语的 dard到汉语的“痛”,准确的概念化还是存在巨大差别。 而且,还有不可言喻的象征手法的丰富历史:疼痛虽不能用语言说出却仍然可以表达出来。我们完全有可能通过记录体验和表达种种疼痛的特定历史过程来显示痛苦的庞大多样性,同时遵循将情感和身体的痛苦都编织在一起的历史传统。反过来,这将产生一种效应,既是隐含性地去自然化过程,又将当今的疼痛体验置于特定背景之中,从而打破两个世纪以来现代医学专业知识的垄断。

比如,就拿古代希腊表示悲痛的概念 ἄχεος (ákheos)为例。它是荷马史诗《伊利亚特》中表达痛苦或者悲伤的关键概念之一,但它也是希腊语中表示疼痛/痛苦的众多词汇之一。虽然阿喀琉斯和其他情感之间有联系,但这个名字首先让人想到的是悲伤痛苦,阿喀琉斯在史诗最后部分进行的大部分激烈行动所携带的正是这个名称让人想到的痛苦。你可能反对说,阿喀琉斯是虚拟作品中的人物,是半人半神的人物。这种痛苦只是文学性的,不是字面意思上的痛苦,不是人性的东西。但是,《伊利亚特》的观念和行为都是基于多个世纪的美德、信念、战争和礼仪为框架,它是古希腊人自我塑造的关键,是柏拉图的《理想国》的核心互文性文本。如果希腊人学到了如何对付疼痛的方法,在某种程度上,他们就是从阿喀琉斯那里学到的。

虽然故事流传了下来,但那些痛苦的活动随着时间的推移而发生了改变。在《伊利亚特》中,当阿喀琉斯听说他的朋友帕特洛克罗斯(Patroclus)、战友或者恋人死亡之后,他一头扑倒在地斯扯头发,他的随从都嚎啕大哭。最终找到尸体之后,阿喀琉斯泪流满面,痛哭流涕、哀嚎不停。他就像一头幼崽被猎人射杀的狮子,他的痛苦很快被引向愤怒和报复的强烈欲望。虽然阿喀琉斯的母亲最终到来,给了他新盔甲,但还是发现他仍然抱着帕特洛克罗斯的尸体不放,不停哭泣。

但是,到了柏拉图时代,《伊利亚特》中的很多明显美德已经引起质疑。在公元前460年的红彩陶螺旋状装饰物的像花瓶一样的器皿上,这或许是在《伊利亚特》后300年左右首次用文字刻写的东西,人们能够看到阿喀琉斯深感痛苦的时刻,那是他母亲看到的场景。艺术家并没有显示阿喀琉斯抱着帕特洛克罗斯的尸体不放,泪流满面哭个不停,而是描述阿喀琉斯独自一人完全隐藏在裹尸布后面,只露出头顶和从象征意义上说很重要的脚踵。

描述戴着面纱的阿喀琉斯的双耳喷口杯(大约公元前460年),承蒙巴黎卢浮宫提供。

根据道格拉斯·凯恩斯(Douglas Cairns)的研究,戴面纱已经成为古希腊文化中主要的展示法则,恰恰是要掩盖眼泪和悲痛的表情。出现这种场景的新做法是要使其吻合古代雅典普遍接受的规范,因为大庭广众之下流泪与社会规范相悖。悲痛表明的脆弱性依靠面纱遮住,既是保护痛苦者免于身份地位受损,也是在保护现场人员,使其看不到令人痛苦的景象。面纱是悲痛的象征,用来掩盖痛苦的痛苦标志。

如果与三个世纪前的史诗相比,画家避免让参观者---使用者和拥有者---看到不受任何控制的悲伤画面,这显示出艺术家们更加忠诚于公元前5世纪的痛苦脚本。

从社会角度看,阿喀琉斯的悲痛很难处理,从个人体验看,我们也很难解读。于是,面纱就成为一种表达方式,似乎是在没有话语和面部表情地诉说:“我感到非常痛苦。”

这幅面孔平淡无奇:不是面具,而是删除,痛苦被投射到天上。

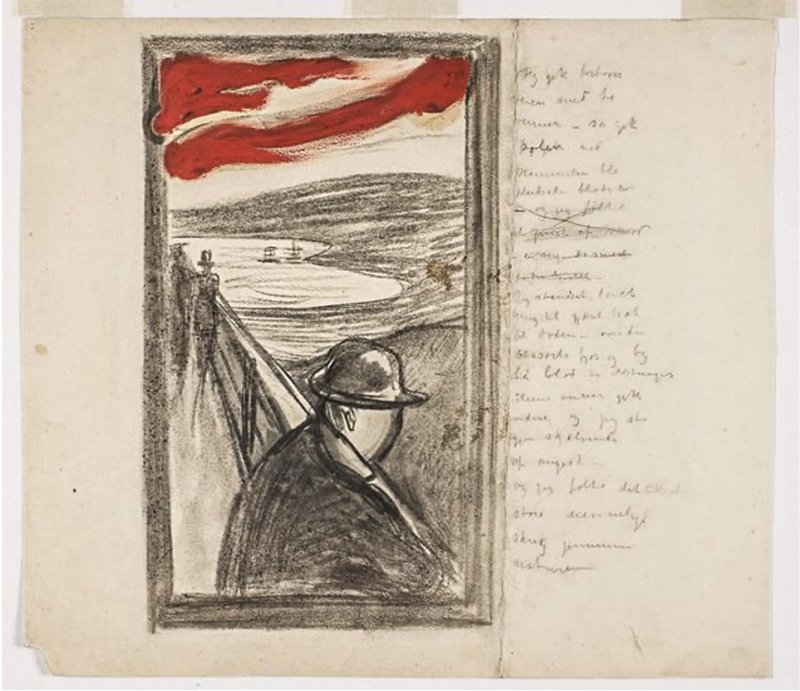

挪威艺术家爱德华·蒙克(Edvard Munch挪威表现主义画家和版画复制匠。他的画作主题的强烈精神和感情和对心理苦闷的强烈的、呼唤式的处理手法对20世纪初德国表现主义的成长产生了很大影响。---译注)在不同的环境中明白毫无表情的面庞和不发一言的沉默的潜能。他自己的痛苦面容的茫然展示出不可言喻的情感悲痛的另一种迹象,那仍然是可表达和可了解的东西。受到丹麦哲学家索伦·克尔恺郭尔(Søren Kierkegaard)论述焦虑和沉溺于悲伤、贫困和自杀想法的刺激,蒙克不由自主地沉溺于绝望(fortvilelse)之中,那是绝望和极度悲痛的混合体。

爱德华·蒙克(Edvard Munch)的画作‘绝望’(Fortvilelse 1892)。承蒙奥斯陆蒙克博物馆提供。

这种痛苦姿态激发起很多人关注其画作包括《呐喊》(1893)的热情,但是它们背后基础是单一体验,

挪威画家爱德华·蒙克1893年创作的绘画作品《呐喊》

他为画作《绝望》(Fortvilelse, 1892))匆忙记下的接近准备性素描,这里重现当代诗人伊斯里尔·法尔克(Eirill Falck)的译本:

我和两个朋友沿着道路散步,

太阳落山了

天空突然像鲜血一般红

我突然感到一阵忧伤

… 一阵钻心的疼痛…

我停下脚步---依靠在栅栏上

累得要死

蓝黑的峡湾和城市上空

躺着鲜血凝成的云彩在滴落

{…} 冒烟的鲜血

{…} 我的朋友继续往前走

我站着因为胸部裂开的伤口而颤抖

… 因焦虑而颤抖…

我感受到自然的撕裂

一次没有完结的大声尖叫。

蒙克用这些话语将身体上和情绪上的痛苦---他的忧郁、他心灵的疼痛---转换成世界的痛苦,那里天空在滴血,大自然在哭喊,人们听不见,却可以感受到。蒙克对自身痛苦的描述的不充分性是靠他抹去的试图表达痛苦的诗行标识出来。虽然所有的词语在最后的画作中都被彻底抹去,但痛苦的个人的和身体的表现却展现在画作中。靠在栅栏上的这个人的面部表情平淡无奇---不是表情的缺乏,而是面孔的位置什么都没有:不是面具而是删除。痛苦被投射到天上。对于这个人来说,如果痛苦无法言喻,人们只需要抬头就能明白。痛苦的这种深刻性让痛苦无处不在。蒙克的痛苦语言终极来说是绘画颜料。表达痛苦需要的概念是显而易见的。它们处在特定的位置---忧郁和焦虑,混合着遭到破坏的城市和血淋淋的天空---是十分独特的。想认识到这种痛苦就要求我们拥有文化知识。

可对比的当今痛苦也要求不同种类的知识。比如,我们想象一下歌星嘎嘎小姐(史蒂芬妮·杰曼诺塔Stefani Germanotta)需要有关痛苦的知识来表达她在19岁时遭到强奸的创伤带给她的持久创伤,我们需要有关痛苦的知识来阅读和认识它。作为“在心理健康方面你看不到的我”系列的组成部分,她在2021年接受苹果电视(Apple TV+)的不寻常采访,她在采访中描述了感受到的“全面的痛苦”,随后是一种麻木,这意味着她感受不到自己的“身体”。情感痛苦的身体表现导致医生去寻找内在部分:“我已经拥有这么多核磁共振成像(MRIs)和扫描图,但它们并不说明任何东西。”所有症状事实上都源自那次强奸。她说,“你的身体有记忆,”“当我感到疼痛时,我的感觉方式是我遭强奸后的那种感觉”。这种“整体性的身体崩溃”持续了“几年时间”,一旦“激活”就将重新唤起身体和内心痛苦的整个恐怖记忆。

无论是从文化上说还是从医学上说,这样的痛苦现在越来越多地得到证实。它们没有深部痛觉(nociception指的是对肌腱、肌膜、骨膜施以强烈刺激时产生的疼痛)---疼痛被简化为感觉认知---根本不是身体伤害,而是有关身体、心灵、它们以复杂的动态的方式所处的世界。嘎嘎小姐的话在当今越来越常见了---涉及身体健康、心理崩溃、核磁共振成像和激活---是适当的话语,是正确的文化描述和对她的痛苦的确认和证实。

这样的描述代表了认识论和文化上的反抗时刻。19世纪和20世纪的医学科学家们已经在竭力确定痛苦的位置---将其工作原理客观化,想阐明如何感觉痛苦,如何看待痛苦,如何衡量痛苦。他们试图将伤害或者疾病造成的身体疼痛与心灵焦虑和担忧区分开来。希望对痛苦的机械性解释可以被用来刻画普遍盛行的有关种族、性别、阶级、种族的文明假设的逻辑。为此,成年白人的皮肤和面孔变成了疼痛敏感性的基准。在不同的关键历史阶段,女性、婴儿、犹太人、非洲裔美国人和来自不同国家的土著人被认为是不敏感的或过分敏感的人,过多表现了痛苦(抱怨者)或者就像其他禽兽一样的彻底残忍者。在19世纪末期和20世纪初期的有时候,无感就是由其没有能力感受到疼痛而被辨认出来的。按照意大利犯罪学家、精神病学家、刑事人类学派的创始人切萨雷·龙勃罗梭(Cesare Lombroso)的著名研究,这种特征就是犯罪阶级的典型特征。

疼痛的挑战不能依靠电子工程的隐喻来解决。

在这些试图将情感划分层级的核心是隐含性地确认疼痛是一种身体现象,是末梢神经和大脑之间关系的表现。在20世纪大部分时间里,西方医学科学家在错误观念下工作,疼痛体验能够与强度等级挂钩。刺激越强,疼痛越明显。伤口越严重,疼痛越厉害。显然非常清晰的是,那是根本没有基础的相关关系之一。很大规模的战争创伤体验为医生提供了丰富的实证性信息,非常不方便地戳破了损伤和疼痛的联系。很大的伤口未必总是非常疼痛。

这些奥秘指引研究者去关注神经信号的动态传输过程。这种信号传输不是只朝着一个方向,即从边缘到中心,而且还有由中心到边缘的方向。一种感官刺激如何感受是通过评估部门协调的,该评估部门位于个体的个人经验中,注意力关注伤口的程度、受伤的场合(危险、恐惧、消除疑虑的安慰、安全)还有疼痛概念的文化背景都能提供表达疼痛的框架因素。

虽然在20世纪60年代这些动态变化逐渐被称为大门控制理论的一种创新模式来理解(为大脑和神经末梢之间的信息传输的自动管理负责),疼痛的挑战不能依靠电子工程的隐喻来解决。因此,虽然它部分解释了身体疼痛经验的众多变体,但它并没有解决这个问题,即在没有损伤的情况下也会发现特别严重的疼痛,此外还有慢性疼痛问题。单单依靠神经学研究是不能解释持续性的疼痛的。

朝着疼痛的不可预测性和多学科性的符合逻辑的转向其实就是承认痛苦体验是反复无常的,这应该已经出现了。但是,疼痛过程的生物学普遍性和从皮肤或普遍性的痛苦面庞上显示出的疼痛的客观性和可阅读性都仍然是吸引人的建议。寻找普遍性的痛苦的面部特征是基于一种自17世纪以来就一直存在的错误观念,即表现力丰富的肌肉系统是内心体验的直接表现,现在仍然如此。从老鼠到人,研究者一直在尝试确定痛苦的面庞到底如何,但没有任何效果。

痛苦的面部表情并不比其他任何表现更少。有时候它在微笑,有时候它在发出尖叫的样子。有时候它在磨牙齿。依据蒙克(Munch)的描述,面孔本身并不是说明任何东西的可靠指标。到了20世纪70年代后期出现了一种转向,转而关注对疼痛的生物心理社会学理解,将生物学功能、心理学习性和社会处境结合起来。疼痛体验似乎总是依靠这三个因素。但实际上,学界的学科逻辑意味着痛苦研究持续分隔开来各自为政。大约同一时间,一群著名的疼痛治疗医生起草了一个正式定义,处理根本性缺乏跨学科一致性的疼痛分类学的问题。他们给心理学和社会学了一点儿小恩小惠,但根本上还是保留了疼痛和损伤之间的关系。1979年的定义是疼痛研究国际协会(IASP))的基石。“疼痛是一种与组织损伤或潜在组织损伤(或描述类似损伤)相关的不愉快的主观感觉和情感体验。”明确建立在位于生理研究痛苦核心的伤害性痛觉概念基础上的坚持组织损伤,贬低了没有损伤的情感痛苦和慢性痛苦。随着年龄变化的人类的情感痛苦体验似乎丧失了。不是说这样的痛苦没有成为研究对象,而是说将痛苦放在感官和创伤术语中的形式框架(创伤trauma源自古希腊词汇τρῶμᾰ ,意思是受伤)限制了生物心理社会模式能取得成功的程度。

1979年定义的不充分性最终在2020年7月得到了承认,当时疼痛研究国际协会 添加了修订和更改的清单:

• 疼痛总是个人体验,受到生物学、心理学、和社会学因素不同程度的影响。

• 疼痛和伤害性痛觉是不同现象,疼痛不能仅仅从感官神经元的活动而推断出来。

• 个体通过自己的生活体验学习疼痛概念。

• 个人的疼痛体验报告应该得到尊重。

• 虽然疼痛通常作为一种适应性角色,它可能会对功能器官产生相反影响,对社会和心理幸福产生影响。

• 口头描述只是表达痛苦的多种行为之一,不能交流并不否认人或者非人动物体验疼痛的可能性

可以说,没有一个途径拥有消除疼痛的工具。

这些修改正式提出了激进转变的建议,不仅涉及对待疼痛的方式而且涉及研究疼痛的方式。认定痛苦总是个人性的观点表明任何将其客观化的尝试都是错误的;在形式上将痛苦与伤害性感受区分开意味着所有形式的无伤害的痛苦---情感痛苦、某种慢性痛苦、社交痛苦---落在医学范围之内;承认痛苦是经过学习而得到的概念就意味着提出了一个问题,它是如何习得的,以及谁和什么构建了该概念教育的框架;严肃考虑痛苦的主观性描述则意味着医学证实核实的过程不再求助于拒绝聆听患者声音的诊断性测量工具;痛苦未必是适应性的(进化过程中的目的性)意味着痛苦状态的社会性和心理性起因和后果得到严肃认真地对待;最后,痛苦没有语言中的普遍性能指则打开了大门,承认超越词语表达的痛苦世界的存在。

所有这些---从数百万遭受慢性痛苦、情感痛苦(悲伤、孤独、忧郁、心理创伤等等)受害者的视角和神秘的痛苦条件比如慢性疲劳综合症来看---都是值得欢迎的新闻。对于医学科学和临床研究之外的痛苦研究者而言,这意味着巨大的挑战和机会。这种朝着主观性的和概念学习过程的有意义转向,加上承认痛苦未必需要身体损伤的元素,都标志着医学科学正在包围人文学科。这尤其在历史学家们中引起回响,他们探讨不同时代和地区的各种痛苦经验。可以说,没有哪个途径拥有消除疼痛的工具。但是,医学学科内痛苦研究变化的定位现在要求承认历史学科是痛苦知识的生产者,对医学研究者理解痛苦是什么以及如何治疗痛苦有着重要的意义。

历史上的痛苦知识是非常有用的。有意识地参与到痛苦研究中促成了依照疼痛研究国际协会现在给出的痛苦定义来重新考虑痛苦经验历史的历史学修正。如果人们处于痛苦之中,如果他们说他们感到痛苦的话,档案馆似乎突然之间堆满了痛苦证言。医学界或许不一定证实这样的痛苦,但们现在能证实了。这样做强调了一种需要,即需要了解痛苦的特定场合概念,阅读文献以便找到超越词语和特定痛苦面庞等期待的表达痛苦的方式。因为无论在多大程度上疼痛研究国际协会承认痛苦是习得的概念,仍然很难看清在与医药的遭遇中权力发生了什么样的动态变化,一个病人是腿断了还是心碎了,是病人还是字面意义上的受苦者,都会寻求医疗救助。

治疗过程有自己的惰性。病人和医疗机构各自从看不见的文化脚本中了解到探索和协商痛苦案例,而痛苦体验恰恰依靠这些脚本来协商的。在痛苦者遭遇别人时,无论是医生、朋友还是陌生人,诊断政治学、开处方的逻辑和为医学证明和抛弃背书的文化机理---所有这些都是典型的看不见之物,或者显然属于天生的东西。通过历史上的案例显示在这样的遭遇中发挥作用的社会和文化动力学,以及痛苦的证实(证伪)是如何在特定上下文实现的,病人和医学界都能拥有更好的设备相互向对方提出问题,更好地看待和解读痛苦政治学。

译自:The politics of pain by Rob Boddice

https://aeon.co/essays/pain-is-not-the-purview-of-medics-what-can-historians-tell-us

作者简介:

罗布·博迪斯(Rob Boddice)是芬兰坦佩雷大学芬兰学院经验史卓越中心的高级研究员,以及加拿大麦吉尔大学医学社会研究系的兼职教授。新著有《现代史中的感受和疾病》(与贝蒂娜·希策(Bettina Hitzer)合著2022)、《人道职业》(2021)、《情感、感觉、经验》,与马克·史密斯(Mark Smith)合著2020)。下一本书《认识疼痛:感受、情感和体验的历史》(2023年5月即出)。

【下一篇】【格温德·林·格雷瓦尔】死亡时尚