【李峻】沧海月明桴不归——追忆祥龙师

沧海月明桴不归——追忆祥龙师

作者:李峻

来源:作者赐稿 发布

先师张祥龙教授去世已有一周多,这一周中我虽然帮忙操办了一些老师的身后事,也拟了挽联挽诗,但内心恍恍惚惚,感觉很不真实,总觉得老师的音容还在眼前。后来读到了许多师友以及素昧平生的学人悼念老师的文章,所写的既是熟悉的恩师,又有许多陌生之处,但这陌生并不让人疏远,反带着几分更深层的亲切。老师的形象变得更加饱满丰富,然而这也让我不能不接受,老师确实是走了。

心神激荡之下,不免想写上几句,但又不知从何写起。和老师结缘已经有二十二年的岁月,固然还比不上许多前辈师友,但也将近四分之一个世纪,其中好几年时间,每周都会见面谈话,近年来每年也总有一二次相聚,其间有多少说不尽的往事?但话说回来,流年暗换,转瞬廿载,曾经鲜活的记忆不知何时已变得黯淡不清,能够写下的真切记忆,远比想象中来得少。大概只有内心的悲痛与思念,是这一段悠长时光不可磨灭的证明。所以在这里,大概也只能写下一些碎片吧。

2005年,老师、师母与笔者(右四)在内的部分同门学生合影

我是北大99级的本科生,第一次见到老师,是在2000年的昌平校区。最初的印象,感觉是一个俊朗挺拔的“青年”,看样子也就三十来岁。他给我们上课时正当春日,一走进来就有一种春风拂面的感觉,说话却又沉稳有力,令人心生好感。当然最早的印象已不成具体的画面,但那种感觉却似乎仍在脑海萦绕。

老师教授我们的是西方哲学史,他带着一本厚厚的手抄讲义,感觉备课十分认真。不过当时我已经啃完了数部哲学史,包括罗素和梯利的名著,以及一些国内著作,心想不会有太多新论。但听了几节课之后,我就感觉老师的讲法非常新鲜活泼,和传统哲学史中的讲法不太一样。虽然是讲西方哲学史,但他经常联系到中国和印度的哲学观念,乃至许多文学艺术作品,却又不是离题万里的闲谈,往往与主题相互发明印证,让许多晦涩的命题变得富有生命力。记得比较清楚的一个细节,是某一天正当惊蛰之类的节气,我们这代人都没什么感觉,但老师专门提起,并指着窗外的青山(昌平校区毗邻山间),说此时山里会有什么花开,草木如何萌生,动物又怎么活动,让大家一下子真切地感到了此时此刻大自然中的生机变化。从这里又延伸到人对于时间的体验,思想的活力跃然而出。

不久后,我在图书馆中看到了老师几年前出版的成名作《海德格尔思想与中国天道》,首先让我大吃一惊的是,这位我本以为是刚博士毕业不久的“青年”原来是1949年生人,今年已经51了,但看上去真是完全不显年龄。而书的写法也和我读过的一些哲学书籍完全不同,我囫囵吞枣地读完了这部书,肯定谈不上有什么深入的理解,但也能领会几分其中思想的氤氲生气,并为之倾倒。

这门课程的论文,我写了一篇《阿纳克西曼德之箴言》,当时仍是用手写的稿子,年深日久,文章在手头已经不存,约略记得大意是用几何学的对称性去阐释阿纳克西曼德的时间观念。现在想来也不过尔尔,但毕竟出于本科新生之手,老师给予了较高的评价,并推荐它去参加爱智杯的评选,后来获得了一等奖。老师和我结下比较深入的师生情谊,就是从这个时候开始的。当时老师还推荐我和他的一位研究生李旭师兄通信,对我也有很大的帮助。

大二、大三的大学生活中,老师和我一直还有联系。我当时不懂得为人处世的许多道理,有些我写的论文,虽然和老师没什么关系,但自觉写得不错,也不知天高地厚,发给他求“指点”。很多年后我才明白,这对大学教师来说大概是最招烦的举动,老师们连同行的论著以及自己指导的硕博论文都看不过来,谁有时间看你一个小本科生写的东西?我也发给过其他几位老师,几乎没有收到什么回复,这当然也是完全合理的结果。

不过老师却还是不同,他总是耐心地给我回复和详实的修订意见,从内容到一些格式上的问题无不详细指正。其中有两篇论文,老师还推荐给正式的哲学刊物发表。一篇写德国哲学的论文,毕竟基础功底薄弱,最后环节被刷下,另一篇比较熊十力和柏格森时间观念的论文,经过了漫长的流程后,于2003年在《哲学门》上发表。我当时在脚注中写下了这么几句话:“在本文的修改过程中,张祥龙老师对本文的修改和完善、充实,乃至许多格式、翻译上的细节都提出了很多精辟的意见和建议,没有张老师的一再热情支持和鼓励,这篇文章恐怕永远只能是半成品。”这里绝无半点虚美之辞。

进入大四,我因为成绩不错,获得了保研的资格,不过要联系好愿意接收的导师。当时我最倾向的是张老师和陈嘉映老师,二位先生待我也都很亲厚,如何抉择对我来说真是二难!不过嘉映师恰好于此时调走,去其他大学另有高就,客观上解决了这个难题。张老师自然就是不二的选择。当然这只是我单方面的想法,老师还未曾首肯。这件事倒还有一个小插曲。一天我找到老师,想当面请他正式收我入门,不过之前刚遇到另一位老师,聊了几句,心理上受了影响,一见面居然连老师的姓氏都叫错了:“X老师好!”叫得清脆响亮,不可能听不清楚。当时察觉后,我极是局促不安,心想要谈这样重要的事情,却连教授的姓名都喊错,谁会收你?起码也得冷处理一下。但要纠正道歉,又太露痕迹,只能结结巴巴说下去。不过老师毫无愠色地听完了,也没有任何矜持拿捏,直接就首肯了,令我心中一块石头落了地。也足见老师为人的宽厚谦和。

正式拜入老师门下后,我自然花更多时间去听老师的课程、讲座和阅读他的著作,有倾心佩服之处,也有不太同意的地方。有件事我一直记忆深刻:在我保研之后,研究生开始之前,曾去清华听老师的一个讲座。当时老师的思想已经转向儒家,讲座是关于家庭和孝亲的方面。我当时年轻识浅,听后总觉得不如理想中哲人的清高孤绝,独自“向死而在”的“酷”,内心颇有异议。讲座后,我陪老师在清华园中步行了一阵,也不甚客气地提出我的质疑,说家庭孝道这些东西未免有点“俗”,不似哲学的高远深邃。老师的回答,我已记不清具体的字句,不过大意是说,你还没有这样的人生阅历,又怎么知道孝亲与家庭生活中没有哲学的奥义呢?这个回答的确切中我的浅薄之处,但也不能让我心服。我回答说,虽然如此,但您又怎么能知道其他的生活方式中没有更为“终极”的境域?

因为只是在路上谈了几句,出清华园后就分别了,所以没有更多讨论的时间。不过嗣后的人生中,我每每回想这次不长的辩论,对我来讲也算是某种濠梁之辩。多年后,我有了自己的家庭和孩子,而也经历了至亲的物故,悲欣交加中,体会到了人到中年的滋味。我承认自己错了一半,无论你是否信奉儒家,在所爱之人的到来与离去之间,在人生激流的冲撞回旋处,总有哲思的深意存焉。不过另一半,我亦觉得自己还能站得住脚:在人的存在中,乃至历史发展中,总能体悟到一种不能被现世生活穷尽的超越维度,只是这“彼岸”却又无法做实。这次简短对话的种种引申意味,大概会一直在我的头脑中回响。

从本科毕业论文到研究生阶段,老师都给了我细心的指导和各方面的帮助,若在这里过多讲述,似乎变成了本人微不足道的学术自传,只略说几句。老师几乎不干涉我们的研究方向,特别是我的兴趣比较浮泛,缺乏定性,老师既非常宽容和耐心地包容我的研究兴趣,又给出了许多中肯的建议。当然,我的大部分兴趣和想法和老师的研究也是相契合的,当时基于老师的学说,我提出了不少新的想法,研究过早期现代哲学、德法现象学理论、中国思想史、古典汉语诗学、乃至法国汉学家于连的著作……现在想来,最大的问题是缺乏了老师的“道一以贯之”,许多地方偶有感发,却未推进下去,所谓“支离事业竟浮沉”,此之谓也。

老师和我在师生关系上,也是难得的平等相得。记得当时老师有若干未发表的文章,给我传阅一下,我也真挑了不少错,有些近乎吹毛求疵,老师也不以为忤(当然也未必接受)。后来给别的同学看到,吃惊地说“你怎么敢这么写?”我才觉得有些不妥。不过终究也没有更正多少。当然,老师的欣赏和宽容对我也未必是好事。因为和老师可以进行“吾爱柏拉图,更爱真理”式的讨论,让我觉得学界本来都该是这样,后来为人处世,就遇到不少风波。但遇到这些事之后,我才真正领会到老师的虚怀若谷,纯真质朴。

研究生期间,还有许多在老师身边的温馨故事,比如打太极拳,郊游爬山,节假日去老师家聚会等。我的同届同门和好友蔡祥元兄在纪念文章中已经详细写到,在此就不赘述了。不过,这段流金岁月里,我也逐渐了解到老师前半生的曲折坎坷。多次人生逆境下,他总是向往着山林生活,偶尔也能逃归其中。我想,幽静寥廓的山林对他来说也是永恒的精神支柱和灵感源泉,所以后来登山成了他的一大乐趣。跟着他爬了几年山,我自己也逐渐有些体悟。后来自己在国内外也尽可能去登山,登上高寒清冷的山顶,或者走进人迹罕至的山谷深处,登高眺远,或静坐林间,感受一下其间的天地精神,或许也能稍稍体会老师的心境。

2002年8月,张老师在山间练习太极

我硕士毕业后出国留学,其间亦多亏老师的大力推荐。不过后来出了不少问题。记得大概是在2011年左右,老师与师母来比国访学,还专门来我在的城市看我。老师问起我学业的进展,我其时已经日渐窘困,只能硬着头皮略说了一些博士论文的构想,老师又问我博士之后的学术计划,我当时其实没多少想法,随口说想做一些现象学和西方中世纪哲学方面的研究。老师似乎略感失望,说最好不要只是沉浸在西方传统里,还是要回到中国自身的问题意识上。说以后几十年的学术事业,到了这个阶段算是正式开始了,如何发展,一定要有规划了。

我感受到张老师语重心长中对我寄予的厚望,内心十分感动。但是自己学业上诸多问题无法补救,最终连博士也没有完成就回国了。此前,老师还推荐我去一所无论是综合排名还是哲学学科方面都相当优秀的大学任职,以老师的声望,对方也一口答应接收。但既然没有拿到学位,一切自然也都白费了,糟蹋了老师的苦心。虽然后来另有际遇,也许在世人眼中不算全然失败,但对老师的期望和栽培,总是深愧于心。聊足安慰自己的,可以说人生遭际奇妙诡谲,也是一种心灵的锻炼,总还没有离开“实际生活经验”这个真正的哲学学园。

我回国后,去找老师和师母坦诚了自己的问题,以及内心的歉疚。记得老师很宽容地对我说,这也算不了什么,人生漫长多变,他在我这个年龄还在读本科呢!一切都会好起来的。我逐渐放下心结,不久后,2013年秋,老师邀我同游敦煌和嘉峪关,大西北的雄风更是令我心境为之一畅,渐渐从阴霾中走出来。不久后老师执鞭山大,我又去济南跟他学习了一年。从那时到现在,我陆陆续续还做了一些哲学研究以及译介等工作。虽然几乎算不上什么成绩,但除了自己的兴趣外,也觉得这样还能稍微回报一些师恩,让自己早年的训练不至于全然抛荒。

近年来,我对老师思想的领会又深入了许多,或者说让自己更明白了自己的浅薄。老师前期的思想,我自信还是比较熟悉的,曾经写过一篇《张祥龙思想述评》发在《当代儒学》上。不过近年来,老师的思想不断推陈出新,盈科后进,放乎四海,其丰富与活力越发令我惊叹,过一段时间再关注,就会有新的进展。比如前两年读到他完整的“儒家哲学史讲演录”,其实第一卷一部分还是我整理的,还写过一些论文试图发扬其思想,但后面的许多发展,比如利用出土简帛对于先秦经典的诠释,或者对阳明及其后学的深入研究和新解,可以说夫子奔逸绝尘,我早已瞠乎其后矣。

老师对于文艺方面也有很多涉猎。记得那年我们同去敦煌,老师在路上跟我说起哈利·波特,我听了颇感吃惊,毕竟一位年过六旬的老教授对一部晚出的青少年小说如数家珍可不常见。后来才知道老师还写了文章探讨其中的孝亲观念。那一路上还聊了金庸、《魔戒》《三体》等许多类型文学,老师都十分熟悉,而且并非作为普通的阅读消遣,而是将其纳入其思想熔炉中,去思考其更广泛深远的意义。后来我还知道,他和师母还在音频网站上听了不少流行小说,有些连我都不知道,他也经常能讲出许多心得体会来。

就此而言,老师还给我一点深刻的感受。他虽然有自己鲜明的主张,但并没有什么门户之见,更没有什么“大师”的包装意识,不会注重人和作品的“档次”。比如对哈利·波特的分析,小说爱好者不一定认同,学术界也不会高看,可能还觉得这种书过于鄙俗。但老师的确从中读出味道,有所心得,也想要传达给旁人,对其探讨的热情也就不在解读《诗经》或者《尚书》这样的经典之下。我想这才是“古之学者为己”之道。其他事例还很多,比如近年讨论的从人工智能到新冠的许多科技问题,他也都纳入自己的哲学思考。

但老师也绝非追逐时尚,他也不在乎“逆时代潮流而动”,如果说世纪之交,儒学还热过一阵,现在早已是明日黄花,特别在大众媒体上更是被肆意嘲讽和妖魔化。但老师对于家与孝,对于父性,对于同性婚姻等敏感话题,也都侃侃而谈,毫无避讳。让我这些年也为他捏一把汗,但虽说偶尔也被宵小攻讦,但总体来说,老师仍然吸引了许多志同道合者,也为不同立场的人物所敬重。我想这是因为他的赤子之心,至诚无息,凡是认真读过他著述的人不难体会。

刚才说到,老师对于科技文化的关注,是他近年来思想发展的另一个重点。有些人认为,他的观念和主张只是发思古之幽情,一味怀旧。这十分片面,老师非常重视未来人类的命运。特别在新冠疫情之后,老师对于未来世界的长生久视之道越发关切,和我也有了一些不期而遇的交集。20-21年间,我几次在一些关于科技和未来的会议上见到他老人家,还一同又爬了一次长城,老师精神矍铄,谈起未来的研究计划,其热情和专注令我汗颜。

去年年底,我在上海办事,得知老师正在复旦讲学,便去五角场看望他。他见到我很高兴,拉着我谈他的设想。原来他是这一年的北大博古睿学者,在做关于未来适生科技的研究,也就是适合人类生存和长远发展的技术构思。我所从事的科幻文学领域与之颇有交集,老师主动说想和我合作进行一些研究。他还很体贴说,这只是他的想法,如果我不感兴趣,也不必感到压力。

实际上我听了十分振奋,也特别希望再有一个向老师学习的机会,当即答应下来。我回去后精选了四五本相关的书籍寄给他,并设想了几个方案,想等他看过之后再具体探讨。当然,我们的思路并不一样,我对于高科技的态度要正面很多,这和我们对于何谓终极境域的理解不同有关,老师也不会不知道。但我知道即便有分歧,也不是什么立场上的排斥,只要有道理,老师一定不会介意,甚至可能将这些分歧和争辩作为一种激发思想的契机……但老师仅一个月后便查出身体问题,病势迅速沉笃,一切自然还没有开始就结束了。这个未曾实现的计划,恐怕将是我永久的遗憾了。不过,目前我自己手头的一些研究项目也与之相关,总觉得其间亦有老师关切的目光在焉。

张老师与师母合影,2021年11月,笔者摄

21年底这次见面,是我倒数第二次见到老师。当时他虽然兴致很高,但已经稍有些不适,我们以为只是年过古稀而略有微恙,但谁能想到,这已是病魔显形的征兆!今年上半年,因为疫情反复影响,以及老师也不愿意多劳烦学生,我竟一直未能赴京探病。等他临终前不久,我赶到他身边,最后一次相见时,他已经陷入沉睡,不可能再有实质交流。见到他憔悴枯槁却仍平静祥和的面容,我脑海中不知如何,忽然间闪回到当年昌平园那个春日的初见。呜呼!这生命时间在特定时机中的回转与反承,这在无情的飞逝仍回旋,仍淹留的时间之流,这当场凭空构成而又随即变易不居的意义机杼,这些老师曾经显得晦涩抽象的教诲,此时此刻竟一时毕现,如洪流席卷着我,在我心中激荡,回响……

还有许多别的记忆碎片可以写下,不过还是就此打住,留待他日吧。正如老师所一再谆谆教导的,他本人对我来说,或许根本上也不是一个固定的对象,而是一种一直时刻感受、一直滋养生命,却不可现成化的境界和指引。如此说来,我们已失去了他,却又没有完全失去。他有形和无形的遗产,仍然是他的一部分,也是我们的一部分。“春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”老师的精神气象,也就在其间绽开,舒展,流动,归去来……

最后,附上我的一首悼诗,庶几比这几千字的白话文更能体现一些怀念的心境:

自京西返车中悼忆祥龙师

尼山真境久睽违,返日谁将戈麈挥。

法借二西达缘在,时成六位入几微。

燕山云暗龙飞去,沧海月明桴不归。

今夜梦回故园里,先生含笑坐遥帷。

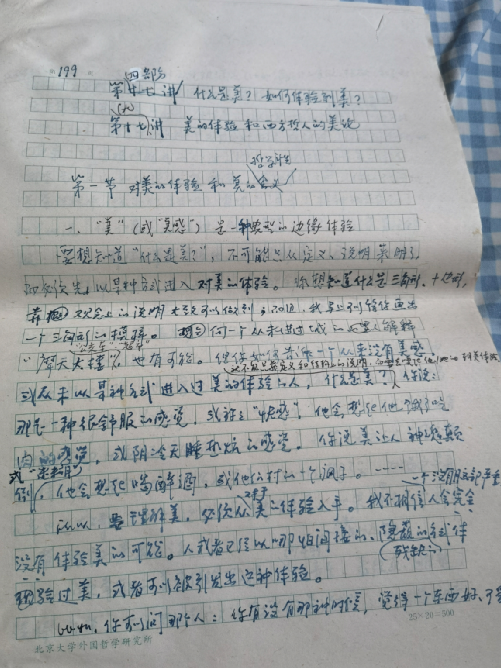

部分著作与手稿,笔者摄于老师逝世后