【何人斯】不到现场,怎能理解通识教育?

不到现场,怎能理解通识教育?

作者:何人斯

来源:活字文化 微信公众号

时间:孔子二五六六年岁次乙未年六月初八日庚子

耶稣2015年7月23日

题图 | 2015年通识教育暑期班现场 赵亚坤摄

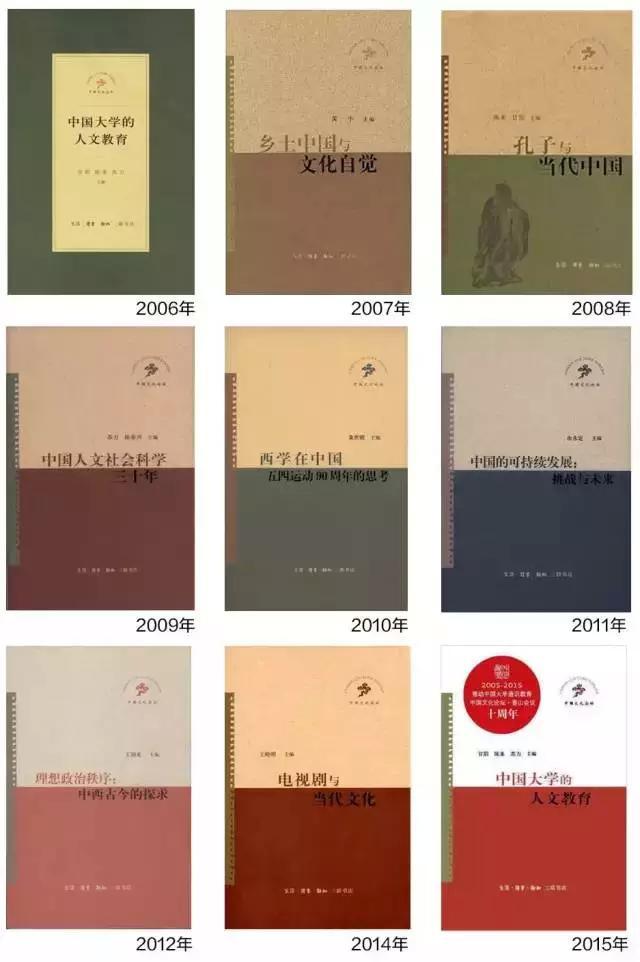

2015年,是中国文化论坛十周年,同时,通识教育暑期讲习班也进入到了第七届。

十年前,通识教育甚至还算是一个敏感词,而十年后,却成为了许多教育家、学者、老师、学生内心的共识。

在中国做通识教育,确实是一种理想主义,然而,这份理想并非空中楼阁。以往关于通识教育的报导,经常从外部展开,高屋建瓴,而今天活字分享的这篇文章,是由一位今年暑期讲习班的亲身参与者所写。作为一名在校博士生,他不仅聆听老师们的授课,同时也在细细观察自己的同龄人对通识教育的感受。他发现,在接近四十度酷热的北京,一群年轻人对这样一件看似“不合时宜”的事儿,是如此真诚地全身心投入参与。

正如本文作者所言:在燥热的年代阅读经典,是一项有年轻人追随的事业。

不到现场,怎能理解通识教育?

七月中旬的北京,小暑节气,酷热。在北京大学的校园里,喧闹的毕业季与宁静的假期正在交接,归家的在校生与手捧鲜花的毕业生不时擦肩而过,时序的轮转把离别的主题推到了校园的前台。离愁别绪总挂着把酒言欢,一年之中,读书氛围最淡的时候莫过此时。正是在这样的氛围中,从全国各地来的三百人聚在“通识教育核心课程讲习班”研读哲学经典,听着有些不合时宜。

长久以来,人们议论通识教育也往往落到“不合时宜”这四个字上。“如果毕业之后连工作都找不到,要通识教育有什么用?”“学生连专业知识都没学好,现在谈通识教育是不是太早了?”推动通识教育十余年的甘阳都对这四个字有所体会,十年前,首届中国文化论坛于2005年在北京香山召开,开启了中国十年来有关通识教育的讨论与实践热潮。会议结束之后,出版了《中国大学的人文教育》一书,虽然里面所谈论的全是通识教育,但书名上使用的却是“人文教育”。甘阳说,当时谈通识教育还有些敏感,只好以人文教育之名掩通识教育之实。归根到底,十年之前谈通识教育,在场面上至少是不合时宜的。

中山大学人文高等研究院院长、博雅学院院长甘阳

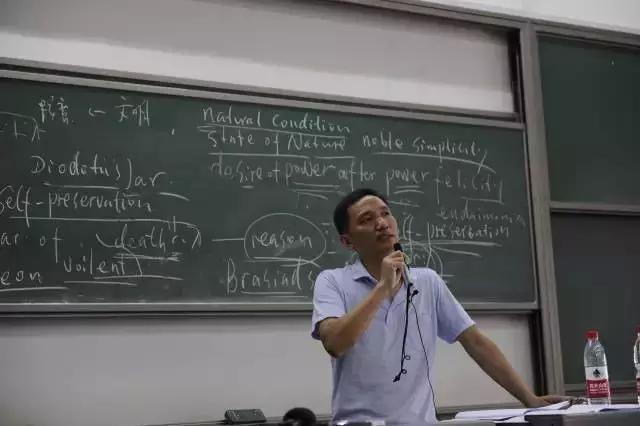

无论怎样显得不合时宜,通识教育讲习班的吸引力是一个回答。在燥热的年代宣扬阅读经典,是一项有年轻人追随的事业。八百多人愿意自费在酷夏跑来听哲学经典的解读诠释,这种热情很难想象,丁耘在课上甚至半开玩笑地说:“诸位在这么炎热的天来到北大上课,也不知道你们是出于什么动机。”这些年轻人在离家之前,他们的父母或许还会唠叨,邻居家的孩子跑去公司实习了,你怎么还跑去读哲学。然而,一旦他们执意走进课堂,这一行为已经反抗了所谓“不合时宜”,听杨立华讲《庄子》郭象注,丁耘讲《理想国》与《论语》,听吴增定说修昔底德与霍布斯的思想对撞,听李猛说海德格尔笔下的柏拉图,听吴飞谈亚里士多德的《政治学》和《大学》,年青人在课前与课后都津津乐道:这五个人究竟能把这些经典讲出什么样的花来?授课教师与经典文本构成了双重吸引力,学生完全知道这些经典所固有的难度,于是更加好奇即将听到的解读会引发怎样意想不到的思考。例如我们不仅会期待进入《理想国》的文本,同时也期待丁耘思考中的《理想国》会呈现什么样的内容;或许我们能猜出吴飞讲《政治学》与《大学》的大概内容,却弄不清他为何要把这两部经典放在一起授课。

对我来说,两种“通识教育”会在课堂上发生怎样的奇妙效果更值得关注。这次授课的五位老师都有着类似的成长经历,在他们读书的时代是各自大学读书小组的活跃分子。二十多年前,北大的“福柯小组”聚集了一批读原典的学生,这批人开创了今天北大哲学系各类读书小组的传统,大家后来也都知道这批学生成长为了怎样的学者。大概在世纪之交,复旦哲学系成立了“海上西学读书会”,从柏拉图到莎士比亚再到十三经,他们对经典的阅读有着持续的热情与惊人的纵深,并且形成了复旦自己对待经典的态度与方式。今天回首看,南北两边的读书小组是自发的通识教育,他们虽然围绕着经典,却没有将自己的思考仅仅局限在某一部大书里,算得上是通识教育的自觉实践者。今天的通识教育不同,它是组织化、制度化的教育改革,学生们往往尚未自觉形成通识的理念,就已经置身于通识教育的教学体系之中了。更确切地说,学生们还没有对阅读产生反思,就已经先行纳入到通识教育的筹划之中了。今天的际遇是,当年那批自我通识的学者,如何领着懵懂的学生进入到体系化的通识教育中,让他们自己建立起与经典的亲密关系,这件事本身就是看点。

中国文化论坛发起人、名誉理事长董秀玉

两代人的碰撞发生在现场。讲习班作为一个现场,它始终呈现着课堂里微妙的情绪交流,夸张地说,我更愿意把它看作一个艺术装置,不然很难解释,在讲到经典中最难理解的部分时,现场会集体表达着沉思般的静谧。教师与学生一起运思所达到的在场感,使得去理解思想是如何从文本变成言语,再通过讲解进入到每个人的思考变得可能。毫无疑问,一天的授课绝不可能让学生从此读懂了《理想国》,读通了《庄子》,但一天的授课可以让青年学生通晓应该采取什么样的态度面对经典文本,又应该用什么样的方法阅读与理解经典文本,这是力所能及的,且尤为紧要的。从学员的视角来看现场,经典通过老师的讲授慢慢平易近人,他们长年累月阅读的思考展现着经典的魅力;另一方面,老师的魅力也是被这些经典所熏陶、所成就的。或许学生们无法一下明白,阅读经典与塑造人格之间暗含着的联系,不过老师在现场暗暗传承的事情,是一种关乎学问的风气与态度。中国的问学传统中,潜移默化的功夫最见高明。

除了授课,讲习班也有小班讨论。近些年各高校的通识教育也逐渐设置了小班讨论的环节,这次通识教育讲习班也不例外。每天的经典著作教授完毕之后,学生们分成若干小组围绕着经典进行研讨。学龄较大的助教会掌控讨论课不流于意气之争,控制在专业的治学态度之中,但它同时包容学生面对经典著作时最原初的感观印象,这种印象往往会形成学生独特的问题意识。在以后的阅读体会中,这样的问题意识会随着理解的逐渐深入和专业化,变成真正的思想研究。

中国文化论坛学术秘书、北京三联书店副总编辑舒炜

我主持了一次小班讨论,并且暗暗做了观察。我所在的小班大约有八九名本科生参加讨论,年龄相仿,男女比例相当。讨论课围绕着白天所授的《论语》进行延伸讨论。主持人应该是一只“看不见的手”,不干涉他们讨论的内容,除非讨论已经远远偏离了主题,才应该把话头重新拽回主题上。出乎我意料的是,讨论班的氛围不仅热烈,并且有些话题的思想深度甚至达到研究生的水准,更令人欣喜的是,学生们在讨论中始终保持着有礼有节的教养,当彼此意见相左时,他们无一例外地尝试理解对方,而不是驳倒对手。看着他们讨论,让我重温到一种久违的感觉。自己初次阅读《论语》的质朴情绪,再度从文本的知识结构中弥漫出来。我面前的青年学生们,正在展现着油然而生的想象力,这是被经典的思想深度所激发出的热情,这种热情又始终克制在对经典的敬畏之中。《论语》是本大书,对他们现有的知识结构来说,实在太大了,他们知道对于经典的理解没那么容易,所以他们态度谦逊,言语不自信。但青年人固有的蓬勃朝气却又一次次抑制不住地闪现,对于哲学问题的强烈好奇转化为继续阅读的驱动力,甚至是一种占有经典的贪婪感。

同时,讨论课也反映了目前通识教育的一些现状。随着讨论的深入,个别学生开始主导讨论课的走向,他们之间的频繁交锋逐渐改变了平和局面。我观察发现,最活跃的学生分别来自复旦、北大与中山大学,他们在各自学校习得的知识储备与专业思考,相较于同龄的学校学生具有一定的优势。该现象折射出国内一流大学在操办通识教育时,原有的学科优势助推了如今在通识教育上的领先位置。但从个体的角度看,所在学校不具备学科优势,未必不能成才,如果阅读经典取法得当,经典敞开智慧的机会对每个人都是平等的。回想自己读本科的时候,课堂上多以概论课居多,鲜有原著课程。学校边上的书店提供了一种粗糙的“通识”,课堂上听到的名字,换回成他们的著作,在鉴别与挑选的过程里,思想的品味逐渐提纯,并且保护着原初的好奇心。哲学系的学生完全需要花大把的时间阅读杜甫,中文系的学生认真研读黑格尔也无可厚非。如果通识教育不仅在学生身上驻留下知识,更能维护着他们对待学问最质朴的情感,或许是通识教育一项值得赞颂的功绩。毕竟,一些年轻学人身上令人生厌的戾气,不是因为他们缺乏有关经典的知识,而是止于从文字上理解真理,却没有对真理所在的世界抱有同情之理解。

过去的十年,中国文化论坛推行通识教育的理念及其实践探索,最终的收获正是在育才方面。出版于2006年的《中国大学的人文教育》收录了一些当时本科生的发言,十年之后他们很多已经博士毕业,踏上了教学的岗位。有趣的是,他们和前辈们一样,围绕着一两本经典著作继续着通识的事业。很难说,在他们那里,通识教育是否还是一种使命性的工作。也许研读经典,远离功利性阅读早已成为了一种生活习惯。在古代中国这种生活习惯曾经是一桩天经地义、理所当然的事情,而它慢慢复兴在这片土地上时,或许我们有理由期待,一种真正关于思想的事业正在开启。

【现场授课语录花絮】

北京大学哲学系教授杨立华

——王阳明最伟大的发明是“成色”和“斤两”。人与人能力上是有差别的,这是“斤两”。孔子黄金一吨,我二两半——这太不谦虚了,我两克拉。但有一点我可以与孔子相比,“成色”可以百分之百。以最饱满的热情去面对生活,这就是“自适其性”。谁说雷锋精神是共产主义精神,雷锋精神是儒家精神好不好,“做一颗永不生锈的螺丝钉”,不就是王阳明讲的“成色”和“斤两”的问题吗?

——有的时候优秀的人是有罪的。所以不小心和优秀的人交了朋友,也算交友不慎啊!你那么优秀,还那么用功。你干嘛那么用功呢?你歇会呗。我正想打会电子游戏,你看你又去读书了……烦不烦啊!——这话说的是我的一个朋友。你们知道是谁。

北京大学哲学系教授吴增定

——我和杨立华老师没有任何共同点。你看,杨老师是做中哲的,我是做西方的;杨老师长得那么帅,我长得这么……是吧。除了什么呢?除了我们都不会做PPT。这是我们唯一的共同点。

——这个问题,大家可以读读李猛老师最近出的书《自然社会》,里面讲得非常好。当然,有同学反应,李猛老师这本书非常不好读啊,我说,你把李猛老师当成耶稣基督就好了,我是保罗,为李猛老师做诠释,前提是李猛老师要上十字架。

——霍布斯说,战争状态不止表现为行动,更表现为意图。无论别人跟你说的多好,你都不信,需要白纸黑字地签合同。一个女孩会跟一个男孩说,你天天说多爱我,但就不愿意跟我结婚,我怎么能信呢。山盟海誓有什么用,明天就变了嘛。如果结婚,就会有民政局白纸黑字的契约,至少短时间你是逃不掉了。这就是霍布斯的逻辑:国家为人与人之间基本的信任提供了一个担保。

复旦大学哲学系教授丁耘

——你们读到苏格拉底给哲人王安排的这些科目的时候会有什么反应?是不是会觉得不过如此?算术、几何、辩证法,都是我们从小就学的,没什么了不起的。这个辩证法好像陌生一点,但在中国这个语境里,辩证法就是变戏法,都没什么了不起的。你们反省一下,为什么会这样呢?这是因为你们从小受的就是哲人王的教育,因为我们的教育就是柏拉图式的,不是孔夫子式的。

北京大学哲学系教授李猛

——讲解“真”的问题:假设,我是一个人,是一个“千足人”。啊,不是说蜈蚣一样的,而是99.99%是人,但在孟子看来,我就是禽兽,对吧,人之异于禽兽者几希嘛,就差那么0.01%,就不是人了。因此,你会发现与我们日常的“真”相反的经验,有着相当大的差别。

——讲解“真”的问题:如果有人告诉我,和我交往这么多年的吴增定老师不是吴增定老师,是吴增定老师的孪生兄弟,是吴增定老师一撇,但我认识吴增定老师,全依据认识他之后的历史中他的行为。所以呢,他对我而言还是呈现为真。

——讲解《理想国》中的洞喻:又比如说,我和吴飞老师打了这么多年交道,但严格说来我打交道的都是吴飞老师之于我的这个影像。吴飞老师到底有没有灵魂,我是不知道的。……如果有一天我真的看到了吴飞老师的灵魂……我一定非常害怕。

北京大学哲学系教授吴飞

——前面几位老师都非常精彩。用《中庸》里的几句话说,杨立华老师是极高明,吴增定老师是道中庸,丁耘老师是致广大,李猛老师是尽精微。这几点我都做不到,但是我想通过对《政治学》和《大学》的一些解读,穿起他们所讲的古今中西的几个文本,争取能够有一个总结和诠释的效果。如果用前边吴增定老师的说法,他们四个都是耶稣基督,是《四福音书》里的耶稣基督,现在四个耶稣都已经上了十字架,应该是保罗来做诠释了。

——文明的意思就是比较奢侈、先进。比如,每天躺在家里睡觉,就是比较落后的生存方式,如果来听听通识教育,就比较文明。

责任编辑:葛灿

【上一篇】【张祥龙】谁来接盘中国养老:子女,养老院,还是智能机器人?

【下一篇】【余东海】儒家土地所有制