【许超杰】重构《谷梁》时月日例:许桂林《谷梁释例》研究

重构《谷梁》时月日例:许桂林《谷梁释例》研究

作者:许超杰

来源:《中国经学·第三十三辑》,广西师范大学出版社,2023年12月

【作者简介】

许超杰,浙江慈溪人,湖南大学岳麓书院历史系副教授,硕士生导师,中国古典文献学博士,主要从事中国经学史、文献学研究,主持国家社科基金、省部级社科基金4项,在《哲学与文化》《中国哲学史》《文献》《史学月刊》《史林》《孔子研究》《中国典籍与文化》等刊物发表论文二十余篇。整理古籍:《春秋谷梁传集解》、《复礼堂述学诗》等多部。

【内容摘要】

就经学视域下的《春秋》学研究而言,“例”与“义”是其两个关键点。《谷梁》学对《春秋》的诠释,亦重在对《春秋》“例”与“义”的探讨。《谷梁》最重时月日例,许桂林《谷梁释例》对《谷梁》所诠释的《春秋》时月日例作出了全新的诠释。许桂林认爲“《春秋》时月日必当有书法”,《春秋》有时月日例书法,则《春秋》是“经”;如无书法,则是史。在此基础上,许桂林对《春秋》“时月日例”之术语,即“正例”“常例”“不用正例”“变例”等作了重新界定与诠释,并藉此重构《春秋》时月日例的经学体系。许桂林之所以撰写此书,其目的在于驳正乾嘉时期“以史治经”之风,希望由考经、疑经转变爲研经、尊经,从而恢复经学的神圣性。许桂林撰写此书的目的不仅仅在于《谷梁》与《春秋》,更希望进而推及群经。

【文章目录】

一、《谷梁释例》述略

二、许桂林论《谷梁》与《春秋》时月日例

(一)论《谷梁》时月日例之有功于经

(二)《春秋》时月日例必当以《谷梁》爲准的

三、书法与义例:许桂林对“时月日例”的重构

(一)“正例”与“不用正例”

(二)“不用正例”与“变例”

(三)“正例”与“常例”

(四)“例”与“义”

结语

【关键词】

许桂林;《谷梁释例》;《春秋》;时月日书法;义例

-9.png!article_800_auto)

许桂林(1779-1822),字同叔,号月南,又号月岚,海州(今属连云港)人,嘉庆二十一年(1816)举人。生平博综群书,好学深思,著述颇丰,撰有《易确》三十卷、《毛诗后笺》八卷、《春秋三传地名考证》六卷、《春秋谷梁时月日书法释例》四卷、《汉世别本礼记长义》四卷、《大学中庸讲义》二卷、《四书因论》二卷、《许氏说音》十二卷、《说文后解》十卷、《太元后知》六卷、《参同契金隄大义》二卷、《步纬简明法》一卷、《立天元一导窽》四卷、《算牖》四卷、《宣西通》三卷、《擢对》八卷、《半古丛钞》八卷、《无味斋文集》八卷、《外集》四卷、《诗集》八卷、骈体文四卷、《壹籁斋词》一卷等。

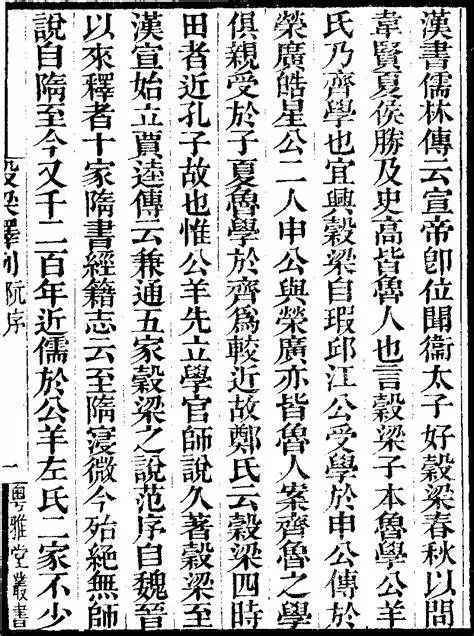

《春秋谷梁时月日书法释例》(以下简称“《谷梁释例》”)是许桂林研治《谷梁》学之专著,对《春秋谷梁传》时月日例及其意义作出了全新的诠释,是清代最早专治《谷梁》学的几种著作之一。《谷梁释例》最早刻于道光二十五年(1845)【1】,后伍崇曜于咸丰四年(1854年)刻入《粤雅堂丛书》第十六集,是后又有《皇清经解续编》本,以《粤雅堂丛书》本、《皇清经解续编》本较爲常见。《粤雅堂丛书》本于正文前多阮元道光二十五年(1845)序、唐仲冕序、孙星衍丙子(嘉庆二十一年,1816年)记语,正文后多道光甲辰(道光二十四年,1844年)罗士琳跋、咸丰甲寅(1854年)伍崇曜跋,《续经解》本无此序跋,余则基本相同。

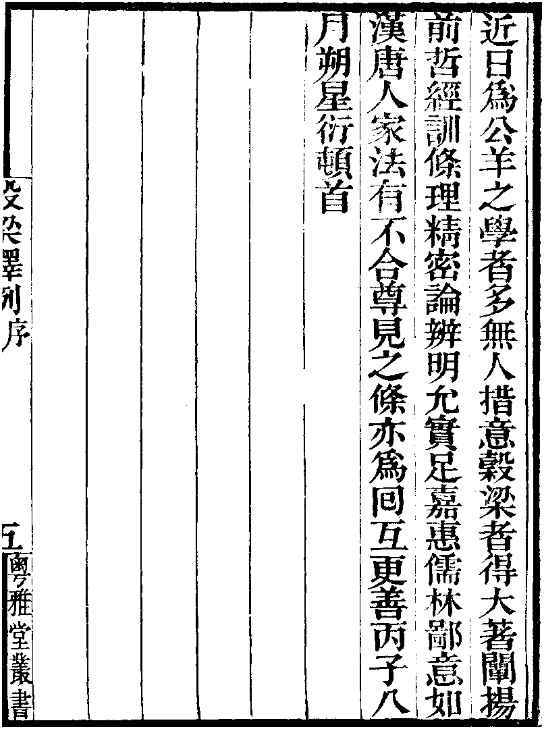

▲《粤雅堂丛书》本《谷梁释例》阮元序

罗士琳跋《谷梁释例》曰:“此书写稿初成,先生遽归道山,故本无目录。先生之兄石华国博亦吾师也,将梓先生遗稿,奉命校刊既竣,敬识数语,俾易检寻。”【2】则《谷梁释例》实由许桂林之弟子罗士琳校刊付梓。而罗氏所谓“敬识数语”,即《粤雅堂丛书》本所附之跋语。上文已述,今本《谷梁释例》实由许桂林弟子罗士琳整理刊行。罗士琳爲许桂林的门生,其跋于《谷梁释例》之内容有简略精当之概括,略引于此,以见其梗概:

《春秋谷梁时月日书法释例》四卷,先师许月南先生所着也。第一卷爲《总论》,第二卷爲《提纲》,第三卷爲《述传》,第四卷爲《传外余例》。《总论》一卷,……盖即以此篇爲自序也。《提纲》一卷,举其大端。《述传》一卷,析其子目。所分门类,大率相同。……《传外余例》一卷,则以传无明文而仅见于范注者附之于后,……凡注称传例,爲传所本有者,则不复更录焉。【3】

如罗氏所述,《谷梁释例》共分爲《总论》《提纲》《述传》《传外余例》四部分,其中《总论》一卷,“即以此篇爲自序”,论《春秋》时月日例之必要及何以必以《谷梁》爲据;《提纲》《述传》各一卷,详论《谷梁》所述《春秋》时月日例;《传外余例》一卷,附论仅见于范甯注之时月日例。其要则是《提纲》与《述传》二卷。罗士琳爲许桂林弟子,而《谷梁释例》刊行之先,实亦由罗氏爲之整理,故罗氏于《释例》所识颇深,当无疑义。

罗氏以爲“《提纲》一卷,举其大端。《述传》一卷,析其子目。所分门类,大率相同。”罗氏列《述传》爲二十九例,即“正月例第一,夏四月、秋七月、冬十月例第二,闰月例第三,朔晦例第四,即位例第五,公如例第六,朝例第七,盟例第八,郊例第九,烝、尝第十,嘉礼第十一,大阅例第十二,侵例第十三,战例第十四,败例第十五,溃例第十六,入例第十七,取例第十八,灭例第十九,入例第二十,归例第二十一,奔例第二十二,卒例第二十三,弒例第二十四,杀例第二十五,日食例第二十六,旱雩例第二十七,灾异例第二十八,传疑例第二十九”。【4】案罗氏之说,则《提纲》即爲《述传》之提纲,《述传》爲《提纲》之详说。然罗氏亦已指出,《提纲》与《述传》之间,实亦稍有不同。

▲《粤雅堂丛书》本《谷梁释例》罗士琳跋

首先,《提纲》与《述传》之内容有所调整。如“《提纲》以‘觌’附于‘朝’后,《述传》因《春秋》所书之觌乃大夫宗妇见夫人,故别列于此(笔者案:即‘述传·嘉礼第十一’),以备嘉礼一门。”【5】

其次,《提纲》《述传》所论主题虽一,然《述传》补充了《提纲》所没有的许多内容。如《提纲》论“杀”曰:

杀诸侯称月、称日,谨之也。杀乱臣贼子书月,谨之也。【6】

而《述传》此条则以“杀、用”标目。《春秋》“僖十九年己酉,邾人执缯子用之。”许桂林论曰:

用亦杀也。昭十一年十有一月丁酉,楚师灭蔡,执蔡世子有以归,用之。此灭当书日,用亦当书日,统于丁酉矣。两书“用”者,皆系执用。此外执诸侯十一无书日者,知此书日爲用,非爲执也。【7】

虽然《提纲》《述传》皆论“杀”,但《提纲》仅提到“杀”,而《述传》则在“杀”之外再发“用”之“杀”义。“用”之爲“杀”,是《春秋》之特义,其于《述传》言之,亦补充《提纲》之未备。

第三,《提纲》有“总论”二条,《述传》则无此二目。《提纲》首条曰:“《春秋》书时月日有正例,不用正例者,或谨之、或危之、或美之、或恶之、或备之、或略之、或着之、或非之、或信之、或闵之。”【8】又论时月日详略曰:“书时略也,书月日详矣,书昔、书夜中、书日中、书日下稷,盖非常之至也。”【9】罗氏曰:“若夫书时月日正例及不用正例列于《提纲》之始,书昔例及夜中、日中、日下稷例于《提纲》之末,而《述传》内不列之者,以其爲全书之通例,不专属于一门,故有纲而无目也。”【10】正因爲此二目皆属于全书之通例,故《述传》无专门之目。

要之,《谷梁释例》之内容大要正如罗士琳所概括,即以此二十九例爲中心而分析、疏释《谷梁》时月日例者也。

-4.png!article_800_auto)

罗氏跋语对《谷梁释例》的内容、意义多有论述,可爲读是书之一助。其谓“总论”曰:

《总论》一卷,先述《谷梁》之有功于经者三端,次辨赵匡、刘敞、程愿学、汪克宽、顾栋高诸说之误,终论《左氏》《公羊》之异同,盖即以此篇爲自序也。【11】

罗士琳此言实已概括了《谷梁释例·总论》之内容与脉络,提要钩玄,实得许氏之旨。惜言之不详,而许氏之学又颇有深于经义者,尚需爲之疏释、详论。欲知《谷梁释例》之大旨,实当以《总论》爲核心,予以深入探讨。故笔者以《总论》爲纲,对许氏所以撰作是书之原由,并以论《谷梁》之有功于经、《谷梁》时月日例之深义爲两个核心点,对《谷梁释例》之大旨予以诠释。

(一)论《谷梁》时月日例之有功于经【12】

《春秋》经文的时月日书写是否有例,这是《春秋》学上的一个重要议题。《谷梁》《公羊》对于《春秋》时月日之解释虽有不同,但都认爲时月日书写有其书法,亦即有例存焉。但《左传》则认爲“《春秋》不以日月爲例”【13】。关于《谷梁》时月日例之于《春秋》的重要性,许桂林于《谷梁释例》开篇即言:

《谷梁传》与《公羊传》皆谓《春秋》书法以时月日爲例,而《谷梁》尤备。先儒多讥爲迂妄,桂林通案经传,而疑其说之不可废也。【14】

其所以言《春秋》书法有时月日例之说不可废,许氏将其理由梳理爲三点。第一,《春秋》文字简略,其时月日之书写,常常有略而不书者。且我们去古已远,经典流传过程中亦不免阙文佚字,故不免疑夫子时月日之“不书”爲《春秋》流传之“缺漏”。许氏论曰:

张晏谓《春秋》万八千字,李焘谓今阙一千二百四十八字。自晏时至涛时阙字如此,向非《谷梁》有日月之例,则盟眛不日、公子益师卒不日、蔡侯肸卒不月、壬申公朝于王所不系月,必指爲张晏以后阙文矣。自《谷梁》有传,叶梦得、俞皋之徒虽疑此诸经爲缺,而不敢决,人亦莫信。其有功于经一也。【15】

张晏言《春秋》经文万八千字,但到了李焘之时,相比万八千字的字数,已经“阙一千二百四十八字”。至于何者爲文本流传过程中的“阙漏”,何者爲夫子书写中的“不书”,由于文献难征,就成悬疑之题。而《谷梁》于隐公元年,“三月,公及邾仪父盟于眛”下曰“不日,其盟渝也”;于“公子益师卒”下曰“大夫日卒,正也;不日卒,恶也”;僖公十四年,“冬,蔡侯肸卒”下曰“诸侯时卒,恶之也”;僖公二十八年,“壬申,公朝于王所”下曰“其日,以其再致天子,故谨而日之”。【16】也就是说,在谷梁子的诠释下,这些《春秋》经文时月日的书与不书,不是经文的“缺失”,而是书写的特笔。

《谷梁》对《春秋》时月日书与不书的诠释,一定程度上减少了后人疑经的可能性,这也就是许桂林提出的《谷梁》时月日例有功于《春秋》的第一条理由。

当然,许桂林也承认《春秋》在流传过程中存在阙文的现象,他认爲《谷梁》时月日例有功于经的第二点,就是可依据《谷梁》传文而决经文之阙。其论《春秋》阙文曰:

春王正月、秋七月,《谷梁》皆有传;而桓四年、七年无秋冬,昭十年、定十四年不书冬,庄二十二年书夏五月而无事,乃不发传言其故,知此实作传后缺文。【17】

《谷梁》最重时月日例,《春秋》之书时月日,凡有笔出之处,《谷梁》必爲之释。如《春秋》桓公元年空书“冬十月。”《谷梁》释曰:“无事焉,何以书?不遗时也。”【18】《谷梁》认爲“《春秋》编年,四时具而后爲年”【19】。故《谷梁》诠释下的《春秋》“编年”必须是“四时具”,即便“无事”,亦需书时。故如桓四年、七年无秋冬,昭十年、定十四年不书冬等等,《谷梁》未发传,则应当是《谷梁》爲《春秋》作传之后的所产生的新的阙文。

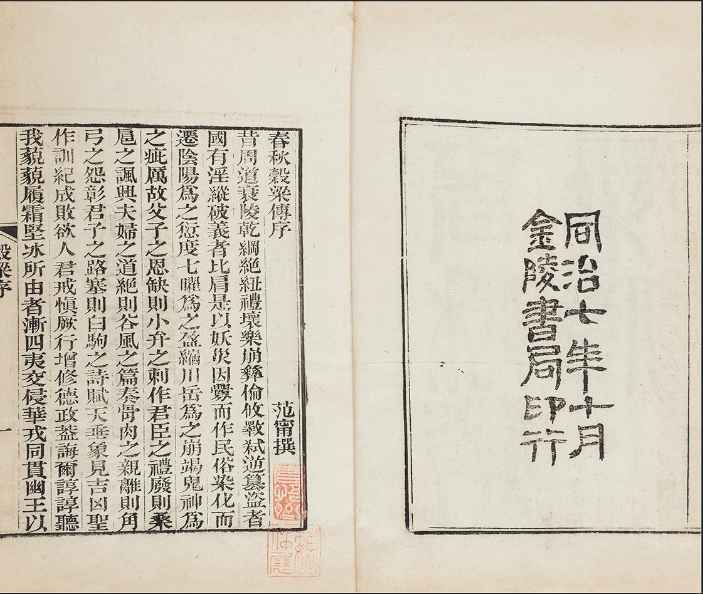

▲清同治刻本《春秋榖梁梁集解》

同时,这也就驳斥了“程端学疑《春秋》多孔子修成后所缺”,并以之“駮《谷梁》日月例”【20】的说法。程端学认爲在谷梁子爲《春秋》作传之前,《春秋》经文时月日之记载文字已有缺略。【21】他认爲《谷梁》对《春秋》时月日例的概括是以《春秋》时月日之残缺文本爲依据而作出的诠释。如谷梁子实以残缺的《春秋》文本爲据,那么,他据之诠定的《春秋》时月日例也就是一种郢书燕说的过度诠释,也就不足爲训了。许桂林“以《谷梁》无传者证作传后所缺,于事较确。”【22】即通过《谷梁》未发传的条目比对《谷梁》时月日例,则可确定这是谷梁子爲经作传之后的阙文。盖非如此,则以《谷梁》之重时月日例,必当有说也。《谷梁》无说,则可知非谷梁子作传之前已阙。

此外,从《谷梁》之未发传,也可看出《春秋》经文有所阙略,而这种阙略是流传过程中的“阙文”,而不是夫子书写中“不书之书”的特笔,亦即并非有特义存焉。即如许桂林所说,“先儒谓桓无秋冬,贬其篡立;庄书夏五月,讥取雠女;昭不书冬,在取孟子之岁。谬悠之说,不攻自破。”【23】许氏即以《谷梁》未发传而定谷梁子爲《春秋》作传之后,《春秋》文本有所阙略。以庄公二十二年爲例,此年《春秋》空书“夏五月”三字。《春秋》四时编年,不能有阙。在“无事”的书写中,凡是要空书其“时”,则以“时加此时之首月”的模式出现,即“春正月”“夏四月”“秋七月”“冬十月”。《春秋》此处空书夏时,按其空书之例,当书“夏四月”,而此处书“夏五月”,则有违常例。故范甯注曰:“以五月首时,甯所未详。”【24】何休注《公羊》曰:“以五月首时者,讥庄公取仇国女,不可以事先祖、奉四时祭祀,犹五月不宜爲首时。”【25】但许氏从《谷梁》于《春秋》时月日例最爲严谨这条原则出发,认爲如果谷梁子见《春秋》“夏五月”的书写,必当发传。而《谷梁》的未发传,恰恰证明这是谷梁子爲经作传之后的阙文,而不是夫子的《春秋》特笔。职是之故,何休之解也就成了“谬悠之说”,不攻自破了。

▲民国《四部丛刊》本《春秋公羊经传解诂》

许桂林以《谷梁》有严谨的时月日例爲准的,以此判断《春秋》经文时月日书写之特笔与阙文,此即《谷梁》有功于《春秋》的第二点。

许氏所论“《谷梁》有功于经”的第三点即不得轻易疑经。后人对经文书写颇有怀疑,而作爲最易在流传过程中出现错误的时月日书写,当然更是后世学者怀疑的重点,而《谷梁》正可定后人之疑爲非,故许桂林曰:

桓五年甲戌、己丑,桓十二年再书丙戌,非《谷梁》有传,则以爲脱简,人孰能难?婴齐卒于貍蜃,在公至后,非《谷梁》有传,则以爲错简,世莫由辨。……其有功于经三也。【26】

《春秋》纪时月日或有存疑之处,许桂林引三条以爲说,认爲非《谷梁》之释,我们则不得其解也。桓公“五年春正月甲戌、己丑,陈侯鲍卒。”凡人之卒,无二日者,故《春秋》言“正月甲戌、己丑,陈侯鲍卒”,难免启人之惑,疑经文此处或有衍脱、讹误。然《谷梁》释之曰:“鲍卒何爲以二日卒之?《春秋》之义,信以传信,疑以传疑。陈侯以甲戌之日出,己丑之日得,不知死之日,故举二日以包也。”【27】《谷梁》之释是否确乎爲《春秋》之义则不可知,然其释却使我们明了《春秋》记甲戌、己丑以卒陈侯鲍,亦可得其说者。而桓公十二年十一月,“丙戌,公会郑伯盟于武父。丙戌,卫侯晋卒。”一日二事而再书“丙戌”者,《谷梁》释曰:“再称日,决日义也。”范甯注曰:“明二事皆当日也。”【28】同日二事,再称日者,难免使人疑惑,疑经有衍文。然《谷梁》之释则说明此爲经文特笔,非衍文也。而《春秋》成公十七年,“冬,公会单子、晋侯、宋公、卫侯、曹伯、齐人、邾人伐郑。壬申,公孙婴齐卒于貍蜃。”《谷梁》曰:“十有一月,公至自伐郑。……十一月无壬申,壬申乃十月也。致公而后录臣子之义也。”【29】成公十七年十一月无壬申,壬申属十月。然《春秋》在成公至自伐郑之后书“壬申,公孙婴齐卒”,则难免使人怀疑此处有错简,即“壬申”条当在“公伐郑”条之前。但《谷梁》用“致公而后录臣子”解释何以十月条当在十一月之后,实爲臣不得先君之义。这也就是《谷梁》时月日例有功于《春秋》的第三点,即其释使后人之疑得以解决。

许桂林把《谷梁》时月日例有功于《春秋》经概括爲三条,要言之,实则一条,即不得随意疑经。但许氏认爲《谷梁》时月日例之功并不限定在《春秋》一经之上,而是要推及群经。故其言曰:“考定《武成》、移易《大学》之事,必当先见于《春秋》一经矣。”【30】《武成》爲《尚书》的一篇,后人疑其文存有错简,蔡沈《书集传》即认爲“此篇编简错乱、先后失序”,故爲之“考正”,成《今考定武成》。【31】而自两宋以来,学者多疑《大学》古本篇章有误,故自二程以来多有改本,不虑数十百家。【32】尤其是朱熹《大学章句》出,士人皆读朱子改本,而将古本束之高阁。元明之后,朱子《四书章句》与蔡沈《书集传》皆爲科举模板,故更弃置古本如敝屐也。许桂林此文虽就《谷梁》有功于《春秋》者发,然要其归,则非仅于《春秋》,盖延及群经者。是以,其言“考定《武成》、移易《大学》之事,必当先见于《春秋》一经矣。”即以《谷梁》之说《春秋》存疑处爲例,论后人不当随意疑经,盖非经之误,而实爲我们不明圣经深义者也。

▲清光绪影宋刻本蔡沈《书集传》

(二)《春秋》时月日例必当以《谷梁》爲准的

事实上,《春秋》时月日书写是否有例,一直存在着“经”与“史”的两种读法与争议。就这点来说,孔颖达《左传正义》作了详尽的论述,现不避繁琐,引之于次:

史之所记,皆应具文,而《春秋》之经文多不具,或时而不月,月而不日,亦有日不系月、月而无时者。史之所记,日必系月,月必系时,《春秋》三百四十二年之间,有日无月者十四,有月无时者二,或史文先阙而仲尼不改,或仲尼备文而后人脱误。……既得其月,时则可知,仲尼不应故阙其时,独书其月,当是仲尼之后写者脱漏。其日不系于月,或是史先阙文,若僖二十八年冬下无月,而有壬申、丁丑,计一时之间再有此日,虽欲改正,何以可知?仲尼无以复知,当是本文自阙,不得不因其阙文,使有日而无月。如此之类,盖是史文先阙,未必后人脱误。其时而不月、月而不日者,史官立文,亦互自有详略。……计记事之初日月应备,但国史揔集其事,书之于策,简其精麤,合其同异,量事而制法,率意以约文,史非一人,辞无定式,故日月参差,不可齐等。及仲尼脩故,因鲁史成文,史有详略,日有具否,不得不即因而用之。案经传书日者凡六百八十一事:自文公以上,书日者二百四十九;宣公以下亦俱六公,书日者四百三十二。计年数略同,而日数向倍,此则久逺遗落,不与近同;且他国之告有详有略,若告不以日,鲁史无由得其日而书之,如是,则当时之史亦不能使日月皆具。当时已自不具,仲尼从后脩之,旧典参差,日月不等,仲尼安能尽得知其日月皆使齐同?去其日月,则或害事之先后;备其日月,则古史有所不载。自然须旧有日者因而详之,旧无日者因而略之,亦既自有详略,不可以爲褒贬,故《春秋》诸事皆不以日月爲例。其以日月爲义例者,唯卿卒、日食二事而已。……日与不日,唯此而已。月与不月,传本无义。《公羊》《谷梁》之书,道聴涂说之学,或日或月,妄生褒贬。先儒溺于二传,横爲《左氏》造日月褒贬之例,故杜于大夫卒例备详说之。仲尼刊定日月无褒贬,而此序言史官记事必系日月时年者,自言记事之体须有所系,不言系之具否皆有义例也。【33】

如上所述,就《春秋》的经/史属性而言,《正义》以时月日爲史例而非经例,即“史官记事必系日月时年者,自言记事之体须有所系,不言系之具否皆有义例也”。易言之,即“鲁史”本必当具时月日之时间性,《春秋》经不必以时月日蕴褒贬之经义。孔颖达阐发杜预之说,直指《春秋》“日月之义”惟有“卿卒”与“日食”二事而已。【34】除此之外,则别无就“时月日”发义者。易言之,即“日与不日,唯此而已。月与不月,传本无义。”是故,《公羊》《谷梁》以“时月日”书法发义,则实爲“道聴涂说之学,或日或月,妄生褒贬。”如是而论,若以《春秋》时月日爲有例,则必不能以《左氏》爲依归。就许桂林而言,其以解《春秋》之要在时月日例,则必当属之于《公》《谷》二家,《左氏》可不必亦不能据也。

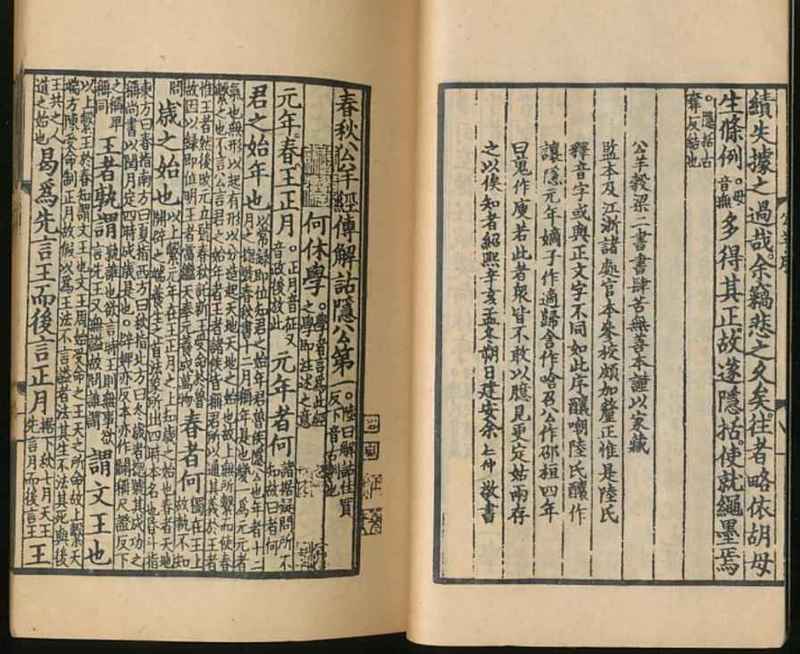

▲《春秋左传注疏》,明末清初刻本

出于将《春秋》由“史”拉回到“经”的目的,许桂林认爲治《春秋》必当言时月日例。盖若不依时月日例,则《春秋》犹如断烂朝报,其文固非完具,更毋论其义矣。后人多有因不明《春秋》时月日书法而疑《春秋》经文者,如许氏举例曰:“僖二十九年秋,大雨雹。季本谓不书月日爲阙文,栋高亦信之,以爲岂经一时皆雨雹。”【35】季本、顾栋高皆以爲不可经一时皆雨雹,“僖公二十九年秋大雨雹”实爲阙月日之文。但就《谷梁》而言,“《谷梁》例灾异,甚则月,不甚则时。”【36】许氏即从《谷梁》之说以駮季、顾二氏。实则,季、高二氏将《春秋》之记载看作了历史实录,以历史现实爲标准,考究《春秋》记载之确否,实将《春秋》作爲“史”来读了。但就作爲经学典籍的《春秋》而言,其所记载之事的评判标准并不在于史实之确否,而在于如何用“书法”去予以解读。《谷梁》将《春秋》灾异书法分爲两类,即“甚则月,不甚则时”。其所以书“时”者,不在于经时皆灾,而是灾异不甚,故以“时”爲纪。此即《谷梁》解读下的《春秋》灾异书法,不必牵扯是否符合历史事实。要之,以《谷梁》阐发的《春秋》书法而言,《春秋》所书时月日虽不合常理,但却有“经例”存焉。但若将《春秋》视爲“实录”之“史”,那么,就难免简编缺略、断烂朝报之讥。故许桂林续言曰:

然则隐二年春公会戎于潜,经一时皆会戎乎?五年春,公观鱼于棠,经一时皆观鱼乎?以此类推,《春秋》阙文殆居其半,是爲王安石断烂朝报之说复扬其烬也。【37】

即以“实录”标准予以衡量,《春秋》记载阙略实甚,甚至于“《春秋》阙文殆居其半”。但如果说这些记载本身就具有书法、义例,那么,就非但不是阙文,而且是夫子书写《春秋》之特笔了。也惟有将《春秋》的记载视爲书法意义下的特笔,《春秋》之爲“经”才能成立。故而,研治《春秋》经学者必当讲时月日例。

但是,后人即便承认《春秋》存在时月日书法,却又疑《春秋》流传千载,难免有阙,其中时月日之书,亦不免存在文字阙略,而非夫子原本。故据残缺之本以言夫子之笔,则亦不免使人有疑。故许氏对《春秋》所载时月日是否存在“阙文”又作了分析,其言曰:

程端学谓《春秋》阙文皆孔子修成后所阙,尤不可通。三传各相传受,而经文不同者不过人名,如祝吁作州吁,隐如作意如;地名,如屈银作厥慭,浩油作皋鼬;“公伐齐纳纠”,《左氏》多“子”字;“不至而复”,《公羊》少“而”字;“庄十六年,盟幽”,《公羊》有“公”字,《左氏》无曹伯之类。而最易讹误脱落之月日,三传皆同,其无脱误审矣。【38】

三传各有授受,先师所传《春秋》亦各自流传,故难免有异文存焉。但三传各自所附的《春秋》时月日之文却并无异文。许桂林认爲时月日书写是最易脱误的,但三传皆同,则当无阙文,亦可视爲时月日爲修《春秋》时所定者。是以,《春秋》所以如此书写时月日者,必有义例存焉。

但这只能认爲夫子修《春秋》之时,时月日之书写即已如此,然其所以如此者,仍有可疑之处,即先儒“谓月日或有或无皆据旧史,宁用《公羊》年远之说,不从《谷梁》”【39】。此所谓“皆据旧史”者,即杜预《左传》说,即“《春秋》不以日月爲例,唯卿佐之丧独记日以见义。”【40】已见上文。而《公羊》于“公子益师卒”下发传曰:“何以不日?远也。所见异辞,所闻异辞,所传闻异辞。”【41】何休用“恩有厚薄、义有深浅”【42】以爲说,即“《公羊》年远之说”也。但无论是杜预之将日与不日坐实到公之临与不临,抑或是何休、《公羊》以年远爲说,其实皆是一种历史性的解读法。但自《谷梁》而言之,则是“大夫日卒,正也;不日卒,恶也”【43】。即将大夫卒书日与否视爲《春秋》书法,其日与不日不再是历史性的追溯,而是书法义例的书写。也就是说,就《春秋》书法而言,《谷梁》时月日例似较《左》《公》爲密。故柯劭忞曰:“今以《谷梁传》证之日月时之例,传义较《公羊》详数倍。”【44】

▲柯劭忞

但《谷梁》时月日例之说并不能服后儒,故许桂林言“谓月日或有或无皆据旧史,宁用《公羊》年远之说,不从《谷梁》”。事实上,自汉晋已还,《公羊》式微,《左氏》渐兴。尤其是清初以来,考据之学勃兴,《左传》以多载事实而爲学者所重,成爲三传中最爲特出者。及至许桂林所处的乾嘉时期,考据之风更是前所未有的炽烈,而晚清《公羊》学尚未兴起,故许氏此言与其说是针对《左传》《公羊》二传而发,不如说更是针对《左传》而论。【45】《左传》以爲“月日或有或无皆据旧史”,易言之,实时月日之具与不具固非《春秋》修成后有所阙文,然可能是孔子据鲁史以修《春秋》之时,鲁史本已阙时月日,孔子据之而修《春秋》,则亦因陋就简耳。若是如此,则是“文献不足故也”,固无义例存焉。

对此,许桂林以孔子参盟之例予以反驳,其文曰:“外盟,如曲濮孔子身当其时而不书日,瓦屋之盟远矣乃书日,此不用《谷梁》外盟不日以谨参盟之始,而书日不可也。”【46】许桂林用曲濮之会爲例,认爲孔子身经曲濮之会,不可能不知其日,其所以不书日者,必有义例存焉。许氏以此爲证反驳“旧史”说,可谓力证。故其认爲“此不用《谷梁》外盟不日以谨参盟之始”,则无法解释。他认爲“因旧史”之说亦当就此而破。

简言之,以时月日爲例者,经学也;以时月日爲阙文者,史学也。就《春秋》时月日例而言,《左传》可毋论。而对于《公》《谷》二家而言,许桂林认爲:

谷梁子受业子夏,孔门文学科也。深得古人爲文体要,以其所论,推其所不论,省文互见,条理自具。观其与《公羊》爲同门,各自爲传而详略亦复相备,则其本传之不爲繁赘,宜矣。……窃尝读三传而疑《公羊》《谷梁》二传爲一人所述,其书彼详此略,异同互存,似属有意。【47】

也就是说,在他的理解中,《公》《谷》属于同门同源,故而可以相通。然凡属于“两传义异者,则《谷梁》之义多正,《公羊》之论多偏”【48】。“《谷梁》明着月日义例,居要不烦,深得经旨。”【49】又说:“汉郑君硕学大儒,作《六艺论》,独称《谷梁》善于经,其必有所见矣。夫善于经者,时月日书法亦其一也。”【50】故许桂林认爲,“盖以《谷梁》爲正传,《公羊》爲外传,如《左氏》之与《国语》耳。”【51】即对于《公》《谷》关系,许桂林认爲《谷梁》是本,而《公羊》是流,故必当以《谷梁》爲据。同时,对于《春秋》时月日例而言,“《谷梁传》与《公羊传》皆谓《春秋》书法以时月日爲例,而《谷梁》尤备”。【52】是以,其论时月日例,必当以《谷梁》爲据。

-2.png!article_800_auto)

一般而言,治《春秋》学者喜言“正例”“变例”,但许桂林《提纲》首条即言“《春秋》书时月日有正例,不用正例者,或谨之、或危之、或美之、或恶之、或备之、或略之、或着之、或非之、或信之、或闵之。”其用“正例”与“不用正例”相对立论,而非以“正例”与“变例”爲对,则颇不同于其他治《春秋》者之言。但许桂林并不是不用“变例”,只是其所谓“变例”与他家所谓之“变例”有别,亦复与其所谓“不用正例”有别。也就是说,许桂林对《春秋》时月日例的书法概念重新作了诠释与定义。故当对其概念、术语作一分疏。

(一)“正例”与“不用正例”

许桂林于“卒葬例”言“正例”“不用正例”“变例”最详,故不妨先以“卒葬例”爲例,略示其“正例”“不用正例”及“变例”之所指。

“卒葬例”实当分爲“卒例”和“葬例”,因卒、葬颇相关联,故常卒葬连书而称“卒葬例”。许桂林即将“卒例”与“葬例”放在一起,对“卒葬例”予以统一探讨。然则许氏所论“卒葬”之“正例”谓何?许桂林分诸侯、大夫、内女等类对“卒葬例”予以探讨。其论诸侯曰:“诸侯日卒,正例。”【53】诸侯“日卒时葬,正也”【54】。即“日卒时葬”即爲诸侯“卒葬”之正例。然诸侯之中,又分“中国”“夷狄”。宣公十八年“甲戌楚子吕卒”,《谷梁》曰:“夷狄不卒,卒,少进也。卒而不日,日,少进也。日而不言正不正,简之也。”许桂林案曰:“传意夷与中国不同,故别着此例,实则进之,即用日卒正例耳。”【55】也就是说,按《春秋》书法,夷狄之君与中国不同,其卒实不书日,即按照《春秋》夷狄卒之常法,则当书“楚子卒”,而不当书“甲戌”之日。然因进之,故“用日卒正例”。那么,需要进一步追问的是,夷狄“卒例”不书“日”,是“不用正例”,还是“变例”呢?不妨再来看“大夫卒例”。许氏引“大夫卒”文如下:

隐元年,“公子益师卒”。传:“大夫日卒,正也;不日卒,恶也。”僖十六年“三月壬申,公子季友卒”。传:“大夫日卒,正也。……”“秋七月甲子,公孙兹卒。”传:“大夫日卒,正也。”

成十六年“乙酉,刺公子偃”。传:“大夫日卒,正也。先刺后名,杀无罪也。”

成十七年,“十有一月,公至自伐郑。壬申,公孙婴齐卒于貍首。”传:“十一月无壬申,壬申乃十月也。致公而后录臣子之义也。……”【56】

许桂林案曰:

右大夫卒例。公子益师不日卒,恶也,侠、无侅卒,其类也。公子季友日卒,正也,隐五年公子彄卒,其类也。公子偃见刺,以无罪,亦用日卒正例。公子贾有罪,则书曰“不卒戍,刺之”,不用日卒例矣。【57】

▲《粤雅堂丛书》本《谷梁释例》孙星衍记语

由上文可知,大夫卒,书日爲其正例,公子季友、彄是也。而公子益师、侠、无侅之卒不书日,恶也。那么,此益师、侠、无侅卒之不书日,当爲“不用正例”抑“变例”耶?许氏在论公子偃、公子贾之“刺”时言,“公子贾有罪,则书曰‘不卒戍,刺之’,不用日卒例矣”,即公子偃无罪故用正例书日,公子贾有罪故“不用日卒例”。“不用日卒例”,即“不用日卒正例”。以理推之,则公子益师、侠、无侅之不书日,亦“不用日卒正例”也。

(二)“不用正例”与“变例”

然则“不用正例”是否能等同于“变例”呢?笔者以爲不然。上文已述,诸侯以“日卒时葬”爲正例,故许桂林引“隐三年癸未,葬宋穆公”“僖三十三年癸巳,葬晋文公”后,据《谷梁》“日葬故也,危不得葬也”之说,案曰:“此诸侯日葬故也例。”【58】又引“隐五年夏四月,葬卫桓公”“隐八年八月,葬蔡宣公”“庄三年四月,葬宋庄公”,案曰:“此月葬故也例。”【59】就此数条而言,许桂林只言“此月葬故也例”“此日葬故也例”,而未将其指爲“变例”。但紧跟此数条之后,许氏连续提出四条“变例”,可见“变例”与此数条必有不同之处。现将各条列下,逐一分析,以见何谓许氏之“变例”。

A、成十五年秋八月庚辰,葬宋共公。

《谷梁》曰:

月卒日葬,非葬者也。此其言葬何也?以其葬共姬,不可不葬共公也。葬共姬则其不可不葬共公何也?夫人之义不踰君也,爲贤者崇也。【60】

许桂林曰:

此一变例也。本例诸侯日卒正也,月卒无文,时卒恶之也,日葬故也。今共公月卒而日葬,疑于危不得葬,故着变例。纪叔姬月卒日葬,传曰“闵纪之亡”,此与纪叔姬同义,盖闵共姬之守礼遇灾,因详共公之葬,所谓“爲贤者崇也”。其云非葬者,系言本例日葬必有故,此非葬有故也。注以共公昏乱,本不宜葬,于事无证,于义未安。【61】

诸侯之卒葬,以“日卒时葬”爲“正例”,此书“八月庚辰,葬宋共公”,按之上文之例,则是“日葬故也,危不得葬也”。然《谷梁》不发“日葬故也”之传,而是就共姬立说,则似乎在“日葬故也”之外别发一义。按范甯注曰:

宋共公正立,卒当书日。葬无甚危,则当录月。今反常违例,故知不葬者也。然则,共公之不宜书葬,昬乱故。贤崇伯姬,故书共公葬。【62】

范甯以共公昏乱而不宜书葬立说,对其何以昏乱,柯劭忞曰:“文公卒未葬,共公即会诸侯,不子,故夺其臣子之辞,宜不书葬。”【63】易言之,范甯、柯劭忞都认爲实不应书共公之葬,但因爲崇伯姬之故而书其葬。但无论是昏乱还是“不子”,都是在解说宋共公之不当书葬的理由。而崇伯姬之所以必要葬宋共公,即“夫人之义不踰君”,欲书伯姬之葬,则必书宋共公之葬。也就是说,在此条中,范甯、柯劭忞都认爲宋共公之“日葬”不当以“日葬故也,危不得葬也”发义,而是要从伯姬发义。

▲柯劭忞手批《春秋榖梁传注》

许桂林不赞同范甯之说,即不认同“共公昏乱,本不宜葬”,认爲范甯之说“于事无证,于义未安”。但与范甯、柯劭忞一样,许氏也认爲此条并非“日葬故也,危不得葬也”之例,而是因爲伯姬而产生的“特例”。因爲宋共公“月卒日葬”,容易启人“疑于危不得葬”之论,即使人以爲宋共公是“危不得葬”,故书日以见之。《谷梁》传文提出宋伯姬之说,就是要告诉读《春秋》之人,此处非“危不得葬也”,实因伯姬之故然。易言之,这并不是一条通例,而是因爲宋伯姬而产生的特书。许氏并不欲探讨何以此处宋共公不书“时葬”之正例,或者说,如范甯、柯劭忞之论,是否宋共公本不当书葬,其所欲论者,只是指出此处之“日葬”非谓“危不得葬也”,实爲因宋伯姬而起之《春秋》特书。

故而,许桂林将其称爲“变例”。所谓“变例”者,不在时月日书写之“变”,而在书日之义由“危不得葬也”转变爲“爲贤者崇也”。因爲“爲贤者崇”,故书宋共公之“日葬”以见之。这只能是仅适合于宋共公、伯姬的特书、特义,而不能称之爲“例”。盖“例”者,可推而及于他者也,但就此义而言,却是《春秋》文本之特书,不能推之于其他“日葬”书写之义。是以,许桂林虽然亦称之爲“变例”,笔者以爲不妨视之爲“变义”,而不能言爲“例”也。

B、襄三十年冬十月葬蔡景公

《谷梁》曰:

不日卒而月葬,不葬者也。卒而葬之,不忍使父失民于子也。

许桂林曰:

此又一变例也。凡君弒贼不讨,不当书葬。况世子行弒,是无葬之者矣,故曰不葬。然世子不子,景公不得谓无民,特书其葬,不忍使父失民于子。其义正而大矣,然必书月日以着有故。【64】

鲁襄公三十年,《春秋》书“夏四月,蔡世子般弒其君固。”【65】案《谷梁》书法,“君弒贼不讨不书葬,以罪下也”【66】,则此处不当书蔡景公。但《春秋》却书以“月葬”,则与《谷梁》常例不合。《谷梁》谓“不日卒而月葬,不葬者也。卒而葬之,不忍使父失民于子也。”许氏即以此论爲中心,以“君弒贼不讨”与“世子不子,景公不得谓无民”爲立足点,对其所以“不日卒而月葬”者予以探讨。所谓“不葬”者,不当书葬者也。“君弒贼不讨不书葬”,且世子弒之,则更“无葬之者”。是以,按例不当书葬。但《谷梁》发“不忍使父失民于子”之义,范甯注引郑嗣曰:“夫葬者臣子之事也,景公无子,不可谓无民。无民则景公有失于民,有民则罪归于子。若不书葬,则嫌亦失民,故曰不忍使父失民于子。”【67】这就在“君弒贼不讨不书葬”之外,又开出了世子弒君而书葬之义。许桂林进一步指出,“世子不子,景公不得谓无民”,其所以特书其葬,即不忍君父因世子而失其民也。这一方面是对蔡景公被弒的哀悼,另一方面也更加深了对世子般的批判。是故,在“君弒贼不讨不书葬”之外又开出书葬之文,许氏以爲其“义正而大矣”。

但蔡景公被世子所弒而书葬,这实爲特笔,只有满足世子弒君、君未失其民的情况,才能成立此一书法。相对于“君弒贼不讨不书葬”,这是一种特殊情况,故许桂林称之爲“变例”,即变“君弒贼不讨不书葬”之常例而成者也。《谷梁》言“诸侯葬时正也,月葬故也”,“故”即常例书“月葬”所蕴之义。但此处之所以书月葬,却并不仅仅在明其“故也”,而在于发景公未失其民而世子般弒君不子之义。也就是说,此处书“葬”与否不但是书法之变,更是其义之变。故许桂林言“其义正而大矣,然必书月日以着有故”,许氏所瞩目的也不单单是“例”,其归结处则在于于“义”。是以,许桂林虽称其爲“变例”,毋宁说更是一种“变义”。

▲《粤雅堂丛书》本《谷梁释例》唐仲冕序

C、昭十九年冬,葬许悼公

《谷梁传》曰:

日卒时葬,不使止爲弒父也。曰:子既生,不免乎水火,母之罪也。羁贯成童,不就师傅,父之罪也。就师学问无方,心志不通,身之罪也。心志既通而名誉不闻,友之罪也。名誉既闻,有司不举,有司之罪也。王者不用,王者之过也。许世子不知尝药,累及许君也。【68】

传文言“日卒时葬,不使止爲弒父也”,又说“许世子不知尝药,累及许君也”,则论许悼公之葬书法前,有必要先对许悼公之卒予以探讨。《春秋》昭公十九年,“夏五月戊辰,许世子止弒其君贾”。《谷梁》曰:

日弒,正卒也,正卒则止不弒也。不弒而曰弒,责止也。止曰我与夫弒者,不立乎其位,以与其弟虺。哭泣歠飦,粥嗌不容粒,未踰年而死。故君子即止自责而责之也。【69】

也就是说,许世子止实不弒许悼公,但许世子止自比于弒君,《春秋》“即止自责而责之”,故书“弒”。而从其后葬许悼公之文视之,则是止不尝药,许悼公因药而死,故止以是自以爲弒,故《谷梁》曰“许世子不知尝药,累及许君也”。许桂林曰:“中国弒日,谨之也。夷狄弒例不日,略之也。中国臣弒君日,子弒父不日,比之于夷狄也。”【70】即按照“子弒父”之例,许世子如实弒许君,则当“不日”。但《春秋》书许君日卒,则非中国子弒父之常例。《春秋》一面书弒,一面又书时葬,则是在成许世子止自责之情的同时,展现其实爲非弒之义。许氏即曰:“今书日,是用正卒例,明不弒也。”【71】则许桂林不但不把《春秋》明确书“弒”者指向“弒”之书日,即责臣之弒书日例,而是径言“用正卒例”,则可见此非弒例之比。故许桂林曰:“此又一变例也。葬时,正也。弒而书时,见非弒也。”【72】易言之,此虽明言止弒君买,但止实非弒。非弒而曰弒,是成止之义也。然又不能不见其实非弒,故书弒而时葬,见其实非弒者。故许氏曰“三传皆同,而《谷梁》着日月例尤明”【73】,即将此条书弒、时葬之日月书法视爲一种“变例”,从时月日书法之“变例”看其“特义”。

▲阮刻《监本附音春秋榖梁传注疏》清嘉庆刊本

D、哀五年闰月,葬齐景公

对于此条经文,《谷梁》只有一句传文,即“不正其闰也”。许桂林曰:“此又一变例也。盖非月葬故也而月之,着其闰之不正耳。”【74】此所谓“着其闰之不正”,许氏于“闰月”条言之更详,故不妨以“闰月”条观之。许氏曰:

九月癸酉齐景公卒,并闰月数之,爲五月而葬。《谷梁》此传文略者,丧事不数之义已着于文六年“闰月不告月”传也。【75】

在此不妨先予引入“文六年闰月不告月”之说。《春秋》曰:“闰月不告月,犹朝于庙。”《谷梁》曰:

不告月者何也?不告朔也。不告朔则何爲不言朔也?闰月者,附月之余日也,积分而成于月者也。天子不以告朔,而丧事不数也。【76】

所谓“丧事不数”者,范甯注曰:“闰是丛残之数,非月之正,故吉凶大事皆不用也,不数所右也。”【77】即丧事不当数闰月以爲数。哀公五年所以书“闰月葬齐景公”者,齐国以闰月葬之,《春秋》非之也。但其书闰月之葬,并不是发“月葬故也”之义,而是责“闰月而葬”之义。“九月癸酉齐景公卒”,日卒,正也。日卒而月葬,非言其正卒而危葬,实爲贬齐国数闰而葬,故许桂林言其爲“变例”,实亦爲诸侯月葬之“变义”也。

分析以上四条许桂林所书“变例”可知,许氏所谓之“变例”实非时月日书写之变例,而是时月日书写中具有了不同于常例之义。许氏所谓“变例”并不是相对于“正例”而言,而是相对于“常例”而言,即在同一时月日书法之下,却具有了不同之义。故许氏虽称其爲“变例”,笔者以爲,毋宁称之爲“变义”。因爲这些“变例”所具有的“变义”皆具有独特性,皆是由“特例”所产生的“特义”,皆是一种特笔。

(三)“正例”与“常例”

上文言“变例”是相对于“常例”而言,那么,何谓“常例”,又与“正例”存在什么差异呢?

诸侯以日卒爲正例,但踰境不日卒。如宣公九年,“辛酉,晋侯黑臀卒于扈”。《谷梁》曰:“其地,于外也。其日,未踰竟也。”襄公七年,“郑伯髡原如会,未见诸侯。丙戌,卒于操。”《谷梁》曰:“其地,于外也。其日,未踰竟也。日卒时葬,正也。”【78】从“其日,未踰竟也”逆推,则踰境不当“日卒”,即不当书日。故许桂林曰:

此即“日卒正例”。卒于外,有疑于异,故着之。……许男新臣不日,爲其踰竟。许男甯卒于楚,亦踰竟,又书壬午日者,经书卒于楚,是踰竟已见,不必不书日也。昭二十三年六月,蔡侯东国卒于楚。注“不日,在外也”,仍用“踰竟不日”常例。【79】

许桂林以“日卒”爲正例,以“踰竟不日”爲常例,则“正例”与“常例”显然有别。诸侯卒于境外则不书日,是虽可称“常例”,但不能称爲“正例”,盖就诸侯之卒而言,正例只能是日卒。

▲元刻本《监本附音春秋榖梁传注疏》

那么,当如何来理解“正例”与“常例”之别呢?不妨以“灭国”爲例述之。《谷梁》曰:“灭国有三术,中国谨日,卑国月,夷狄不日。”又曰:“中国日,卑国月,夷狄时。”【80】易言之,就灭国而言,“中国日,卑国月,夷狄不日”是一般书法,亦当是书法之“常例”【81】。但此三术能否皆称爲正例呢?笔者以爲不然。

许桂林引庄公十三年、僖公五年、僖公二十六年三例论灭微国之书法,曰:“庄十年【82】,齐人灭遂。传:其不日,微国也。僖五年,楚人灭弦。传同。僖二十六年,楚人灭夔。传同。”【83】许氏引文删节颇多,事实上,《春秋》此三条当分爲两种情况,由于许氏删节,难以察知,今将文字补全,并略作分析。庄公十三年,“齐人灭遂”,实书“夏六月”,即“夏六月,齐人灭遂”;僖公五年,“楚人灭弦”之前虽未书时月日,但前此一条书“秋八月”,案《春秋》书法,此条亦当爲书月例。即许氏所引此二条皆爲“卑国月”之“常例”。但“卑国月”既然爲“常例”,《谷梁》爲何仍书:“遂,国也,其不日,微国也。”【84】也就是说,当“卑国月”的书写出现在《春秋》经文中时,谷梁子爲之诠释,但其衡量的标准仍然是何以“不日”,即“卑国月”只是一种“常例”,而不是“正例”。惟“常例”与“正例”有别,当不符合“正例”之“常例”出现在经文中,传文才会问何以不书“正例”。与前二例相比,“楚人灭夔”是另一种书法。僖公二十六年,“秋,楚人灭夔,以楚子归。”《谷梁》曰:“夔,国也。不日,微国也。以归犹愈乎执也。”【85】相比于灭遂、灭弦之书月符合“卑国月”之“常例”,“楚人灭夔”则是书“时”,这明显不符合“卑国月”之书法。但《谷梁》却只是解答何以“不日”,并未解答何以“不月”,这也就说明,当谷梁子面对《春秋》“灭国时月日”书写时,凡书月、书时皆非“正例”,故问答何以不书“日”之正例。

当许桂林在《提纲》中同时书写下“中国日,卑国月,夷狄时”与“灭国不日,微国也”这两条书法之例时,“中国日,卑国月,夷狄时”虽然作爲“常例”出现在许桂林的《谷梁》时月日例中,但“灭国不日,微国也”的出现,也就昭示了书“日”才是许氏灭国之“正例”。

由是而言,“常例”包括“正例”,但并不等同于“正例”。当然,这种“正例”与“常例”的区别并不能算作是许桂林的创设,许氏之《谷梁》时月日例一依《谷梁》传文,则其所谓“正例”“不用正例”“常例”“变例”云云,与其说是许氏之特创,不如说是他依据经传作出的概括。笔者以爲,就许氏而言,他并不会承认这是他的独创,而之会将其视爲对经传的概括与提炼。【86】

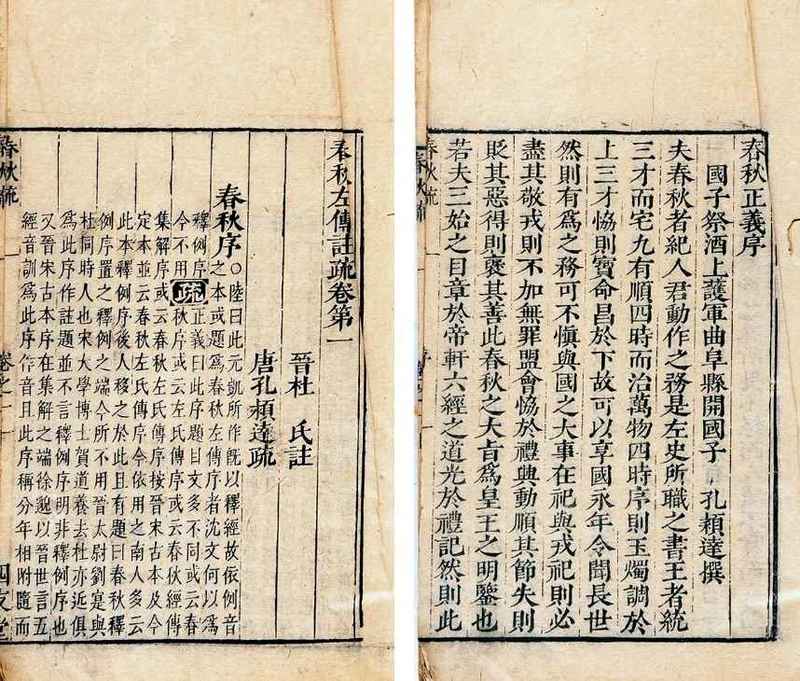

▲民国《四部丛刊》本《春秋榖梁传集解》

(四)“例”与“义”

《春秋》时月日例有“正例”“不用正例”“变例”等等,盖正之与否、正变之间,才可见夫子褒贬之义。《提纲》所谓“《春秋》书时月日有正例,不用正例者,或谨之、或危之、或美之、或恶之、或备之、或略之、或着之、或非之、或信之、或闵之”,实时月日书法之义。此条就《春秋》全书时月日例之书法而发,故提纲挈领,首而论之。许桂林将《谷梁》所述《春秋》常例、正例、不用正例、变例运于每例之中,并进一步探求其谨、危、美、恶、备、略、着、非、信、闵之义也。而其义即附于时月日之正例、不用正例与变例之间。《春秋》“盟例”颇爲繁复,其间“正例”“不用正例”“变例”错杂,颇可见其间所蕴之义。故此以“盟”爲例,对《春秋》时月日例之义予以探讨。《提纲》曰:

盟渝不日。卑者之盟不日。前定之盟不日。外盟不日。而参盟之始谨而日之。内不与而其盟善亦谨而日之。齐桓之盟不日,虽内与亦不日,信之也。葵邱之盟日,美之也、备之也。【87】

此即许桂林对“盟例”提要钩玄之概括。如将其以“常例”“正例”“不用正例”“变例”予以区分,则可表列如下:

许桂林首以“盟渝不日”发“盟例”,从中我们可以知道,“盟渝不日”是许氏“盟例”之总纲。其引隐元年盟眛、庄九年盟暨、庄十九年与齐侯宋公盟爲例,证“不日,其盟渝也”之说,又引柯陵之盟论“盟日”之书法。许氏详论《谷梁》柯陵之盟曰:

成十七年夏,公会尹子、单子、晋侯、齐侯、宋公、卫侯、曹伯、邾人伐郑。六月乙亥,同盟于柯陵。传:柯陵之盟,谋复伐郑也。

秋,公至自会。传:不日,至自伐郑也,公不周乎伐郑也。何以知公之不周乎伐郑?以其以会致也。何以知其盟?复伐郑也,以其后会之人尽盟者也。不周乎伐郑,则何爲日也?言公不背柯陵之盟也。

冬,公会单子、晋侯、宋公、卫侯、曹伯、齐人、邾人伐郑。传:言公不背柯陵之盟也。【88】

许桂林案曰:

此盟渝不日一例。柯陵之盟,传文屈曲以明不渝,故书日耳。因是以推盟唐、盟浮来、盟越、盟趡等,凡书日者,皆不渝者也。定四年,皋鼬之盟不日。注:“不日者,后楚伐蔡不能救故。”【89】

许桂林之所以要详引柯陵之盟屈曲之文,并爲之疏解,其意正在说明“不渝而日”与“盟渝不日”确乎爲《谷梁》“盟例”之核心。许氏用柯陵之盟说明“凡盟,不渝则日”,这当然是针对“盟渝则日”所作的探讨,但“盟”之守与渝之间,自以“守”爲正。许氏以“盟渝不日”爲“盟例”之总纲,则“盟不渝而例”即爲许氏“盟例”之“正例”。如是,则“盟渝不日”即“不用正例”者也。许氏虽未明言此条盟例之义,但其义并不难掘发。范甯注曰:“日者,所以谨信,盟变,故不日。”杨士勛疏曰:“不日,其盟渝也。……结盟之后,信义不固,……故去日以恶之。”【90】结盟书日,正在谨其盟而信之。如盟渝,则不书日,故所以恶其盟之渝也,故去日以见之。而其核心,即“信”之与否。也就是说,书日“谨信”,谨其有信也;不书日,“恶之”,恶其不谨于信也。此即以盟渝与否判定“盟例”书日与否之原则,亦即“盟例”之“正例”与“不用正例”之义。

许桂林虽未论何以“卑者之盟不日”“前定之盟不日”“外盟不日”,其义爲何,但从许氏《春秋》时月日例书法总纲,即以“《春秋》书时月日有正例,不用正例者,或谨之、或危之、或美之、或恶之、或备之、或略之、或着之、或非之、或信之、或闵之”论之,不难发现,此即其所谓“略之”者也。“卑者之盟”不可与“公盟”抗,故略而不日;“前定之盟”,前此已定,故此略而不日;“外盟不日”,《春秋》别内外,以鲁爲内,鲁公不与,故略而不日。此即所谓“略之”之义也。

而“外盟不日”又有一“变例”,即“内不与而其盟善,亦谨而日之”。许桂林论平邱之盟曰:

平邱之盟公不与,是亦外盟也,日以着其善。故后蔡侯庐归于蔡,陈侯吴归于陈,传又云:“善其成之,会而归之,故谨而日之。”【91】

平邱之盟属外盟,故按例不当书“日”,但《春秋》却书日,则实善此盟也。《谷梁》曰:“公不与盟者,可以与而不与,讥在公也。其日,善是盟也。”【92】易言之,当平邱之盟以外盟书日,一则善是盟,一则责公当与而不与,是即其义也。

也就是说,在许桂林所概括的“盟例”中,“盟渝不日,卑者之盟不日,前定之盟不日,外盟不日”是四条“正例”,而“参盟之始谨而日之。内不与而其盟善亦谨而日之。齐桓之盟不日,虽内与亦不日,信之也”则是三条“不用正例”之原则。而齐桓之盟则又是《春秋》书盟一大变例。“盟例”之总纲即“信盟而日,盟渝不日”,但“齐桓之盟不日”,这无疑已非“盟渝不日”能够涵括。《谷梁》曰:“桓盟虽内与不日,信也。”又曰:“桓会不致,安之也;桓盟不日,信之也。”【93】齐桓公信于天下,故其盟可不必书日以谨之,信齐侯也,是即“桓盟不日”之义。而齐桓公葵邱之会书日,《谷梁》曰“美之也”,是亦变例之变,“美之”即其义也。

如以“齐桓之盟不日,虽内与亦不日,信之也”条爲“齐桓之盟”的正例,则“葵邱之盟日,美之也、备之也”则又是不用齐桓之盟之“正例”。就“盟例”而言,则是“不用正例”之“不用正例”。而“谨之”“美之”“备之”则是其“义”。

许桂林以“《春秋》书时月日有正例,不用正例者,或谨之、或危之、或美之、或恶之、或备之、或略之、或着之、或非之、或信之、或闵之”爲其时月日例发义之总纲,其文虽以“例”爲主,少有专涉“义”者,但有此一条总纲在,则许氏之论《春秋》时月日例,实则亦欲透过例而求其义也。故许氏非仅爲探求《春秋》时月日之例,更在寻求其义也。许桂林论“义”之文虽少,然亦有颇深邃者,其中尤以论“定公即位”条最爲深刻。

-1.png!article_800_auto)

▲明李元阳刊本《春秋榖梁传注疏》

许桂林在“正月例”中,只选择了隐公“元年春王正月”、隐公十一年“公薨”及定公“元年春王”三条爲说,而没有选择其余十公的“正月”,之所以如此,盖隐公、定公之书“正月”最“不用正例”。《谷梁》于隐公条发传曰:“虽无事,必举正月,谨始也。”“隐十年无正,隐不自正也。元年有正,所以正隐也。”【94】如用“义”论隐公“正月”之例,则是于元年书正月以“正之”。许桂林用定公与隐公比较曰:“特书正月,明隐之正异于定之无正也。”【95】许氏在《提纲》中说“不自正则不书(正月)”,即是就隐公发不用正例之例。而此处说“特书正月,明隐之正异于定之无正也”,则是在阐述《谷梁》“正隐”之义。《谷梁》论定公“元年春王”曰:“不言正月,定无正也。定之无正何也?昭公之终非正终也,定之始非正始也。昭无正终,故定无正始。”【96】许桂林用昭公之无“正始”对比隐公元年之有正,则是发隐公爲“正始”之义。而“定无正始”的含义也不仅仅是简单的元年正月尚未得到昭公之丧或“书日以危之”,而是要见昭定即位之“义”,故于“即位例”发“定无正始”之义。《春秋》书定公“元年春王”“夏,六月癸亥,公之丧至自干侯。戊辰,公即位。”【97】许桂林曰:

即位例不日,故桓、文、宣、成、襄、昭、哀七公书即位皆不书日,独此书日,《谷梁》发二义。一明先君无正终,后君无正始,故曰“戊辰公即位”,谨之也,又曰“踰年即位,厉也”。一明“殡,然后即位之义”,故曰“着之也”,又曰“于厉之中又有义焉”。【98】

什么叫作“于厉之中又有义焉”呢?《谷梁》曰:

即位,授受之道也。先君无正终,则后君无正始也。先君有正终,则后君有正始也。“戊辰,公即位”,谨之也。定之即位,不可不察也。公即位,何以日也?戊辰之日,然后即位也。癸亥,公之丧至自干侯,何爲戊辰之日,然后即位也?正君乎国,然后即位也。沈子曰:“正棺乎两楹之间,然后即位也。”内之大事日,即位,君之大事也,其不日,何也?以年决者,不以日决也。此则其日,何也?着之也。何着焉?逾年即位,厉也。于厉之中,又有义焉!未殡,虽有天子之命犹不敢,况临诸臣乎!周人有丧,鲁人有丧,周人吊,鲁人不吊。周人曰:“固吾臣也,使人可也。”鲁人曰:“吾君也,亲之者也,使大夫则不可也。”故周人吊,鲁人不吊,以其下成康爲未久也。君至尊也,去父之殡而往吊,犹不敢,况未殡而临诸臣乎!【99】

其所谓“于厉之中又有义焉”者,即在定公何以“癸亥,公之丧至自干侯”,而必当在“戊辰之日,然后即位”。范甯曰:“先君见授,后君乃受,故须棺在殡,乃言即位。”“诸侯五日而殡,今以君始死之礼治之,故须殡而后言即位。”“先君未殡,则后君不得即位。”【100】《谷梁》所以要书写昭公之丧至之日与定公即位之日,正是要见定公之即位虽无正始,但仍恪守“五日而殡”“而后即位”之礼。这也正是许桂林所欲发之“义”。易言之,定公之即位无正始,故不书“正月”以“厉之”。但定公仍恪守诸侯五日而殡之礼,昭公之丧至,五日而后即位,是守礼者也,故《春秋》书丧至、即位之日以见之,可谓“于厉之中又有义焉”。许桂林就此发论曰:“周人有丧以下,曲折沈痛,可补礼经所未备。后世夺情起复之流,读之得不怆然生哀,默而自悔乎!”【101】是亦将经典之义运用于历史现实之中,予以褒贬评判,是亦其求例而义而及于当下者也。

.png!article_800_auto)

自清初以来,学者颇以疑经爲事,非但疑经文简编错乱,更疑经书爲后人僞撰。【102】乾嘉考据之风兴起之后,对经典的考究日深,而经典的神圣性反而日减。盖乾嘉时期考据盛行,治经者虽多,然多局于文字、音韵、训诂之学,细节虽越辨越明,而大旨却越来越不爲人所知了。故柳诒征曰:“吾谓干、嘉诸儒所独到者,实非经学,而爲考史之学。……诸儒治经,实皆考史。”【103】许桂林此书,盖就此而发。其之所以一定要辩白《谷梁》时月日例之用功于经,并不单单在《谷梁》之传《春秋》、解《春秋》,更欲在当时考经、疑经的风气下,恢复经学的神圣性,使世人从考经回到研经、尊经的道路上。是以,许桂林此书虽然以《谷梁释例》标目,但其的则在《春秋》,盖期以《春秋》义例启世人研经、尊经之心也。其所以以《谷梁》标目者,在《谷梁》所概括的时月日例最可说明《春秋》大义也。而许桂林之期待,盖亦不仅仅在于《春秋》一经,而在群经之恢复吧。

.png!article_800_auto)

【1】国家图书馆、天津图书馆、中国科学院图书馆等有藏。《天津图书馆古籍普查登记目录》著录曰:“《谷梁释例》一卷,(清)许桂林撰,清道光二十五年(1845)刻本,一册,十一行二十一字白口四周双边。”(《天津图书馆古籍普查登记目录》,2014年1月版,第466页。)

【2】罗士琳:《谷梁释例·罗士琳跋》,《粤雅堂丛书》第十六集,咸丰四年刻本。

【3】罗士琳:《谷梁释例·罗士琳跋》。

【4】罗士琳:《谷梁释例·罗士琳跋》。

【5】罗士琳:《谷梁释例·罗士琳跋》。

【6】许桂林:《谷梁释例·提纲》,第3页A。

【7】许桂林:《谷梁释例·述传》,第42页B-43页A。

【8】许桂林:《谷梁释例·提纲》,第1页A。

【9】许桂林:《谷梁释例·提纲》,第3页B。

【10】罗士琳:《谷梁释例·罗士琳跋》。

【11】罗士琳:《谷梁释例·罗士琳跋》。

【12】吴连堂《清代谷梁学》第三章第六节之三论《谷梁释例》之成就,其中特提出“谷梁时月日日有功于经”之条目(详见《清代谷梁学》花木兰出版社2016年9月版,第291-292页);文廷海也对《谷梁》时月日例有功于《春秋》的情况作了概括(详见《清代春秋谷梁学研究》,巴蜀书社2006年12月版,第243-256页)。但吴氏、文氏都只是引用《谷梁释例·总论》之论述,对其稍作概括,并未深入分析《谷梁》时月日例有功于经的深层内涵。笔者以爲,许桂林对《谷梁》有功于经的论述具有重要的意涵,非深入分析不可得也。且其所谓“经”,亦非限于《春秋》,此亦有待掘发,故对许氏之意详爲之释,以期明了许氏之用意。

【13】杜预注,孔颖达疏:《春秋左传注疏》卷二“隐公元年”条,艺文印书馆,1973年5月版,第33页下。

【14】许桂林:《谷梁释例·总论》,第1页A。

【15】许桂林:《谷梁释例·总论》,第1页A。

【16】传文皆据阮刻《十三经注疏·春秋谷梁传注疏》本(艺文印书馆,1973年5月版)。

【17】许桂林:《谷梁释例·总论》,第1页B。

【18】范甯注,杨士勛疏:《春秋谷梁传注疏》卷三“桓公元年”条,艺文印书馆1973年5月版,第29页上。

【19】范甯注,杨士勛疏:《春秋谷梁传注疏》卷三“桓公元年”条,第29页上。

【20】许桂林:《谷梁释例·总论》,第1页B。

【21】程端学于隐公元年“三月,公及邾仪父盟于眛”下曰:“愚谓或有阙文。”(《春秋本义》卷一,《景印文渊阁四库全书》第一六〇册,第41页。)

【22】许桂林:《谷梁释例·总论》,第1页B。

【23】许桂林:《谷梁释例·总论》,第1页B。

【24】范甯注,杨士勛疏:《春秋谷梁传注疏》卷六“庄公二十二年”条,第58页上。

【25】何休注,徐彦疏:《春秋公羊注疏》卷八“庄公二十二年”条,《十三经注疏》第七册,艺文印书馆1973年5月版,第99页下。

【26】许桂林:《谷梁释例·总论》,第1页B-第2页A。

【27】范甯注,杨士勛疏:《春秋谷梁传注疏》卷三“桓公五年”条,第32页。

【28】范甯注,杨士勛疏:《春秋谷梁传注疏》卷四“桓公十二年”条,第38页下。

【29】范甯注,杨士勛疏:《春秋谷梁传注疏》卷十四“成公十七年”条,第142-143页。

【30】许桂林:《谷梁释例·总论》,第2页A。

【31】详见蔡沈《书经集传》卷四《武成》《今考定武成》,《景印文渊阁四库全书》第五八册,第72-76页。

【32】参见李纪祥先生《两宋以来大学改本之研究》,台湾学生书局,1988年8月版。

【33】杜预注,孔颖达疏:《春秋左传注疏》卷一《春秋左氏传序》,艺文印书馆1973年5月版第6-7页。

【34】孔颖达曰:“其以日月爲义例者,唯卿卒、日食二事而已。故隐元年,冬,十有二月,‘公子益师卒’。传曰‘公不与小敛,故不书日。’桓十七年,‘冬,十月,朔,日有食之。’传曰‘不书日,官失之也’。丘明发传,唯此二条。明二条以外,皆无义例。既不以日爲例,独于此二条见义者,君之卿佐,是谓股肱,股肱或亏,何痛如之!病则亲问,歛则亲与。卿佐之丧,公不与小歛,则知君之恩薄。但是事之小失,不足以贬人君。君自不临臣丧,亦非死者之罪,意欲垂戒于后,无辞可以寄文;而人臣轻贱,死日可略,故特假日以见义也。日食者,天之变。甲乙者,历之纪。朔是日月之会,其食必在朔日,是故史书日食必记月朔。朔有甲乙,乃可推求,故日有食之,须书朔日。”(《春秋左传注疏》卷一《春秋左氏传序》)从这里也可以看出,“卿卒”“日食”之书日与否,虽亦言其具有“义例”,但此“义例”与《公羊》《谷梁》所谓时月日中所附之“微言大义”炯然有别。杜预所谓“卿卒”“日食”之“义例”,最终仍是指向于“事”,而非“微言大义”。

【35】许桂林:《谷梁释例·总论》,第2页B。

【36】许桂林:《谷梁释例·总论》,第2页B。

【37】许桂林:《谷梁释例·总论》,第2页B-第3页A。

【38】许桂林:《谷梁释例·总论》,第3页A-第3页B。

【39】许桂林:《谷梁释例·总论》,第4页A。

【40】杜预注,孔颖达疏:《春秋左传注疏》卷二“隐公元年”条,第33页下。

【41】何休注,徐彦疏:《春秋公羊注疏》卷一“隐公元年”条,第17页上。

【42】何休注,徐彦疏:《春秋公羊注疏》卷一“隐公元年”条,第17页上。

【43】范甯注,杨士勛疏:《春秋谷梁传注疏》卷一“隐公元年”条,第12页上。

【44】柯劭忞:《春秋谷梁传注·序》,台湾力行书局,第2页。

【45】许氏此处所谓“年远”之说,亦非《公羊》旧说,当是指《左传》家以年远说《春秋》时月日者。《左传正义》曰:“案经传书日者,凡六百八十一事:自文公以上,书日者二百四十九;宣公以下亦俱六公,书日者四百三十二。计年数略同,而日数向倍,此则久逺遗落,不与近同;且他国之告有详有略,若告不以日,鲁史无由得其日而书之,如是,则当时之史亦不能使日月皆具。当时已自不具,仲尼从后脩之,旧典参差,日月不等,仲尼安能尽得知其日月皆使齐同?去其日月,则或害事之先后;备其日月,则古史有所不载,自然须旧有日者因而详之,旧无日者因而略之,亦既自有详略,不可以爲褒贬,故《春秋》诸事皆不以日月爲例。”(孔颖达《左传正义》第7页。)许氏所谓“年远”之说,当时对《左传》家而发。

【46】许桂林:《谷梁释例·总论》,第4页A-第4页B。

【47】许桂林:《谷梁释例·总论》,第5页B-第6页A。

【48】许桂林:《谷梁释例·总论》,第6页B。

【49】许桂林:《谷梁释例·总论》,第3页B。

【50】许桂林:《谷梁释例·总论》,《粤雅堂丛书》本,第8页B-第9页A。锺文烝对于《春秋》之时月日例,亦有说,其言曰:“疏曰:‘公盟皆日,故知非例不日。《左氏》惟大夫卒及日食以日月爲例,自余皆否。此传凡是书经皆有日月之例者,以日月相承,其事可悉。史官记事,必当具文,岂有大圣脩撰而或详或略?故知无日者,仲尼略之,见褒贬耳。’文烝案:《春秋》无事犹空书时月,盖本鲁史旧文,岂有例当具日月者而史反遗之?后儒又以当日月而不日月者㮣目爲史阙文,不知夫子所据策书,如‘夏五’之属者甚少。传惟于‘夏五’言以远传疑不可悉,援此例也。旧史有日,君子以后之渝盟追去日者,凡《春秋》之文,属辞比事,前后相顾,彼此互明,斯乃大圣制作之义,非以爲史法也。必以不日见之者,隐之渝盟,远在七年,不去盟日,无以显之,与定三年盟拔同义,皆所以重盟约之信,贵邾、鲁之好。桓十七年盟趡、哀二年盟句绎,则一二年间即背盟好,其爲恶事,昭然易知,故还依公大夫盟书日之常文,而其义自见,传亦可不复发文也。”(《春秋谷梁经传补注》卷一,中华书局,2009年,第9页)此亦可看作是《谷梁》家对《春秋》时月日例之一共同看法,姑附于此,以爲许桂林说之补焉。

清中期之后,治经求例之发展,尤其是《公羊》学之兴起,实爲是时之一大潮流,许桂林之求《春秋谷梁》时月日例,亦此潮流之所趋者。

【51】许桂林:《谷梁释例·总论》,第6页B。

【52】许桂林:《谷梁释例·总论》,第1页A。

【53】许桂林:《谷梁释例》卷二《述传》,第27页B。

【54】许桂林:《谷梁释例》卷二《述传》,第28页A。

【55】许桂林:《谷梁释例》卷二《述传》,第27页B。

【56】许桂林:《谷梁释例》卷二《述传》,第31页。

【57】许桂林:《谷梁释例》卷二《述传》,第32页A。

【58】许桂林:《谷梁释例》卷二《述传》,第34页。

【59】许桂林:《谷梁释例》卷二《述传》,第34页B。

【60】许桂林:《谷梁释例》卷二《述传》,第35页A。

【61】许桂林:《谷梁释例》卷二《述传》,第35页。

【62】范甯注,杨士勛疏:《春秋谷梁传注疏》卷十四“成公十五年”条,第140页下。

【63】柯劭忞:《春秋谷梁传注》卷十,第325页。

【64】许桂林:《谷梁释例》卷二《述传》,《粤雅堂丛书》本,第35页B-36页A。

【65】范甯注,杨士勛疏:《春秋谷梁传注疏》卷十六,第161页下。

【66】范甯注,杨士勛疏:《春秋谷梁传注疏》卷二,第26页上。

【67】范甯注,杨士勛疏:《春秋谷梁传注疏》卷十六,第162页下。

【68】许桂林:《谷梁释例》卷二《述传》,第36页A。

【69】范甯注,杨士勛疏:《春秋谷梁传注疏》卷十八,第177页。

【70】许桂林:《谷梁释例》卷二《述传》,第37页B-38页A。

【71】许桂林:《谷梁释例》卷二《述传》,第38页A。

【72】许桂林:《谷梁释例》卷二《述传》,第36页。

【73】许桂林:《谷梁释例》卷二《述传》,第36页B。

【74】许桂林:《谷梁释例》卷二《述传》,第36页B。

【75】许桂林:《谷梁释例》卷二《述传》,第3页B。

【76】范甯注,杨士勛疏:《春秋谷梁传注疏》卷十,第102页。

【77】范甯注,杨士勛疏:《春秋谷梁传注疏》卷十,第102页。

【78】许桂林:《谷梁释例》卷二《述传》,第28页A。

【79】许桂林:《谷梁释例》卷二《述传》,第28页。

【80】范甯注,杨士勛疏:《春秋谷梁传注疏》,第122页上、149页下。

【81】许桂林对灭夷狄常例是否可以书月,即“夷狄不日”者是只能是“夷狄时”,还是同样可以“夷狄月”爲常例,存在一定的纠葛。但此与本文主旨关联不大,故不赘。

【82】实爲“庄公十三年”,当脱一“三”字。

【83】许桂林:《谷梁释例》卷二《述传》,第23页A。

【84】范甯注,杨士勛疏:《春秋谷梁传注疏》卷五,第52页下。

【85】范甯注,杨士勛疏:《春秋谷梁传注疏》卷九,第92页上。

【86】《谷梁释例》亦用“本例”一辞,寻其文义,当与“常例”相同。许氏多用“常例”,偶用“本例”,然其义则一。故本文不再对“常例”与“本例”予以区分。

【87】许桂林:《谷梁释例·提纲》,第1页B-第2页A。

【88】许桂林:《谷梁释例·述传》,第9页B。

【89】许桂林:《谷梁释例·述传》,第10页A。

【90】范甯注,杨士勛疏:《春秋谷梁传注疏》卷一,第10页上。

【91】许桂林:《谷梁释例·述传》,第11页。

【92】许桂林:《谷梁释例·述传》,第11页A。

【93】许桂林:《谷梁释例·述传》,第11页B。

【94】范甯注,杨士勛疏:《春秋谷梁传注疏》,第9、26页。

【95】许桂林:《谷梁释例·述传》,第1页B。

【96】范甯注,杨士勛疏:《春秋谷梁传注疏》卷十九,第186页上。

【97】范甯注,杨士勛疏:《春秋谷梁传注疏》卷十九,第186页。

【98】许桂林:《谷梁释例·述传》,第6页。

【99】范甯注,杨士勛疏:《春秋谷梁传注疏》卷十九,第186-187页。

【100】范甯注,杨士勛疏:《春秋谷梁传注疏》卷十九,第186页下。

【101】许桂林:《谷梁释例·述传》,第6页B。

【102】参见林庆彰《清初的群经辨伪学》,华东师范大学出版社,2011年5月版。

【103】柳诒征:《中国文化史》,上海古籍出版社,2001年10月版,第832页。

责任编辑:近复